李競(口述) 中國科學院國家天文台

劉炎(整理) 中國科學院紫金山天文台

在北京和戴文賽先生相遇、相識

1948年的秋天,夏秋之際,我得知戴文賽先生并沒有到南京去,而是到燕京大學報到了。

李元告訴了我一個位址,同時還告訴了一個資訊:戴文賽先生這次到燕京來教書,肯定隻是一個中間過程。将來會有更固定的安排,長遠的打算,他将來完全有可能要到紫金山去。李元還透露一個資訊,說是戴文賽先生回京以後的第一件事情可能就要成家。他說你要到燕京去,很可能會見到這位未來學長的夫人。我就跟戴文賽先生寫了封信,介紹我自己,相約一時間到他家去做客。當時從北京城區到燕京大學有校車可去,我就搭校車到了燕京大學。他在燕南園,那是教授的别墅區,也就是梁思成、林徽因他們住的那樣的房子。到了戴先生的家,戴先生出門相迎,我看到後有點吃驚。因為戴文賽先生顯得比他應該的實際年齡要老一些,主要是因為他的頭謝頂了。我進到他的住宅後發現,他好像是旅行剛回來的樣子,完全是不像是就要在北京大學自己的較高價的電梯大廈住下的場景。行李也沒有打包,東垛一堆,西弄一箱地在那兒敞着,根本就不像有一個長久之計的那種局面。

戴先生非常熱情地歡迎我,介紹了他在英國留學時做恒星實體的光譜的工作,大學畢業論文等。當時跟戴先生談話非常廣泛,知道了他還會吹單簧管,他拿出樂譜來哼唱,我就知道他是會識讀的。在中國老一代的天文學家中,喜歡古典音樂的還是不少,但能夠識譜的,可就真是不多了。戴文賽就是一個極少有的、能夠識譜的古典音樂愛好者。這樣我跟戴先生又成了音樂領域的同好,非常高興。那次還在他家吃了晚飯,他家有一個男仆做飯。

于是,我就認識了一位大天文學家。

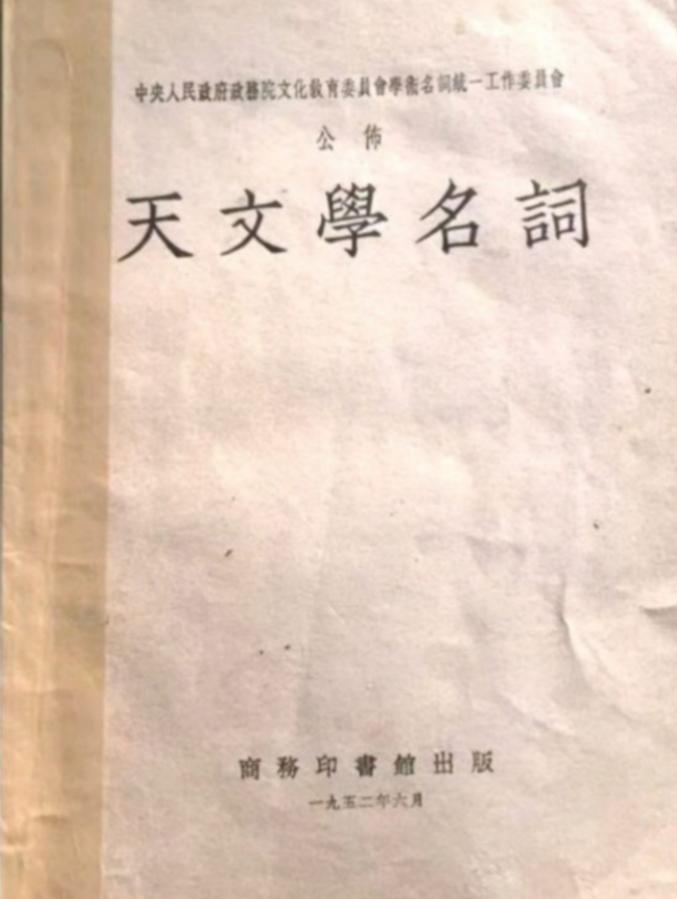

1952年版本的《天文學名詞》

戴先生在出國之後、回國之前就已經決定将要在天文領域紮根,在這個階段他做了一件重大的事情。

中國天文學會在1934年時出版了一本叫《天文學名詞》的書,這在當時世界上是有名的。有英、德、法、日幾種文字對照的,到現在已是一個文物了。

在1948年認識了戴先生之後,我得知他手邊已經積累了一些新的天文學名詞。戴先生是個有心人,早在進入天文領域之前,他已開始注意到天文學名詞的工作。他做一些天文學名詞收集的卡片,正面是中文,反面是英文,還寫上出處。這種卡片,是老一代天文學家,或者任何一個學科做科學名詞修訂時候必要的工具手段。他告訴我1934年出版的《天文學名詞》很可能要重版。

1952年,中華人民共和國成立不久,教育事業也正在百廢俱興的時候,戴文賽先生果然編集出版了一本新的《天文學名詞》。這是新中國成立之後的第一本,補充了1934年之後中文天文名詞的一大段空白,應該是功德無量的。

三種三語版式的《天文學名詞》

1957年2月,中國天文學會在南京召開建國後的第一屆會員代表大會,會上有一個重要的決定:要以天文學會的名義出版新中國的第二本天文學名詞詞典,希望限期兩年完成。于是新組建一個天文學名詞的審定委員會,戴文賽先生任主任,下面有兩、三位委員,都是副研究員以上的。但當時我和紫金山天文台的同僚沈良照都隻是研究實習員,還差兩檔,進不去。于是就成了委員會的從業人員。詞典的内容根據戴先生指導,由我們自己确定,有英、俄、中、三種版本。一個是英文開頭,英中俄;一個是俄文開頭,俄英中;一個是中文開頭,中英俄。這三本詞典就是我們自己給自己加了個任務。

我從1956年起,就繼續戴文賽先生在昆明還沒有完成的任務,把他的雙語對照卡片,再擴大兩種:一個是俄中,另一個是俄英,共三種卡片。當時沈良照由于身體不好,可能是呼吸的器官不太好,是以名義上是三人小組,實際上隻是我跟戴文賽的兩人小組。我把收集好、審定好的卡片帶到南京大學天文系,在與戴文賽先生吃完了午飯之後,就一起進行審定,這樣共做了兩年。

1959年時,我被調往北京天文台,就帶着這三大摞的卡片去北京。戴文賽先生非常慷慨,完全沒有說要什麼版權、版稅的,都沒有考慮,都給我了。我就把這三大摞卡片一起交到了科學出版社。由科學出版社進行名義上的審定,實際上因為有戴文賽的名聲擔着,很快就通過了。在1960年元旦之前,這三本書都出版了。應該說是按期、勝利地完成了中國天文學會交給的任務。

1959年的俄-中-英三語版式的《天文學名詞》

天文學名詞審定委員會一向被看成是一種天文公益事業,很少有談報酬之說。“出差費”,當時還沒有這個名詞。1959年這次的《天文學名詞》,大标題署的名是中國天文學會,而小标題倒成了李競和沈良照,卻沒有戴文賽。這都是上級的決定,我也不知道是怎麼安排的。我總算挂了個名吧,還有了一點非常有限的稿費。

這就是在1959年向國慶獻禮的時候,中國天文學會完成的一個大的作品:三種三語版式的《天文學名詞》。這套《名詞》一直沿用到、盛行到“文化大革命”時期。

在此之後,我跟戴先生就是山南海北,相隔長江了。共事的機會也比較少了,但是在一起開會的時機還是有的,是以跟戴先生還是常常相遇。跟戴先生相遇時我們有着一個永久不斷的話題,就是天文學名詞的審定,這是我們永遠的議題。

但是後來非常非常的遺憾,1979年時,戴先生因患肝癌不幸去世,留下了一大堆未竟的事業。他一輩子孜孜不倦,我猜測,以他的這樣的文豪,手邊可以出版的散文想必就有不少。

在此,我想借這個機會,在北京中日醫院養病的期間,叫我老伴給我錄音,回顧這從20世紀50年代初,一直到1959年最後時期的一些往事,主要是集中在天文名詞的審定上。

(2021.04)

(此文載于《天地境界 宇宙情懷——戴文賽先生紀念文集》南京大學出版社,2022.01)

責編:袁鳳芳

《中國國家天文》2022年1月刊

2022年天象全書