那些大人眼中無關痛癢的捉弄與責怪,卻是壓在孩子心頭的千斤巨鼎。

過年了,拒絕捉弄、比較、責備......才能真正讓孩子過個開心年。

作者 | 葡萄媽

來源 | 媽媽抱團原創(ID:mmbaotuan)

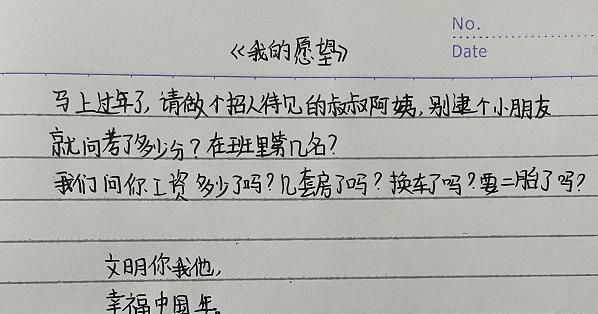

最近在網上看到一張圖,是一個小朋友寫的作文。

上面寫道:

“馬上過年了,請做個招人待見的叔叔阿姨,别逮個小朋友就問考了多少分,在班裡第幾名。

我們問你工資多少了嗎?幾套房了嗎?換車了嗎?要二胎了嗎?”

好笑之餘,不禁讓人深思。

過年本來是孩子們非常期待的節日,本該是歡聲笑語接踵而至的時候。

但是,大人們一些有意無意的舉動,往往卻會傷害孩子的心,甚至成為孩子一生的陰影。

是以過年聚會時,這4件事情一定不能做!

不要和别人一起逗孩子

去年過年,去堂哥家拜年。

剛好到門口的時候,堂哥的同僚也帶着孩子來了。

大家坐着聊天的時候,堂哥的同僚大概是看堂哥4歲的兒子豪豪可愛,就逗他:

“等一下你要不要跟叔叔回家,過完年叔叔再把你送回來。”

豪豪還沒說話呢,堂哥就說:

“豪豪,等下你就跟這個叔叔走吧,反正你平時也不聽話,爸爸不想要你了。”

豪豪瞬間懵了,不知所措地跑過去抱着爸爸,拼命搖頭說要爸爸。

旁邊另一個大人笑着說:

“你爸爸不要你了,你以後沒爸爸了,就要去當小乞丐了。”

我堂哥也笑着附和:

“我等一下就要把你賣出去,買一個聽話的弟弟回來。”

孩子終于“哇”的一聲,吓哭了,在場的大人全笑了。

在一片刺耳的歡笑聲中,堂哥對孩子說:

“大過年的,哭什麼呢!爸爸和叔叔阿姨逗你呢,别哭了。”

大人們固然能從孩子驚慌失措的神色裡找到樂趣,但這些行為卻在破壞孩子的安全感。

早期教育專家周令瑜說:

“被大人們欺騙、愚弄和吓唬,孩子小小的心感到疑惑、受挫、不被尊重和害怕......

這讓他感到不安,自尊心、自信心受到傷害,不敢相信别人,對他今後的人際交往可能造成障礙。”

孩子沒有能力分辨,大人說的是真話還是玩笑,對大人的話總是會深信不疑。

是以,逗孩子一定要有界限感。

如果有人說“爸爸媽媽不要你了”,你不要附和,更不要起哄。

而是要告訴孩子:

媽媽才不會不要你呢,爸爸媽媽永遠愛你。

不要比孩子

曾看過一個關于“孩子最受不了父母的十件事”的調查。

其中排在第一名的是:最恨父母拿我和别人作比較。

然而,被父母拿去和别人家的孩子作比較,卻成了很多孩子,過年繞不過去的坎。

前幾天和侄女兒聊電話的時候,我說過年去她家,她問我:

“那你可以不要帶陶陶來嗎?”

我以為陶陶做了什麼事,讓侄女讨厭她。

追問後才知道,侄女不讨厭陶陶,隻是讨厭自己的媽媽總拿陶陶和她作比較。

因為去年過年的時候,我帶陶陶去拜年,她媽媽問起陶陶的成績,陶陶就說了自己考了多少分,排第幾名。

然後她媽媽就沖她說:

“你看看人家陶陶,比你乖,比你懂事,成績也比你好。”

“你的成績要是有陶陶那麼好,媽媽都不會天天逼你寫作業。”

說完,還讓她好好向陶陶學習。

這讓本來要好的兩個人,話也越來越少了。

很多時候,父母拿别人家的孩子和自己家的孩子作比較,本意是希望通過這樣的方式激勵孩子,讓孩子有奮發上進的動力。

可事實上,這樣的比較除了會傷害孩子的自尊,就别無他用。

沒有一個孩子會喜歡父母拿别人家的孩子和自己作比較,也沒有一個孩子喜歡被否定和打壓。

一旦被拿來做對比,孩子感受到的是來自父母的嫌棄,和自己的差勁。

事無巨細的比較,隻會讓孩子懷疑父母的愛,最終讓孩子變成一個自卑、不擅長表達自己的人。

英國教育家洛克說:

“父母不宣揚子女的過錯,則子女對自己的名譽就愈看重。

他們覺得自己是有名譽的人,因而更會小心地去維持别人對自己的好評。”

過年的時候,請要學會少比較,多肯定。

肯定孩子今年的努力,肯定孩子今年的成長,孩子在未來才會有變得更好的動力。

不在親戚面前責備孩子

過年還有一個常見的場面:當衆責備孩子。

幾乎每一年過年的時候,我都會看到相似的畫面:

孩子和别的小朋友在玩的時候,不小心弄壞了什麼,爸爸媽媽就直接打罵孩子。

微網誌上有個網友說,過年的時候,大家都去爺爺奶奶家過年。

他看大家都在廚房忙碌,準備晚上的晚餐,就也想去幫忙。

當看到桌子上有幾個盤子,他就想幫忙拿到廚房,給他們盛菜。

年紀小的他并不知道陶瓷盤子是很重的,是以他不小心就把盤子摔壞了。

大人聽到聲音都走了出來,媽媽看到他和一地的瓷器碎片,拿着旁邊的掃帚就打了他好幾下。

他又痛又怕又羞憤,張嘴就嚎啕大哭。

爺爺奶奶上來勸,嬸嬸她們也拉住了媽媽。

媽媽無奈隻能停手,然後瞪着他說:

“你還好意思哭?你看你,丢不丢人。

這麼多叔叔阿姨、姐姐妹妹、哥哥弟弟看着你呢,你羞不羞!”

他還來不及認錯,就已經被鋪天蓋地的羞辱感吞噬。

自那以後,他變得越來越讨厭過年,也越來越敏感自卑。

有人來家裡做客的時候,他巴不得自己立刻從家裡消失。

别人的視線隻要落在他身上,哪怕隻有一秒,他都渾身不自在,覺得别人的視線充滿嘲弄。

赫伯特.斯賓塞在《斯賓塞的快樂教育全書》中提到過:

“如果當衆出孩子的醜,當着外人損他、貶他,讓他無地自容。

從心理學角度講,這樣做能使一個人産生懼怕社會的心理,産生自慚形穢的念頭,很難立足于社會。”

沒有一種成功的教育是通過公開處刑的方式完成的。

隻有父母護着孩子的面子,孩子才能真正學會自尊和自愛。

不要逼孩子分享

知乎上有人問:為什麼現在的小朋友越來越讨厭過年?

有個回答是這樣說的:

“小孩子讨厭的不是過年,而是過年的時候總是被逼着接受一些無理的要求。”

有一件事,讓他印象深刻。

小時候過年,親戚朋友都帶着孩子來家裡拜年。

大人在聊天的時候,媽媽就讓他把自己的玩具拿出來,跟大家一起玩。

他聽媽媽的話,大方地和小朋友分享他的玩具。

但有一個很喜歡的變形金剛,他不舍得分給别人玩,就一直拿在自己手裡。

偏偏表弟鬧着要他手上的變形金剛。

媽媽看到了,說:

“你把變形金剛讓給弟弟玩一下啊!你怎麼這麼不懂事!”

他覺得羞辱又委屈,隻能将心愛的玩具拱手相讓。

等到大家都道别準備回家的時候,表弟又非要抱着變形金剛,哭着鬧着說:

“我就要這個,我就要這個。”

他不願意,就把自己的變形金剛搶了回來。

表弟哇哇大哭。

他看見媽媽走過來,本以為媽媽會幫他主持公道,沒想到媽媽上來的第一句話是:

“你這孩子怎麼這麼自私,不就一個玩具,你是哥哥,送給弟弟玩不行嗎?”

說着就把他緊緊握在手上的變形金剛搶了過去,遞給了表弟。

他想伸手拿回來,媽媽還罵他不懂事,威脅着:

“你再這樣,媽媽以後都不喜歡你了,我以後也不會再給你買玩具。”

那天,表弟拿着變形金剛笑眯眯地回家了,隻有他哭了很久。

從那以後,别人要搶他的東西,他不會反抗,别人要拿的東西,他不會不給。

即使自己不開心,但是他更害怕媽媽真的不愛他。

長大以後,他就成了一個讨好型的人,生怕把别人弄得不愉快,生怕自己惹人厭。

作為父母的我們,總是容易忽略孩子在小的時候,壓根就不能了解什麼叫分享,為什麼要分享。

如果我們用蠻力讓他被迫學會“分享”,他所内化的是:

我不這樣做就會失去我父母的愛。而不是分享能夠帶給他快樂。

這樣的孩子,最容易喪失自我。

今年過年,如果别人的孩子想要自己的孩子的玩具,多尊重孩子自己的想法吧。

有時候孩子不是非要那個玩具不可,而是想要父母的尊重。

孩子的自尊心養成,是需要父母給予足夠的愛和安全感作為養分的。

可以說,孩子是把自己的價值寄托于父母身上。

如果父母不在意,孩子就很容易因為一點小事,而全盤否定自己。

如果不想養出一個敏感又自卑的孩子,過年的時候,就多給孩子一點愛、表揚和尊重,少一些逗弄、批評和逼迫。

讓孩子穿上新衣,開開心心地度過!

點個“在看”,希望即将到來的春節,能成為孩子們心中最美好記憶。

*本文系媽媽抱團原創,媽媽的辛苦和幸福,我們都懂;媽媽們的成長交流平台,歡迎關注。

*本文圖檔部分來源于圖蟲創意。