本文為午後品味與船長讀畫聯合出品的系列語音類節目:墨竹的“獨立之路”第二集,歡迎收聽

您可能也有這樣的體會,在晴朗的午後,黃昏的夕陽中或是夜晚的路燈下,常常看見一些投射于綠道、圍牆上的植物陰影,然後聯想起古人用墨所繪的梅、蘭、竹、菊。

我們熟悉的清代畫家鄭闆橋,就曾說過:“凡我畫竹,無所師承,多得于紙窗、粉壁、日光、月影中。”

鄭闆橋這句話的意思,就同我剛才提到的感受一樣——他畫竹沒有什麼老師,而是看見陽光或者月光,将竹投射在白色的窗戶紙、或者牆壁上的陰影中,獲得的啟發。

用墨畫竹的技法,真的如鄭闆橋所說,是這樣被發明的嗎?

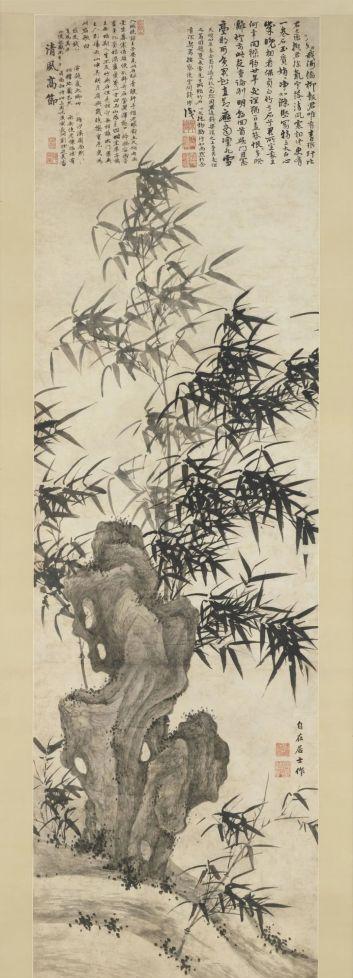

插圖:夏昶 風竹圖軸 美國大都會博物館藏

與墨竹這門獨立的大畫科,相對親近的另一傳統繪畫題材——“墨梅”來說,其技法發明的過程倒是與鄭闆橋所說的類似,其發明者也幾無争議,而且這位“墨梅”之祖,與蘇轼為同時代人,并且和黃庭堅、秦觀有過幾段交往。

在對墨竹的獨立之路進行探究之前,我們先來回顧下這段往事,用墨竹的這位近親——墨梅,為我們這段藝術之旅,作一番預熱。

與墨竹類似,也是從北宋開始,各類意見領袖們紛紛為梅花賦予孤高、傲潔的品質,将梅花推入人文精神的聖殿中。

宋朝愛梅花的人,可以包括一長串名單:歐陽修、梅堯臣、王安石、蘇轼、曾幾、秦觀、黃庭堅、張耒、米芾、陳與義、範成大、楊萬裡、李綱、陳亮、朱熹、李清照、劉克莊、張道洽、文天祥等等,這些人雖然社會地位不同,政治理想也存在分歧,個人性格和命運千差萬别,但在對待梅花的情感方面,卻空前地團結一緻。

在梅花這些大神級别的粉絲群中,還有一位具有特殊身份的鐵粉,他就是藝術家皇帝——趙佶。

公元1100年正月,年僅25歲的宋哲宗病逝後,18歲的趙佶被向太後選為繼任者。

他就像坐在替補席上,正在玩着手機的足球運動員,雖然進入了大名單,但對于是否出場還沒有任何心理準備,在沒有充分熱身的情況下,就突然被教練換上了場。

登上大宋國政治舞台中央的趙佶,不得不幹起了他并不擅長的工作——做皇帝。

宋徽宗剛即位時,為了調和新、舊兩黨之争,召回了一些被流放的官員。被貶雷州的秦觀複命宣德郎,放還橫州,今廣西橫縣,秦觀赴任橫州途中,行至如今廣西藤縣時,病逝于光華亭。

蘇轼聽聞秦觀死訊後,在一幅扇面上書下了秦觀《踏莎行》中的最後兩句——“郴江幸自繞郴山,為誰流下潇湘去”,并歎道:“少遊已矣,雖萬人何贖!”

這時的蘇轼,也即将走到生命的盡頭。

宋徽宗下旨,讓長期被貶的蘇轼複任朝奉郎,在北歸途中,于公元1101年8月在常州離世。

蘇轼、秦觀等人的去世,并沒有為自己洗淨罪名。

等到攝政的向太後去世、宋徽宗親自掌握的權力後,開始重用蔡京等人。宋徽宗在崇甯元年,也就是蘇轼去世後的第二年,放棄了調和新、舊兩黨間的沖突,再行新法。将120人列為“元祐奸黨”,把他們的名字刻在石碑上,稱之“元佑黨人碑”。

蘇洵、蘇轼、蘇轍父子三人以及被人稱為“蘇門四學士”的黃庭堅、晁補之、秦觀、張耒等均被納入“元祐黨人”,他們的親屬被驅離出京,其文集、著作也被下令焚毀。一直到此後宋高宗時期,才為這群人平了反。

黃庭堅雖然比兩位師友多活了幾年,在他生命的最後時光,一直身處在這場嚴酷的政治風波中。徽宗即位後,欲啟用黃庭堅,他幾番推辭,最終得任太平州,如今安徽當塗的知州,但他剛上任九天就被罷免,被派去主管玉龍觀。

此後他又因所寫《荊南承天院記》被人誣陷,在崇甯二年,也即是公元1103年,被貶至宜州,如今廣西宜山縣任管制。兩年後,黃庭堅轉任永州,但他還沒有來得及聽到這個指令的宣布,就客死在宜州貶所,終年六十歲。

盡管治國外行,宋徽宗在藝術上卻相當内行。崇甯三年,公元1104年,宋徽宗設立了畫學一科,正式将繪畫納入科舉考試制度。

也就是在這年正月,黃庭堅在被貶廣西宜州時途徑衡州,如今湖南衡陽時,拜訪了一位名叫曾纡的人。

此後的南宋詩人汪藻留下一部《浮溪集》中,收錄了他為曾纡(yū)所做的《墓志銘》,從中可知,這位曾纡為文豪曾鞏的侄子。

黃庭堅與曾纡一同,到衡州花光寺拜會了一位著名的畫家——僧人仲仁。

在宋人鄧椿所著《畫繼》中,記載了這次會見,據說仲仁一見到黃庭堅,就拿出秦觀和蘇轼為他所作詩稿,請黃庭堅觀賞,并為黃庭堅畫了一幅梅花及煙雲中的遠山。

黃庭堅在生命中最後一段時間所拜訪的這位花光和尚仲仁,便是中國繪畫史上大名鼎鼎的“墨梅之祖”。

仲仁在藝術上最大的成就,便是獨創了墨梅——這一花鳥畫中的新畫種,突破前人勾勒暈染的程式,而是直接以水墨寫出梅花的各種姿态。

據說仲仁在寺廟四周種植了很多梅花,當梅盛開時,将床移至花下仔細欣賞。他在月色中觀察到梅樹枝幹虬曲、疏影橫斜,便嘗試用墨筆來描繪,逐漸形成墨梅的技法。

早在黃庭堅拜訪仲仁之前八年,秦觀被削去官職流放郴州,途經衡陽時,也專程前往花光寺拜訪這位高僧,不巧的是當時仲仁外出,秦觀隻能留下一紙書簡《與花光寺求墨梅書》:

“仆方此憂患,無以自娛,願師為我作兩枝見寄,令我展玩,洗去煩惱。幸甚。”

仲仁歸來後見此書簡,便作墨梅兩幅,托人帶到郴州送給秦觀,秦觀也寫詩相贈。

八年後,當黃庭堅再度于仲仁處看到蘇轼、秦觀的詩稿和書簡時,早已物是人非。

黃庭堅留下過一首标題長達43字的詩,其中所寫:“雅聞花光能畫梅,更乞一枝洗煩惱”——便是指當年秦觀留下書簡向仲仁乞梅的故事。

相比“墨梅”而言,另一類影響力更大的畫科——“墨竹”來說,卻難以斷定到底是誰、又是什麼時候發明的?

在上一集我們已經了解到,文同和蘇轼在這一時期創立了“湖州竹派”,在他們的大力倡導下,墨竹逐漸成為中國文人士大夫們最為喜好的繪畫題材。

雖然米芾曾道:“以墨深為面,淡墨為背,自與可(文同字與可)始也。”意思是文同在畫墨竹方面,進行過技術革新,但無論是文同還是蘇轼,都絕不應是墨竹的發明者。

在宋徽宗時期所編撰的《宣和畫譜》,将墨竹單獨列為一門畫科,可見對其重視程度,而其中對于墨竹的發明者,卻隻字不提。

我想其原因可能有二:一是北宋畫譜的編撰者們無法斷定墨竹到底是誰發明的。

其二,編撰者并不看重誰擁有發明墨竹的專利權,而是暗示我們,這源自集體智慧,将發明墨竹的專利權頒給了廣大的創作者。

蘇轼曾經說過,“智者創物,能者述焉,非一人而能也。君子之于學,百工之于技,自三代曆漢、唐備矣。故詩至于杜子美,文至于韓退之,書至于顔魯公,畫至于吳道子,而古今之變,天下之能事畢矣。”

這段話的大概意思是,到了唐朝的杜甫、韓愈、顔真卿、吳道子這四位大神之後,詩、文、書、畫都齊活了,後人都用不着再發明什麼新鮮玩意兒。

這段文字來自蘇轼《書吳道子畫後》,原是一段題畫的跋文,蘇轼當時觀賞的應是吳道子一幅人物畫。

在上述議論之後,他贊揚吳道子畫人物時忠實于客觀對象的創作态度,随後評價說:“道子畫人物,如以燈取影,逆來順往,旁見側出,橫斜平直,各相乘除,得自然之數,不差毫末。”

“以燈取影”這四字,讓人聯想起華光和尚發明“墨梅”的過程,墨竹也是這樣被發明的嗎?

其實,本集一開就提到鄭闆橋自诩“得于紙窗粉壁日光月影中”,并非鄭闆橋的獨創。宋神宗時期主宰宮廷畫院的郭熙,在《山水訓》中就提到:“學畫竹者,取一枝竹,因月夜照其影于素壁之上,則竹之真形出矣。”

在郭熙、文同和蘇轼的年代,墨竹已經盛行多時,人們審美習慣中,已經接受了用墨寫竹的畫風,那麼我們要問,誰又是中國繪畫史上的“墨竹之祖”呢?

附錄:

黃庭堅與仲仁的唱和中,留下一首七絕和五言詩,分别是:

《題花光山僧畫》

花光寺下對雲沙,欲把輕舟小釣車。

更看道人煙雨筆,亂峰深處是吾家。

《題花光畫》

湖北山無地,湖南水徹天。

雲沙真富貴,翰墨小神仙。

文中所提到黃庭堅标題長達43字的題畫詩為:

《花光仲仁出秦蘇詩卷,思二國士不可複見,開卷絕歎,因花光為我作梅數枝及畫煙外遠山,追少遊韻記卷末》

夢蝶真人貌黃槁,籬落逢花須醉倒。

雅聞花光能畫梅,更乞一枝洗煩惱。

扶持愛梅說道理,自許牛頭參已早。

長眠橘洲風雨寒,今日梅開向誰好。

何況東坡成古丘,不複龍蛇看揮掃。

我向湖南更嶺南,系船來近花光老。

歎息斯人不可見,喜我未學霜前草。

寫盡南枝與北枝,更作千峰倚晴昊。