本文为午后品味与船长读画联合出品的系列语音类节目:墨竹的“独立之路”第二集,欢迎收听

您可能也有这样的体会,在晴朗的午后,黄昏的夕阳中或是夜晚的路灯下,常常看见一些投射于绿道、围墙上的植物阴影,然后联想起古人用墨所绘的梅、兰、竹、菊。

我们熟悉的清代画家郑板桥,就曾说过:“凡我画竹,无所师承,多得于纸窗、粉壁、日光、月影中。”

郑板桥这句话的意思,就同我刚才提到的感受一样——他画竹没有什么老师,而是看见阳光或者月光,将竹投射在白色的窗户纸、或者墙壁上的阴影中,获得的启发。

用墨画竹的技法,真的如郑板桥所说,是这样被发明的吗?

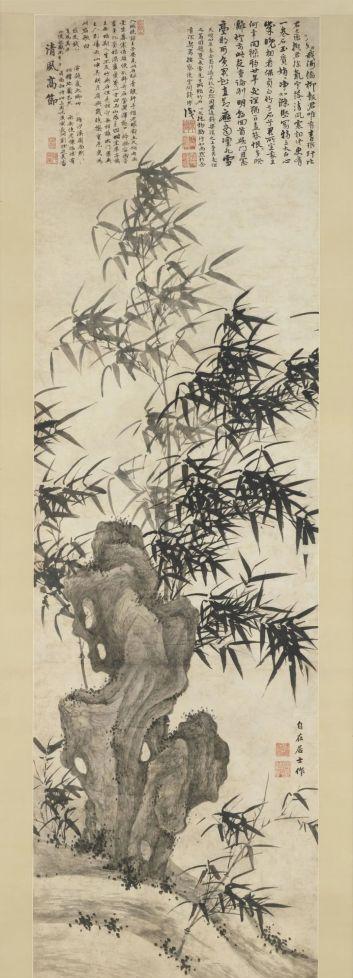

插图:夏昶 风竹图轴 美国大都会博物馆藏

与墨竹这门独立的大画科,相对亲近的另一传统绘画题材——“墨梅”来说,其技法发明的过程倒是与郑板桥所说的类似,其发明者也几无争议,而且这位“墨梅”之祖,与苏轼为同时代人,并且和黄庭坚、秦观有过几段交往。

在对墨竹的独立之路进行探究之前,我们先来回顾下这段往事,用墨竹的这位近亲——墨梅,为我们这段艺术之旅,作一番预热。

与墨竹类似,也是从北宋开始,各类意见领袖们纷纷为梅花赋予孤高、傲洁的品质,将梅花推入人文精神的圣殿中。

宋朝爱梅花的人,可以包括一长串名单:欧阳修、梅尧臣、王安石、苏轼、曾几、秦观、黄庭坚、张耒、米芾、陈与义、范成大、杨万里、李纲、陈亮、朱熹、李清照、刘克庄、张道洽、文天祥等等,这些人虽然社会地位不同,政治理想也存在分歧,个人性格和命运千差万别,但在对待梅花的情感方面,却空前地团结一致。

在梅花这些大神级别的粉丝群中,还有一位具有特殊身份的铁粉,他就是艺术家皇帝——赵佶。

公元1100年正月,年仅25岁的宋哲宗病逝后,18岁的赵佶被向太后选为继任者。

他就像坐在替补席上,正在玩着手机的足球运动员,虽然进入了大名单,但对于是否出场还没有任何心理准备,在没有充分热身的情况下,就突然被教练换上了场。

登上大宋国政治舞台中央的赵佶,不得不干起了他并不擅长的工作——做皇帝。

宋徽宗刚即位时,为了调和新、旧两党之争,召回了一些被流放的官员。被贬雷州的秦观复命宣德郎,放还横州,今广西横县,秦观赴任横州途中,行至如今广西藤县时,病逝于光华亭。

苏轼听闻秦观死讯后,在一幅扇面上书下了秦观《踏莎行》中的最后两句——“郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去”,并叹道:“少游已矣,虽万人何赎!”

这时的苏轼,也即将走到生命的尽头。

宋徽宗下旨,让长期被贬的苏轼复任朝奉郎,在北归途中,于公元1101年8月在常州离世。

苏轼、秦观等人的去世,并没有为自己洗净罪名。

等到摄政的向太后去世、宋徽宗亲自掌握的权力后,开始重用蔡京等人。宋徽宗在崇宁元年,也就是苏轼去世后的第二年,放弃了调和新、旧两党间的矛盾,再行新法。将120人列为“元祐奸党”,把他们的名字刻在石碑上,称之“元佑党人碑”。

苏洵、苏轼、苏辙父子三人以及被人称为“苏门四学士”的黄庭坚、晁补之、秦观、张耒等均被纳入“元祐党人”,他们的亲属被驱离出京,其文集、著作也被下令焚毁。一直到此后宋高宗时期,才为这群人平了反。

黄庭坚虽然比两位师友多活了几年,在他生命的最后时光,一直身处在这场严酷的政治风波中。徽宗即位后,欲启用黄庭坚,他几番推辞,最终得任太平州,如今安徽当涂的知州,但他刚上任九天就被罢免,被派去主管玉龙观。

此后他又因所写《荆南承天院记》被人诬陷,在崇宁二年,也即是公元1103年,被贬至宜州,如今广西宜山县任管制。两年后,黄庭坚转任永州,但他还没有来得及听到这个命令的宣布,就客死在宜州贬所,终年六十岁。

尽管治国外行,宋徽宗在艺术上却相当内行。崇宁三年,公元1104年,宋徽宗设立了画学一科,正式将绘画纳入科举考试制度。

也就是在这年正月,黄庭坚在被贬广西宜州时途径衡州,如今湖南衡阳时,拜访了一位名叫曾纡的人。

此后的南宋诗人汪藻留下一部《浮溪集》中,收录了他为曾纡(yū)所做的《墓志铭》,从中可知,这位曾纡为文豪曾巩的侄子。

黄庭坚与曾纡一同,到衡州花光寺拜会了一位著名的画家——僧人仲仁。

在宋人邓椿所著《画继》中,记载了这次会见,据说仲仁一见到黄庭坚,就拿出秦观和苏轼为他所作诗稿,请黄庭坚观赏,并为黄庭坚画了一幅梅花及烟云中的远山。

黄庭坚在生命中最后一段时间所拜访的这位花光和尚仲仁,便是中国绘画史上大名鼎鼎的“墨梅之祖”。

仲仁在艺术上最大的成就,便是独创了墨梅——这一花鸟画中的新画种,突破前人勾勒晕染的程式,而是直接以水墨写出梅花的各种姿态。

据说仲仁在寺庙四周种植了很多梅花,当梅盛开时,将床移至花下仔细欣赏。他在月色中观察到梅树枝干虬曲、疏影横斜,便尝试用墨笔来描绘,逐渐形成墨梅的技法。

早在黄庭坚拜访仲仁之前八年,秦观被削去官职流放郴州,途经衡阳时,也专程前往花光寺拜访这位高僧,不巧的是当时仲仁外出,秦观只能留下一纸书简《与花光寺求墨梅书》:

“仆方此忧患,无以自娱,愿师为我作两枝见寄,令我展玩,洗去烦恼。幸甚。”

仲仁归来后见此书简,便作墨梅两幅,托人带到郴州送给秦观,秦观也写诗相赠。

八年后,当黄庭坚再度于仲仁处看到苏轼、秦观的诗稿和书简时,早已物是人非。

黄庭坚留下过一首标题长达43字的诗,其中所写:“雅闻花光能画梅,更乞一枝洗烦恼”——便是指当年秦观留下书简向仲仁乞梅的故事。

相比“墨梅”而言,另一类影响力更大的画科——“墨竹”来说,却难以断定到底是谁、又是什么时候发明的?

在上一集我们已经了解到,文同和苏轼在这一时期创立了“湖州竹派”,在他们的大力倡导下,墨竹逐渐成为中国文人士大夫们最为喜好的绘画题材。

虽然米芾曾道:“以墨深为面,淡墨为背,自与可(文同字与可)始也。”意思是文同在画墨竹方面,进行过技术革新,但无论是文同还是苏轼,都绝不应是墨竹的发明者。

在宋徽宗时期所编撰的《宣和画谱》,将墨竹单独列为一门画科,可见对其重视程度,而其中对于墨竹的发明者,却只字不提。

我想其原因可能有二:一是北宋画谱的编撰者们无法断定墨竹到底是谁发明的。

其二,编撰者并不看重谁拥有发明墨竹的专利权,而是暗示我们,这源自集体智慧,将发明墨竹的专利权颁给了广大的创作者。

苏轼曾经说过,“智者创物,能者述焉,非一人而能也。君子之于学,百工之于技,自三代历汉、唐备矣。故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。”

这段话的大概意思是,到了唐朝的杜甫、韩愈、颜真卿、吴道子这四位大神之后,诗、文、书、画都齐活了,后人都用不着再发明什么新鲜玩意儿。

这段文字来自苏轼《书吴道子画后》,原是一段题画的跋文,苏轼当时观赏的应是吴道子一幅人物画。

在上述议论之后,他赞扬吴道子画人物时忠实于客观对象的创作态度,随后评价说:“道子画人物,如以灯取影,逆来顺往,旁见侧出,横斜平直,各相乘除,得自然之数,不差毫末。”

“以灯取影”这四字,让人联想起华光和尚发明“墨梅”的过程,墨竹也是这样被发明的吗?

其实,本集一开就提到郑板桥自诩“得于纸窗粉壁日光月影中”,并非郑板桥的独创。宋神宗时期主宰宫廷画院的郭熙,在《山水训》中就提到:“学画竹者,取一枝竹,因月夜照其影于素壁之上,则竹之真形出矣。”

在郭熙、文同和苏轼的年代,墨竹已经盛行多时,人们审美习惯中,已经接受了用墨写竹的画风,那么我们要问,谁又是中国绘画史上的“墨竹之祖”呢?

附录:

黄庭坚与仲仁的唱和中,留下一首七绝和五言诗,分别是:

《题花光山僧画》

花光寺下对云沙,欲把轻舟小钓车。

更看道人烟雨笔,乱峰深处是吾家。

《题花光画》

湖北山无地,湖南水彻天。

云沙真富贵,翰墨小神仙。

文中所提到黄庭坚标题长达43字的题画诗为:

《花光仲仁出秦苏诗卷,思二国士不可复见,开卷绝叹,因花光为我作梅数枝及画烟外远山,追少游韵记卷末》

梦蝶真人貌黄槁,篱落逢花须醉倒。

雅闻花光能画梅,更乞一枝洗烦恼。

扶持爱梅说道理,自许牛头参已早。

长眠橘洲风雨寒,今日梅开向谁好。

何况东坡成古丘,不复龙蛇看挥扫。

我向湖南更岭南,系船来近花光老。

叹息斯人不可见,喜我未学霜前草。

写尽南枝与北枝,更作千峰倚晴昊。