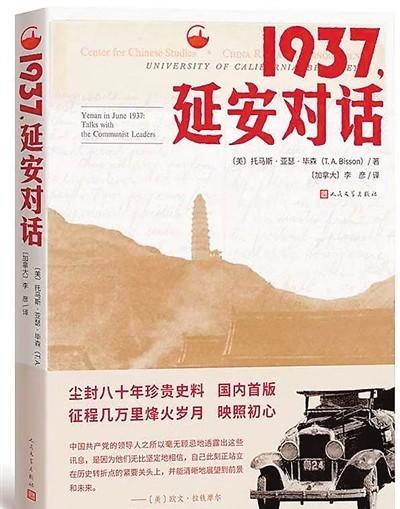

托馬斯·亞瑟·畢森著、李彥譯 人民文學出版社出版

從英中雙語小說《紅浮萍》《雪百合》,到英國文集《沿着絲綢之路》《重讀白求恩》,再到紀實文學《不遠萬裡》《尺素天涯》,李彥的創作與翻譯總是與中國人文曆史、紅色歲月息息相關。她近期給我們帶來的譯作《1937,延安對話》,被譽為一部新發現的《紅星照耀中國》。該書作者托馬斯·亞瑟·畢森在中國全面抗戰爆發前夕,以真實而自然的訪談記錄,客觀再現了中共延安時期的革命實踐與思想理論,生動刻畫出毛澤東等老一輩革命家的超凡氣質、對中國革命的前瞻性思考與革命樂觀主義精神。

“身為遊子,對故園總是充滿回望與想象,更被中國革命上司人的人格魅力所震撼。收到《當代》雜志的邀請後,我便積極投入到《1937,延安對話》的翻譯中。”李彥說。

然而,翻譯不是件容易事,尤其是這樣一部紅色作品,不僅需要對黨史有較為深入的了解,還要知道當時的外國人是如何用英語來表達這一切。正如《1937,延安對話》序言中,歐文·拉鐵摩爾教授所說,當翻譯是個非常不幸的苦差事。因為譯者不得不全神貫注應對每一個詞組、每一個短句,以保證翻譯的準确性。對此,李彥坦言:“僅從個人興趣來講,我甯願自己搞創作,也不願翻譯他人的作品。創作時,思緒可不受拘泥,是一種享受;而曆史文獻的翻譯,需嚴謹認真、一絲不苟,對譯者的耐心和責任感是嚴格的考驗。《1937,延安對話》,是一部涉及中共黨史的文獻,翻譯時更不可随心所欲。”

李彥舉了一個例子,原著中,畢森與朱德會見時提到一句話,是“毛澤東的名言”。若直譯這句話,就是“政治讓槍口朝前射擊”。李彥幼時熟讀《毛主席語錄》,從未見過這句“名言”。她推測這句英文應該指的是:“我們的原則是黨指揮槍,而決不容許槍指揮黨。”為了核實她的推斷,李彥請教國内權威專家,最終得到核實與确認,原汁原味譯出了這句話。

李彥信奉嚴複“信、達、雅”的标準,認為對紅色著作翻譯更要遵循“信、達、雅”。她贊同一些學者對三者關系的闡釋:“信”“達”兩字互為依存,“達”“雅”兩字互為聯系。“信”是目标,“達”是手段,“雅”是服務“達”的輔助手段。翻譯紅色著作時,尤其要強調嚴謹準确(信)、歸化性可讀(達)、文學藝術化寫譯(雅)。這在《1937,延安對話》的翻譯中有充分的展現,譯文中不乏帶有漢語特色的成語,如聲名鵲起、作繭自縛,和前門驅虎、後門進狼等中國諺語。李彥通過融入一些帶有象征性的中文詞彙和成語,來增強可讀性。書中還可見大量陝西方言以及中國革命年代特定的術語,如紅小鬼、陝甘甯邊區、農民互助組等。

中外文學雙向互譯,是李彥近年來關注的問題。在她看來,翻譯對講好中國故事十分重要。“中國現當代文學作品中,很多都反映出中國人民勤勞勇敢、堅韌不拔、寬厚忍耐、悲天憫人的情懷,非常值得翻譯推薦,介紹給世界人民。要加大對青年學生的培養力度,讓更多人有興趣、有能力投入中外文學翻譯實踐中。”李彥說。

(作者系北京交通大學語言與傳播學院副教授)