京都從公元794年到1868年是日本的首都。千禧年在這座城市留下了什麼樣的印記,我們能從今天的京都辨認出過去嗎?擁有京都大學曆史學博士學位的Mitsuo Lam在京都進行了嘗試。他根據時間線索劃分京都的城市空間,逐一仔細觀察京都的每個空間,探索空間中時間的印記。

林先生是土生土長的京都人,曾擔任京都大學人文研究所教授和京都國立博物館館長。他很清楚,市場上有許多關于京都作為熱門旅遊目的地的出版物。《京都議定書》的獨特之處在于,作者并不是在對關于京都的各種謠言和庸俗的慫恿,而是憑借對曆史學家的訓練,在日本曆史的架構内,對各種景點的起源和變化進行分析,在時間和空間的結合下,将京都呈現給讀者。4月20日下午,在單向空間愛琴海商店,著名編劇、影評人石航、著名學者作家,與著名學者、作家們,就京都、京都氣象、京都啟發的北京想象等話題分享了他們的想法和感受。

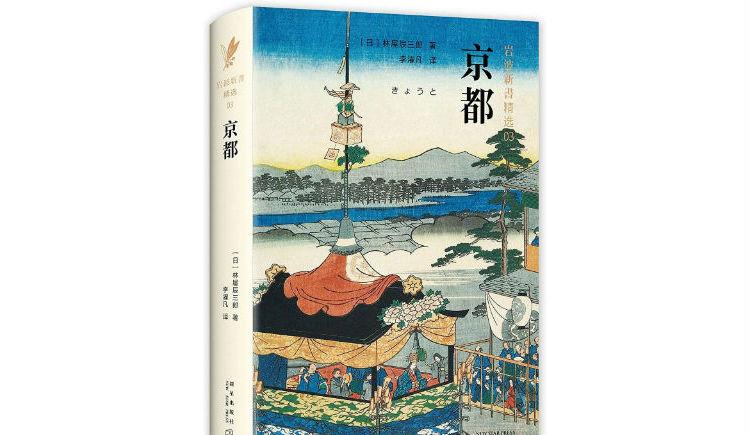

《京都》,林三郎著,李偉凡譯,版本:新經典|諾瓦出版社2019年1月

京都不是旅行政策

在他第一次去京都之前,他已經在不止一本書中讀過京都。他首先讀了一本關于第二次世界大戰的書。這本書講述了美國在廣島和長崎投下的最後一顆原子彈,這些原子彈打算投在當時日本重要的軍事城市京都。當時在京都生活多年的美國戰争部長的妻子說服丈夫放棄了這個計劃。

香川的《古都》講述了很多關于京都的記憶和京都郊區的事情,而瓜崎一郎的《雪》則以對京都賞櫻的描述開場,這些都構成了京都的想象。當他1997年第一次去京都,看到超現代的火車站時,他覺得自己走錯了車站,而不是他想象的古都。

攝影:Banter Snaps

與史宗瀚不同的是,史玉明對京都的印象始于黑澤明的電影《我不後悔青春》,講述了一個真正的曆史事件,始于自由派京都大學教授龍先生被迫離開戰後辦公室,直到戰後他回到學校,成為總統。石航在京都的閱讀經曆主要來自當代日本文學中的"京都雙語",曾寫過《鹿人》和《矢川豪爾莫》萬城的視覺研究,以及狐狸、狗、人類一起戰鬥的故事。他還通過具有京都背景的電腦遊戲熟悉了京都的地理。

他說,他之前和之後至少去過京都15次,他對京都的了解正在加深。一般人去京都,都去清水寺、靜閣寺、穎格寺、龍安寺等這些地方,但這樣淺淺的京都景色,看到的卻是城市最不重要的東西。在Mitsuo Rinya的書《京都》中,遊客最常去的寺廟隻是被提到名字,因為它們在京都的曆史上并不重要。Shihang還提到,《京都議定書》不是一本旅行政策書,它沒有告訴你去哪裡買,去哪裡坐幾輛車,這是一本出發前或回來後應該仔細閱讀的書,因為它将日本曆史融入了京都的介紹中。

"這本書實際上沒有任何結論,它隻是平靜地描述了事情。京都發生的事情已經結束了。"我不會阻止它,"他說。相反,我們談論人,我們談論城市,我們特别喜歡得出結論。當他還是個孩子的時候,他的家人教他結婚時不要尋找東北人或四川人。"得出這樣的結論不是一個好主意,而且經常有缺陷。

北京是一種風格

在京都,林鄭月娥說京都的别名是"山下水"。"這不是一場山清水秀,"史說,"這是黃昏時山的特殊色彩和動态,泉木曾說過,京都周圍的群山就像紅豆布丁。"這尤其令人感動。他說,日本有很多城市,被稱為"小京都"。如蒼古、金澤、鐮倉、撒哈拉等都是小京都,它們的古建築整體儲存可能比京都更完整,但其原因卻被公認為"小京都",但并不是因為它們的古建築,而是因為它們的出現"山紫水"狀态。

攝影:蘇三利

"京都不僅僅是一個城市,它是一種标準,或者一種風格,一種生活,一種情況。他說。以京都為原型,生命在日本曆史上的某個時期仍然存在,過去的生活仍在繼續。在京都,有經營傳統物品的商店,給人的印象是很久以前的事了。一些小京都甚至沒有電線杆,這些電線杆建在城外,以保護過去的生活。京都因為旅遊業發達,大多數商店都是為遊客準備的,它的真實生活要到深巷去體驗。

京都的天氣讓我們感到羞恥

由于他對日本插花的興趣,他兩次通路京都的Hexagon大廳觀看花卉展覽。六邊形館是一方學校的總部,春季花展和秋季花展分别為四天,前兩天為一批展品,接下來兩天為另一批,相當于一期花展包含兩個展品。該展覽是花卉行業無法舉辦的活動,來自世界各地的人們和許多外國人都穿着和服。"但當你離開展覽,看看城市,你會看到展覽與城市無關,城市其他地方的生活一切照舊。他說。這讓他想起了他在法國世界杯期間對巴黎的通路。人們可能會在晚餐時談論世界杯,街上會有一個螢幕供每個人觀看比賽,但僅此而已。"城市生活沒有受到影響。

攝影:Daniel Chen

京都也是這樣一個城市,每個人都過着自己的生活,少數人做事,絕大多數人無所事事。"這不是關于城市,而是關于國家;如果是這樣,它就不夠大。"氣象"這個詞是相當虛拟的,但在停止的眼中,如果一個城市,不是因為任何人,任何東西被扣為人質,那麼它也可以算作一個氣象城市。

京都是一座權力之城,一種來自其文化的力量,來自其對自己文化的信念。"文化就是讓我們減少受他人的影響。他說。無論是一個人還是一個城市,如果有一種文化,它不會被趕走,但與此同時,文化使他/她不是虛張聲勢,也不是虛張聲勢。"京都是一個特别文化的城市。所有參觀者都必須特别小心,看看它在哪裡,它是什麼文化。"

攝影:田口孝宏

與過自己生活的京都人相比,石說,在江南的小城鎮,如通裡或周莊,當地人在敢于出門之前都是9便.m,"以前是遊客和以旅遊為生的人,你以為和當地居民在路上相遇,其實我們都在彼此的視窗, 他們是演員的地位。"

北京可能看起來更像一個古都,而不是京都

"他一直覺得北京很像北京,不是現在,而是不完全存在的北京,"京都先生曾經是首都,明治維新後,它失去了首都的地位,變成了一個文化城市。日本曆史上的許多城市,如奈良和鐮倉,在失去首都地位後衰落,但京都在不是首都後變得更加純粹。北平與1920年代和1940年代的京都非常相似,當時國民政府總部設在南京,是中國文化的象征,也是在很長一段時間内保留的建築物的完整儲存。

作為一個北京人,他對這座城市有着深刻的印象。"我看到了這座城市的本來面目,雖然北京在我看到它的時候已經失去了很大一部分,但它離古都不遠。如果我們沒有拆除它,重建它,建造很多高層建築,也許北京不會比京都更糟糕,恐怕它會更符合我們的想法。"因為在人們的想象中,一堵古城牆,有古老而狹窄的街道,也有一些老房子。但京都的道路實際上非常寬闊。因為京都在第二次世界大戰期間沒有被轟炸,但它必須被阻止。日本是一座房子,要拆掉老房子,要拓寬街道。

此外,讀《京都》一書也讓天津心動。他覺得大阪就像中華民國的天津,在北京的人買房,住在天津。當時,天津很受歡迎,北京也很受歡迎。現在天津不受歡迎,北京也不受歡迎。"我不知道發生了什麼。如果有人能從宏觀角度做點什麼,那會很有趣。"

有現場讀者要問,有沒有作品,像京都介紹京都,中國城市做了徹底的梳理和介紹。他說,他剛才問了《午夜北平》的作者保羅·弗倫奇同樣的問題,弗倫奇說,他對北京的了解來自老舍,他對上海的了解來自穆世英。石航推薦金的書《老北京的生活》。

作者

:新京報特約記者,高懷宇

編輯

: 嚴丹斯;校對:薛靜甯