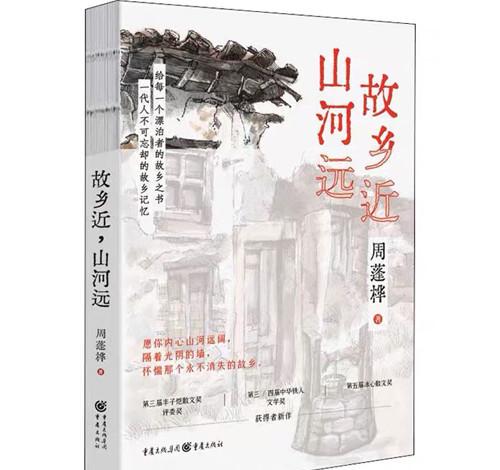

長期以來,許多散文作者一直在書寫鄉土農耕的艱辛和貧窮狀貌,有的人陶醉于牛馬驢騾、家鄉的農具、彎彎的小河等符号化的表象書寫之中。周蓬桦曾獲泰山文學獎等獎項,日前,他的散文集《故鄉近 山河遠》與讀者見面了。

今天,舊鄉村在快速消失和瓦解,城鄉的差别與對峙已經逐年淡化。作家的情感記憶也由對故鄉的同情悲憫、感傷和憂慮轉化為一種懷戀情緒。周蓬桦認為:“事實上,人們不能從廣場舞和城市人造景觀中獲得靈魂的安妥與放松,反過頭來去故鄉尋找慰藉,渴望呼吸到清新的空氣。豈不知,故鄉正在轟轟烈烈的城市化運動中消失,變成了一堆廢墟和瓦礫。”在那些消失的事物中,寄托着人們的情感和味覺記憶,比如童年的全部快樂,來源于某個青草垛裡的捉迷藏遊戲,某一次在村頭樹林裡采摘的經曆——故鄉情結會在人的一生中揮之不去。

對于當下的散文創作,周蓬桦愛之深又責之切。

“縱覽當下的散文寫作,不缺少尖刻與犀利,但建設性的構築顯得更為重要,啟蒙開智的聲音也格外迫切。”周蓬桦認為,對于散文家而言,“我們缺少的是擁有博大的悲憫情懷、不抱成見的思維開闊者,缺少具有哲學家包容胸襟與氣度的寫作——換句話說,我們需要走出狹義的故鄉概念,讓靈魂融入更加開闊的大地,不負時光與使命,去做你想做的事情,去愛你能愛的一切。”散文集《故鄉近 山河遠》是他嘗試告别“小我”,讓靈魂走向開闊的一點努力。

縱覽周蓬桦的創作曆程,如果說《沿着河流還鄉》是一次對生命的回望,那麼《故鄉近 山河遠》則是一次心靈的遠遊。前者聚焦魯西平原沙河鎮發生的往事,書寫範圍集中在出生地。一個人的出生地是每個人都無法選擇的地方,也是生命的起點,但它對寫作者格外重要。周蓬桦在訪談中曾表示:“我知道世界上有好多作家,一生都在寫故鄉和童年,這好比一個農民在用一生的時間挖掘一口深井,澆灌一片自留地。但我走着走着,就不由自主地産生了一種很強烈的突圍欲望,想從故鄉的藩籬中盡快掙脫,開始一次奔向大地的逃亡,于是我來到了森林與荒野,見到了更遼闊的藍天,無際的森林和草原,以及各種飛禽走獸,自然界的壯觀與威力令人震撼,讓身心得到洗禮與調整,獲得了中年後的又一次成長,認識到人類的局限與渺小。”通過荒野的漫遊經曆,周蓬桦覺得自己在靈魂上又獲得了一次拓展和縱向提升,自此擁有了悲憫萬物的情懷,這比長期在書齋裡憂愁踱步可強多了。事實正是如此:一個人寫作的過程,其實是自我修煉的過程。

生活就是人民,人民就是生活。一個作家,必須每天接收大量的資訊資源,通過多種管道擷取素材、知識和來自遠方的消息,不錯過任何一條對文學有用的啟發和資訊。對周蓬桦而言,他至少通過三個管道來擷取資訊:一是讀書;二是行走,每年遠遊行走充電必不可少;三是體驗,體驗最複雜,包括把體驗轉化為新的經驗,體驗中有記憶、發現、内省、感悟、覺悟、頓悟、徹悟、教訓等,這一切因素都可以轉化為橫沖直撞的寫作沖動。

作家要做文字的熟練工和多面手,隻寫一種文體的作家會不自覺地陷入思維的窄門。尤其在當下的多媒體時代,必須寫什麼都行,什麼都能拿得起來。文學即人學,散文尤甚。但長期寫下來,寫作者會不自覺地形成自己的模式,展現在作品裡會散發或辛辣或甜膩的文人趣味,這會限制寫作者的潛能開發,形成思維惰性。

周蓬桦有這樣一個觀點:“對于一個作家而言,歸根結底還是要把作品寫出新意、開腦洞,求變是第一要義。追求有難度的寫作,把用爛了的詞語打入冷宮,把習慣和熟練操作的題材棄之不用。隻有這樣,才能避免同質化和單一化,避免重複自己。”打點行裝,以接納萬物的姿态,深入土地,真正熟悉和了解山野中生靈的生存狀态,去聽一聽社會最基層的聲音。有出息的寫作者,務必突破固有的趣味,去聽異鄉人的蠻語,到更廣闊的原野上去找新的礦石,去撫摸新翻的泥土,重塑一個新的自我和一顆勇于接納新事物的靈魂——去大地上尋找新的礦源。去看一看山野的月光,聽幾聲荒野的狗叫,進而拓寬内心的格局,與自然界和一切生靈構成共情性和同理心。在時間面前,認識到個體生命的微不足道,卑微中有溫暖的光亮。有了熱氣蒸騰的生活原料,再融入個人對世界的獨立思考,用藝術的眼光進行處理,既不放大文學的力量,又不自卑不前。那麼,寫出的作品就會迎來一片新天地。(大衆日報用戶端記者 劉蘭慧 報道)