“江上”!别把人參果當蘿蔔吃

——用專業的眼光批駁“江上”的無知妄說

一個長期倒賣文物,并親自參與盜墓的所謂“江上”者(本名周純國),炮制了一篇《重慶大學耗資670萬,建了一座赝品博物館?》自媒體網文。通篇用戲說和調侃,故意把人參當蘿蔔吃,分不出貴賤,對館中展品進行污名化,違背起碼的常識,胡侃亂謅,裝腔作态,制造僞局,給瓜衆充當“教師爺”,像薩滿巫師救贖群盲的忽悠,打着“反腐為民"的旗号,在背後利用水軍,用泡沫堆積的流量,利用公器私屬的不良媒體,形成輿情,向學校和無償捐贈者潑污,最後達到他們配合國内外反華勢力辱華、黑華的目的。

用“江上”的話說:整座博物館都是赝品,不負責任的信口雌黃。現用專業知識,将他指赝的主要展品批駁如下:

一、“江上”說:“ ....下面這堆玻璃制品,實在是有點沒譜了,因為它們篡改了玻璃發展的曆史,把透明玻璃的曆史一口氣向前推了幾千年。”到底是别人把玻璃 口口 一口氣向前推進了幾千年",或是“江上"缺知少識,光顧着倒賣文物,沒有時間看看書,了解點起碼的常識!

首先,請看台灣出版的《中國古玻璃》書中,北京大學考古系的齊東方教授在序言中說: “至少在宋代以前,中國的玻璃比玉、金銀還要珍貴。那些光亮透明、晶瑩潤澤的玻璃、令人感到神奇,甚至是無價之寶。中國人開始制造玻璃的曆史并不晚,據目前考古發現,春秋戰國稍早就已出現....。”

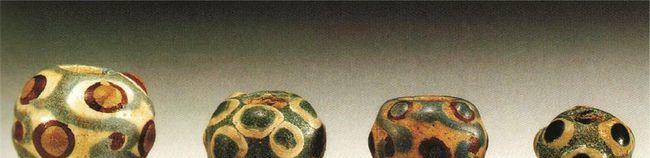

請看該書中第2 9頁插圖中戰國蜻蜓眼紋珠:

在這裡,我們也引用《世界日報》上發表的張芳碩先生的文,摘錄一段:據“江上說的"和“澎湃新聞"請教過的“專家"們一口咬足“假到荒唐"的那些曬出來有限的幾件藏品圖檔中,鄙人今天吃半顆豹子膽,在這說了:有幾件不但不是假的,還真的不行,其中一圖是數枚戰漢蜻蜓眼(老琉璃珠子)、一圖是漢代藍色琉璃鳳鳥杯,可以參照紐約大都會博物館、巴黎盧浮宮、加拿大皇家安大略博物館的同類藏品,要是覺得跑得太遠了,舍不得或花不起那個路費銀子,那就近走一趟上海琉璃博物館、河北省博物館。那件藍色透明的琉璃鳳鳥杯,在廣西合浦博物館可以找到“更離譜"的一對西漢藍色旋紋琉璃器,要是還嫌遠,就走一趟北京琉璃研究所“ 。權威專業研究結果是在3 1 0 0多年前的西周,伴随着青銅冶煉業的發展,琉璃就随之出現。它作為青銅冶煉的衍生品走入中國古代藝術品的行列。在漢武帝時就有“起祠神屋",以“玻璃為光,光可洞徹"之說。史料記載得如此明白。“江上"卻說:“把透明玻璃的曆史一口氣向前推了幾千年。在真正的曆史面前, “江上"你顯得是多麼的蒼白啊!

二、被江上指赝的“電鍍"錯金銀鑲寶石龜形器。也被某些媒體找的隐名“專家"說“假得離譜"的典型。

“江上"是善于胡謅八扯,偷換概念,明修棧道,暗度陳倉。故意用當代的“電鍍"來混淆“鎏金銀"的古代工藝,由于想達到潑污的目的,用“電鍍"搞魚目混珠來刺激瓜衆的情緒。用愚民手段來達到他的政治目的。把一件漢代的鎏金鑲寶龜形器的 “鎏金"說成當代的“電鍍",暗喻是赝品,這種拙劣的手法,“江上"是很會玩的。

如果“江上"不愛讀書,喜歡搗亂, (他曾把故宮和國家博物館的專家罵了個遍),那麼,我們請網友把滿城漢墓出土的錯金銀銅骰,嵌寶石錯金銀豹形鎮,鎏金玉銅枕,大雲山漢墓出土的鎏金鑲玉虎噬熊銅鎮、這些都陳列在南京博物館裡及日本的美秀博物館也展出有同類的藏品。兩廂比較,真赝自明。

三、“江上"别有用心地把不同器形、不同紋飾的藏品,用張冠李戴的慣用手法在那兒蠱惑吃瓜群衆。好比把北京天安門故意與地安門混扯到一塊。重大博物館陳列的分明是一個元青花“三顧茅廬紋"罐,用來和1 9 5 9年在江蘇江甯的明代初年的大将沐英墓中出土的“蕭何月下追韓信紋"梅瓶相比,從器形上看一個是罐,一個是梅瓶。從紋飾的内容上:一個是三顧茅廬,一個是蕭何月下追韓信,哪兒都不挨靠, “江上"卻把它們扯到一塊,充分說明他的不學無術和胡攪蠻纏的本性。既不從展品的器形和紋飾上解讀,也不從展品使用的蘇來麻尼青料(又叫蘇麻離青和蘇渤尼青)所呈現的發色特點來考察。元青花正是使用的從波斯進口的蘇來麻尼料,呈相特征既有暈散、黑斑、下凹和錫光。在三顧茅廬紋罐的紋飾不但有這些特點,上面還有凝聚的串珠狀。而且此罐胎體厚重,釉色呈乳白,器身布滿棕眼,圈足外牆斜削,底上有明顯的火石紅。從這些特征和内膛的熟舊感和使用痕迹上看,充分證明它是一件元青花的典型器。

另外可以告訴“江上"。我研究元青花已有二十多年了,為了深入研究,我專門去了土耳其的伊斯坦布爾的托匹卡帕宮和伊朗德黑蘭的伊朗國家博物館,到這世界上兩大元青花收藏最多、最權威的地方去考察過,又到大英博物館數十遍的看元青花的标準器“象耳瓶",也邀約收藏界的朋友去上海博物館看“元青花專題展",和馳名的“鬼谷子下山罐"近距離地接觸, 并和朋友反複觀看、研讨,并把各個細部都拍了下來。“江上"!你有我這樣的考察經曆和鑽研精神嗎?

上圖為重慶大學博物館展出的:元三顧茅廬紋青花罐的兩個畫面

左為該罐内膛、竹子細部發色。右為底足、罐上的蘇來麻尼料中的氣泡

四、在“江上"的網文中,有這樣一段肆意攻擊的文字:三彩挂蘭,價值連連。這件大到沒朋友的三彩肥婆不僅挂蘭,挂的還是現代才有的洋蘭,比原子筆塗的還蘭。那張柿餅臉,那雙鬥雞眼,也大大突破了唐代審美的下限,真是神仙放屁,不同凡響。"

看到這裡,我先把一個網友對你的評論照抄如下: “無知無畏還無上光榮“ “沒文化又愛跑出來充大尾巴狼......"

這裡,我請問:這是唐三彩嗎?一看仕女人物就歸入唐三彩,這也太奇葩和無知了吧?你這種水準還跑出來到處亂噴,成了瓜衆眼中的“專業"人士、“權威",這世間也太可悲了吧。

隻要我們心放正一點,稍具文物知識的人都會說:這是一尊唐代絞胎仕女立俑,你連三彩(專業名叫“彩色釉陶",民國時才俗稱唐三彩)和絞胎都分不清楚,在這兒裝神弄鬼,還故意在那兒大說絞胎和紋釉的差別。絞胎是自古流傳的專業稱謂,又稱“攪泥”、“攪胎瓷”、 “透花瓷"。通常用白或褐、黃等不同的瓷土,分别制成色泥,然後擰絞到一起,制成新的泥料,再拉坯成型,澆一層透明釉,也有将制作好的泥料切成片狀作鑲嵌之用的。

由于工藝繁瑣,反複加工,坯體呈現出兩種瓷泥攪在一起所形成的花紋。有呈年輪狀的,也有呈羽毛、雉尾、梅花等狀的,還有呈流水行雲狀的,構思奇巧,變化極多。

這件仕女俑一看是用钴蘭、黑兩色相絞,形成行雲流水紋,從她身上的細小向上的翹片特征已經看出她經曆的曆史風雲際變。至于“江上"所雲“比原子筆塗的還藍" ,目定他是色盲,連色相都分不清楚。特别是“江上"用泡妞的習慣眼光來評判古物,說:“那張柿餅臉,那雙鬥雞眼,也大大突破了唐代審美的下限"。稍有美術史知識的人都知道,北魏崇尚瘦骨清相,唐代流行豐腴肥體。這裡把法國v & A博物館、賽努奇博物館、吉美博物館及西安的唐代仕女及陝西乾縣章懷太子墓中的壁畫中的仕女人像曬給大家看看。基本都是“豐腴肥體"。她們不但是“鬥雞眼",還有 “咪咪眼" “大鼓眼” 與你想泡的妞相去甚遠。用你的話說:真是放了個“不同凡響之屁"啊!寫到這裡,我趕緊捂着嘴。

五、另外,無論是教科書,或是文獻上,就連民間習慣的叫法,都一律稱為“絞胎",因為表裡如一,稱為“瓷中君子",起于唐,到宋代形成高峰,“唐三彩"是冥器,是給死人用的,而“絞胎"是給活人用的。你卻在那裡不懂裝懂故弄玄虛的賣弄說應該叫“絞釉",請問絞釉如何“表裡如一"?為了達到可恥的污蔑目的,你還說在“河南南石山村"一帶有仿品。告訴你!那兒是仿唐三彩和北魏陶俑的地方,因成本太高,那兒不仿“絞胎",更沒有被你看走眼的“唐代絞胎騎馬俑"。

六、你把博物館的藏品亂踐踏了一通後,把污蔑的語彙都用完了。對唐三彩駱駝載樂俑用“現藏于國家博物館的鮮于庭墓出土的駱駝載樂俑,在重慶找到了它失散多年的兄弟。"你這是什麼意思呢?它的兄弟是指的這件展品和國博的那件是同媽所生,親骨肉喲?!為什麼你又說整座館稱為赝品博物館呢?這裡給你展示一件上海人民美術出版社《唐三彩》畫冊上的另一件載樂俑,是不是也是失散多年的兄弟。先且不管“江上"說這話是什麼意思,我們先拿實物來分析:

首先此藏品胎質細膩、疏松、有腐蝕痕迹,呈現出鈣一類的鏽斑,和向上的翹片,露胎部分表層有沙質小坑(俗稱芝麻釉)、釉色深沉中顯柔和,有潤澤感,釉中還有像蠶吐細絲一樣的流紋,表面上的土鏽自然。

七、 “江上"把“秘戲俑"冠名“流氓俑",可見其心态,并說: “我好像在三峽古玩城某家專賣假貨的店裡見過,原來被吳教授買走。"這是博物館為迎接校慶90周年臨時搞的《大象有形——中國古典造型藝術展》,由于藏品不夠,向另外的藏家借的,足見“江上"向吳教授潑污到什麼程度!“江上"必須指出是三峽古玩城那家專賣假貨的店,我們要請工商部門去查處。另外請你到國家博物館看看此類藏品吧!增加點見識,學會以後客觀說話。還有記住魯迅話:“不要以最大的惡意揣測人"

八、“江上”又說: “迷你版紅山c型龍,(展标上寫的玉豬龍),真僞姑且不論,咱能不能先把龍和豬厘清楚?

寫到這裡,我要引用網友的一句話來回答: “這與一個還沒型的胚胎評價一個成人走路的姿勢是否正确何異?!這裡我們用各種版本的權威書籍來回答:在《中國藝術品收藏鑒賞百科全書》中的玉器卷中第5頁中也稱為“玉豬龍"。在《中國出土玉器全集》中第1 3 5頁、1 3 6頁、1 3 7頁、1 3 8頁内蒙古出土的紅山文化中的全稱為玉豬龍,那麼,你為什麼要故意在這裡混淆位置,把陳列在上方的“玉龍"和下方的“玉豬龍"的标簽錯位,然後在這裡說三道四,惡意污蔑。

九、“江上"又将“漢代青黃玉螭紋鳳鳥尊"用冷嘲熱諷來指,赝: 落湯雞版;漢代'玉鳳,雖然生就了一副落魄鳳凰不如雞的倒黴樣,但是,人家都長着一張老鷹的嘴, 小心啄你!"這就是你判斷一件藏品真僞可笑的描述嗎?

這件藏品青黃玉質地, 細潤有光澤,局部受沁呈赭紅斑,鳳鳥呈俯卧狀,目視前方,雙足抓地,關節處羽毛成卷雲紋,尾部上翹,用透雕手法表現卷雲紋羽毛,自背部掏膛,口呈四方形,又用圓雕手法把雙翅作蓋,用子母口扣合。通體用線浮雕夔鳳紋為主,間飾魚鱗狀片羽,頸部出戟;管鑽痕飾園目,整體氣勢挺拔秀美,陰刻線條勁道有力,一變戰國的神秘抽象轉向寫實與誇張、神形兼備的風格,雕塑感很強。此藏品,從材質、沁斑、雕刻手法和藝術風彩應是一件漢代玉器的精品。剛好在北京中嘉拍賣公司拍賣後出版的大型畫冊(該畫冊名《漢玉精粹》,由故宮玉器研究專家周南泉作序)第1 3 2頁中的下圖和此展品十分類似,供大家評判比較。

十、展覽中的一個春秋末、戰國早期的玉跪人,玉質通透,包漿厚實,人物跽坐,雙手扶膝,用碾琢而成的卷雲紋布滿衣飾,顯出華麗而貴氣,臉部眉毛彎長,雙目正凝視前下方。展示了人物的倨促心态,用較寫實的手法将人物的形象、比例、表情、神韻等表現得恰到好處,尤其為研究當時的服飾,發式等提供了極其珍貴的史料。而“江上"竟用嘻皮士的變态心理将這件玉器描黑成: ;漢代'蛤蟆精,重博說是玉跪人來着。"

十一、“江上"慣用的是東拉西扯,制造錯誤,然後得出荒謬的結論,在展覽标牌上分明寫着:“戰國六乘錯銀馬車"。他别有用心的說成是: “改裝版銅馬車體量碩大,通體錯銀。在馬的造型和車的制式上,完全模仿秦始皇陵銅車馬中的一件,盡管型制有些别扭,做工頗感粗糙,細節也不怎麼講究,但人家馬多呀,比秦始皇還多了兩匹馬,四前兩後,整整六匹,馬力強勁。秦皇漢武,輸掉哪裡隻是文采”

稍有曆史知識的人都知道:戰國中期是戰車和乘車發展的鼎盛時期,以馬的數量和車的品質來衡量軍事實力及國勢的強弱、精銳,無論是乘車還是戰車,其制造技術之完美,設計構思之合理、精密,不但在結構設計,而且在造材用料,對車的裝飾上都追求舒适豪華,是曆史上的一個高峰。

而到了秦代,由于騎兵的崛起,騎兵作戰的快速機動能力遠超戰車,特别是少受戰場地理條件限制的優點,使戰車相形見绌,戰車漸漸被淘汰出戰場。此時的乘車還戰車就遠遜于戰國時期。據記載和考古發現,以馬車為例“獨車舟車至少需用兩匹馬才能駕車,多時可用六匹、八匹來駕挽。"

此件展品是借一藏家的藏品,整體呈現出厚重的曆史感,做工十分精湛。車的頂蓋上有幾十個銘文和十分精美的圖案,氣勢雄偉。在這裡我們引用香港著名經濟學家張五常教授(1 9 5 9年,在美國加州大學師從現代産權經濟創始人阿爾奇安,8年後獲博士學位;後在華盛頓大學任教授,1 9 8 2年返港擔任香港大學經濟金融學院院長)的原文如下:“網上看到一篇文章,說重慶大學得到吳應騎教授的收藏品捐贈,建成一間博物館。該網文長篇大論,質疑是否一座赝品博物館。

我不要在這裡參與争議,但從網上看得不太清晰的展品中,有一件是六匹馬的銅馬車,作者提出幾方面的質疑。我認為這套車是春秋戰國(東周)時的産品。因為用上的錯鋅(拍賣行的專家一律誤作錯銀)是始于春秋而盛于戰國,其後就少見了。換言之,我認為今天在西安兵馬俑那套秦朝的銅馬車是仿效早上幾百年的戰國的,我們今天不要倒轉過來看。"

十二、“江上"在整篇文字中,像這樣颠倒時空,僭越禮數,以張說李,自編自演 自欺欺人,用荒謬的邏輯來求證荒謬的結論。不用真正的鑒定方法和求實務真的精神,有意把展廳中的“商代獸面紋鼎"與“後母戊鼎"兩個不同的器物拉扯在一起相對比,好比把範冰冰和宋美齡相比,僅管她們都是女人,但是兩個毫無相關的女人、出身、社會狀态根本不同,這兩個鼎的相同點僅是都是鼎(中國的鼎型太多了)都是青銅的。但他們的大小、紋飾、國量夕工麼的經曆(比方用途、鑄造的主人)都不相同,難道範冰冰非要像宋美齡才算女人嗎?!你這種胡拉被子亂蹬氈的推衍,毫無專業知識,居然在這裡說三到四,你不覺得理虧嗎!

十三、“江上"這次沒有用張冠李戴的神操作,而是純無知地在那兒指摘: 這兩件稱之為龍的怪物.一“你看它三分像龍七分像狗,是不是雄辯地佐證了;龍生九子'這個傳說的真實性?

他一邊醜化、一邊又“雄辯"、 “佐證” 你為什麼總是這樣忸怩作态?!你分明寫了《重慶大學耗資670萬建了一座赝品博物館?》已經下了結論,又來打個?号,當了屠夫,又要喬裝成是吃素的。

這兩件漢代的玻璃龍,你去查查書就什麼都明白了,在《國寶》叢書的青銅器卷中“漢代力士騎龍托舉博山爐"(現藏于故宮博物院)及大英博物館的“漢代力士騎龍托舉博山爐"。這裡給你普識一下,這是中國早期的“卧龍",這個力士騎的正是卧龍(見插圖廠和重大博物館的漢代玻璃的龍是一緻的。而且這兩件漢代玻璃卧龍一看就是曆經漫長歲月的産物。

“江上"故意用前後倒置,颠倒黑白,張冠李戴.一“等手法極盡惡語中傷之能事,知識蒼白,卻在那裡充内行。為了博眼球,完全不講是非曲直,怎麼刺激輿論就怎麼亂谄,迎合社會上一些非理性的,有仇恨情緒的瓜衆口味(仇官、仇富、仇警、仇知、仇社會),制造撕裂的情感,引發不明真相大衆起哄和攻擊,造成社會不安全因素。

在這裡特别要點明白的是,據調查“江上"其人根本未到重慶大學博物館,你在文章中卻說:“還有一個上司模樣的人專門過來詢問:你是來看展覽的嗎?是重慶大學的嗎?讓我覺得很詫異,後來對照網上照片,才知道這位就是前文說的吳應騎。"告訴你“江上",吳應騎教授于2 0 1 9年1 0月7日開幕後,就去了外地辦事,一直都沒有到博物館去。你在哪裡見到了“上司模樣的吳應騎"。青天白日之下,你居然公開撒謊誣蔑。

1 4日下午“江上”網文發出之後,《新京報》 《澎湃新聞》十五日上午就将網文向全國散發,顯然是經過事前準備,緊鑼密鼓,精心策劃的。然後又把道聽途說、飛短流長、胡編亂造作為事實報道。用輿論抹黑,用水軍壓境,用網絡擴散,用一波又一波的所謂爆料,又用人肉搜尋,把吳家幾代人曝光,速度之快,也加快暴露了你們陰謀陷害的目的。你們利用國家公權、國家公器、黑白不分,用十分惡劣的輿論渲染向重慶大學潑污,同時打擊一個出于公心,無償捐贈的老教授。正告你們!網絡、媒體不是法外之區,利用網絡潑污、誣陷是構成犯罪的,你們必然會遭到法律的清算和懲罰。

文/青霜劍