伊朗電影是第一個進入聚光燈下的電影,可能是通過像《小鞋子》這樣的兒童電影。

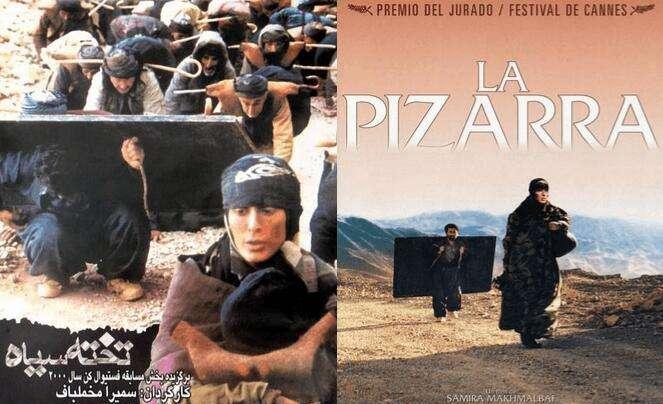

而《黑闆》這部電影,沉重、冗長、障礙、諷刺,沒有激烈的戲劇沖突,是一群老師扛着黑闆到處尋找學生的故事。

異國情調,黃沙,戰争,貧困...至于伊朗,除了意識中的這些畫面,要小心分享一些影片的有趣之處。

<h1>紀錄片風格</h1>

紀錄片比故事更偉大,給人一種紀錄片的感覺,其實是一把雙刃劍,在這部電影裡,觀衆實在是太不友好了。

手持鏡頭的晃動造成了視覺疲勞,将角色所經曆的生活負擔抛給了觀衆,讓他們感到在一起。

大量遠景鏡頭延長了這種疲憊感,而一個多小時的電影就像看了一天。

場景的貧瘠和灰色,淡黃色的色調,包括結尾處的灰色薄霧,孤立了觀衆,同時也讓人們感到在虛無主義中強迫性地尋找意義。

<h1>黑闆的含義</h1>

黑闆是這部電影的主題和核心,對黑闆的意義有很多诠釋,啟蒙、希望、現代性的喪失......

随着黑闆的功能從書寫教育到背人的擔架、隔離罩、夾闆斷裂、避避障礙,功能的增加代表了其原有能力的下降,即教育功能的下降。

<h1>荒謬的婚姻</h1>

造成這種荒謬的原因是,除了非常粗糙的結婚和離婚過程之外,婚姻本身并不是愛情的産物。

我認為賽義德和清麗一起有幾個原因:第一,和這些人可以交換食物,其次,為了留在這群回國的人中去教書,三人必須說有感情,那也得把愛的一面放在最後。

雖然老人答應給他四十個核桃,但毫無疑問,與導遊的地位相比,毫無疑問,這樣的親緣關系,更能穩定他在人群中的從屬關系,也為他教團隊中的人讀寫計數提供了友善和機會。

這也解釋了為什麼賽義德與哈利勒離婚,因為他們拒絕接受教育,并決心傳回伊拉克。

<h1>男人和騾子</h1>

兩次走私貨物的孩子說他是一頭騾子,我覺得這個細節比老師像遊客一樣拿着黑闆更具有諷刺意味。

因為據孩子自己說,他們大多會讀寫,但大人不允許對陌生人說實話,他們說不,也就是說,這些孩子有一定的認知能力。

不言而喻,孩子是未來的希望,而這些孩子不僅因為生活,放棄了受教育的機會,還認為自己的身份隻是一匹馬,不得不說,這是影片最擔心的一點。

<h1>原生和意義</h1>

我們從文化的角度和"他人"的立場來看待任何非我的社群,是以我們無法判斷"他們"不接受我們認為是現代文化的愚蠢行為。

基于最後一點,所有的想法和解釋都可以說是過度解讀,但正是因為這樣的文化差異,才給了我們一種特殊的看法。

看完這部電影,我想起了今年上映的《剛仁波子》,同樣的紀錄片,同樣的沉重,同樣關于旅程和追求,一件關于信仰的力量,一件關于啟蒙的重事。