這些電影告訴我們:為什麼大多數新加坡電影都與家庭和教育有關?

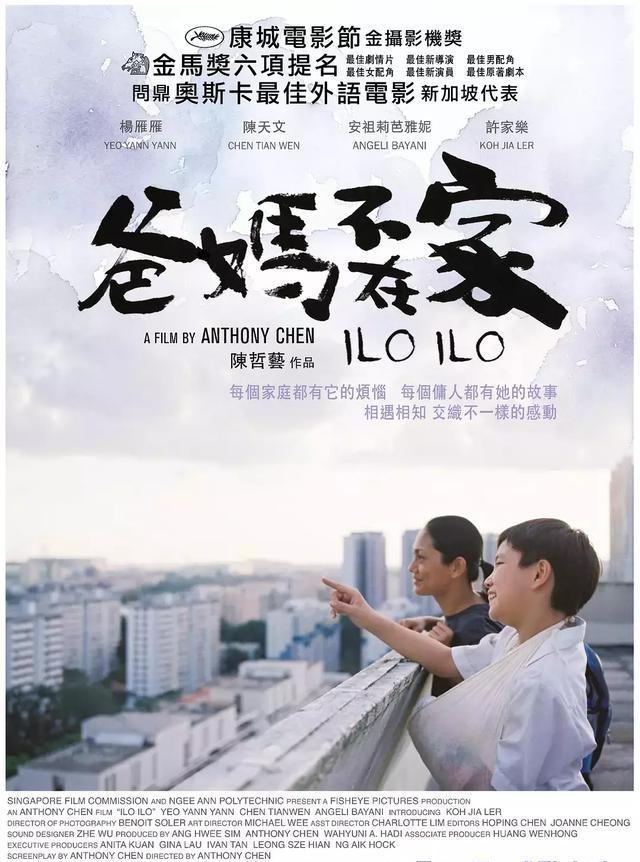

<h1>"爸爸媽媽不在家。</h1>

在1997年亞洲金融危機期間,一個普通家庭陷入了哀悼。新加坡80後導演陳哲毅根據自己的真實生活經曆進行了改編。

被家長忽視,家庭時髦,被學校當成頭痛。我的父母忙于工作,他們不得不請來菲律賓女仆特裡(Terri)來幫助照顧房子。凱莉和保姆泰瑞從生鏽到排斥、沖突,漸漸産生深厚的感情。在大家歡欣鼓舞的時候,1997年的金融動蕩影響了這個國家,改變了家庭。

影片通過大量鏡頭描述了人與人之間的精神交流,并探讨了家庭倫理的細微差别。在宏大的社會背景下,專注于觀察一個孩子的成長,一個家庭的重組,一個支離破碎的小社會。雖然郁悶無奈,但并不悲傷,在拼命尋找樂觀和希望的過程中,影片充滿了非凡的小幽默和人情味。

<h1>"快跑!孩子</h1>

阿坤想送給妹妹一份禮物,決定參加一場越野賽,以獲得這雙漂亮的鞋子作為獎品。

看過伊朗電影《小鞋子》的朋友,馬上就能想到《快跑!《孩子》改編自《小鞋子》。導演将故事的背景改為1965年,在動蕩的新加坡獨立之前和之後。本文最初發表于"大象在玩耍"。無論他在哪裡看到它,它一定是偷竊。請舉報!

雖然影片多次影射新加坡獨立後的政治外交局勢,但主要故事卻是孩子之間最簡單的愛情。因為有愛,有偉大的目标,因為有愛,會奮鬥,因為有愛,生活充滿了溫暖和溫暖。

<h1>"十二樓"</h1>

住在政府住房裡的幾個普通家庭:每天責罵養女的老婦人,移民新加坡的中國新娘莉莉小三,不得不照顧頑皮的兄妹的弟弟孟......他們的生活有點凄美,構成了電影的主體。

這個事件是如此混亂,以至于幾乎沒有故事情節可講。導演的處理方式是還原新加坡下層階級日常生活的最現實方式,表達了對這個看似乖巧的花園國度的諷刺和反思。這部電影是一幅新加坡的浮畫。

<h1>孩子不傻</h1>

從國小開始,新加坡根據學生的表現被劃分為不同的級别,并不斷進行轉移。EM1 是最佳(智能),EM2 是中等(中等),EM3 是底部(愚蠢)。

Terry、Wenfu和Guobin是三個em3學生,他們的三個家庭有着千絲萬縷的聯系,但彼此之間并不是很友好。然而,在分類此事上卻很不以為然,三個志同道合的孩子開始了激烈的反抗。在新老師的鼓勵下,三人都意識到自己并不比别人差,三個家庭在共同的煩惱中看到了彼此的真實感受。

其中最直接的影片揭露了不正常的教育制度,探讨了教育制度、家庭關系和父母與子女之間的溝通,深入淺薄,笑與罵,有悲傷與喜悅,有愛與恨,感動。

衆所周知,新加坡是一個多元化的國家,包容,非常擅長制作電影。新加坡的許多電影都是家庭和教育,内容豐富,主題深刻。搞笑,也反映出很多教育問題。

新加坡的電影大多與教育有關,這表明整個社會都非常重視教育。作為發達國家,新加坡雖小,但在經濟文化教育等方面值得我們學習。"大象看戲"讓娛樂更有價值。.