初看這個題目,我瞬間想到一個故事。這個故事是北宋王安石所寫的,想必大家也都看過,名字叫做《傷仲永》。或許寫作真有天賦一說吧,也确實不乏天賦異禀之人,從小在文字方面就能寫出不凡之作。但我覺得更多的還需要後天的努力,《傷仲永》這個故事也能給我們提供很多啟發。先來複習一下,順便檢測一下你古文的功底有沒有還給老師。

金溪民方仲永,世隸耕。仲永生五年,未嘗識書具,忽啼求之。父異焉,借旁近與之,即書詩四句,并自為其名。其詩以養父母、收族為意,傳一鄉秀才觀之。自是指物作詩立就,其文理皆有可觀者。邑人奇之,稍稍賓客其父,或以錢币乞之。父利其然也,日扳仲永環谒于邑人,不使學。

餘聞之也久。明道中,從先人還家,于舅家見之,十二三矣。令作詩,不能稱前時之聞。又七年,還自揚州,複到舅家問焉,曰“泯然衆人矣。”

王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,賢于材人遠矣。卒之為衆人,則其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其賢也,不受之人,且為衆人;今夫不受之天,固衆人,又不受之人,得為衆人而已耶?

這篇文章借仲永之例,告誡人們決不可單純依靠天資而不去學習新知識,必須注重後天的教育和學習,強調了後天教育和學習對成才的重要性。換到寫作上也是一樣的,有天賦固然很好,但更多的還是要源源不斷的投入精力去精進,以免拿得一手好牌,最後“泯然衆人矣”,那就太可悲了。

寫作,離不開天賦,但寫作絕不是僅僅靠天賦來的。天賦異禀之人寫作,縱然文采不錯,但寫作離不開時間和經驗的累積。司馬遷用了18年時間,“究天人之際,通古今之變,成一家之言”寫就“無韻之離騷”《史記》;左思寫《三都賦》花了10年,讓洛陽一時紙貴:李時珍寫《本草綱目》花了30年,成就“藥聖”之名;哥白尼寫《天體運作論》花了30年,真理無窮,星辰大海的追逐永無止境;達爾文寫《物種起源》花了22年,“物競天擇,适者生存”深入人心:偉大的馬克思寫《資本論》整整花了40年的功夫,洞悉社會成就千年偉人。

而且寫好一篇文章,也是需要下一番苦功夫的。為了寫好一首詩“吟安一個字,撚斷數莖須。險覓天應悶,狂搜海亦枯。”的詩人大有人在。同樣作為苦吟詩人的賈島,也有“二句三年得,一吟雙淚流”的名句傳世,将作文之事刻畫的淋漓盡緻,當然最負盛名的還是他那句“僧敲月下門”,真正為了一個字,反複推敲,才能有傳世佳作。

當然了,寫作也不是一蹴而就的,需要多番斟酌、修改,曹雪芹寫《紅樓夢》“批閱十載,增删五次”。托爾斯泰寫《戰争與和平》,曾反複修改七次。馬克思甯肯把自己的手稿燒掉,也不願把未經加工的著作遺留于身後。

這是過去的創作者給我們留下的寫作經驗,有很多可借鑒的經驗,也旨在說明,寫作并不是靠天賦來的,而是靠後天的學習來的。而對于現代的人來說,其實我們每個人都是創作者,而且每天也都有新的内容被創作出來。當你在朋友圈發一條動态的時候,當你在平台發一條vlog的時候,當你在知乎寫下一個回答的時候,你就是在創作。

就拿我們現在看到問題和答案的這個平台來說,這裡的内容創作無需獲得準入,隻需有人「贊同」!是以不論你寫的是數千字的專業文章也好,還是幾十字的個人感想也罷,都有可能成為那個獲得高贊的優秀答主。因為所有的創作,都是從“你”開始的。創作,就是用你擅長的方式,表達你想要表達的内容。創作,是你在這個時代的表達自我的一種方式。

當然了,網際網路時代的創作,需要遵循網際網路這一時代内容創作的邏輯。新的内容從創作出來,到流行并影響更多人乃至影響時代,也是需要掌握相應技巧的。

新的創作,從“我”開始,将自己的經曆、經驗、知識、思想進行整理傳播,自然會有同樣經曆的人去感同身受的認可你的回答,是以從“我”開始的創作是真誠的、是真實的,是能夠很自然的表達出來有感動衆多的人的。像現在流行的很多熱詞,像“打勞工”、“996”、“幹飯人”之是以能瞬間成為全社會使用的熱詞,就是因為說到了很多人的心坎上,那是他們的痛點。還有一些内容是能給人帶去歡樂的,往往這些内容很容易被人們轉發、點贊,形成快速的和廣泛的傳播,像去年有一段時間突然爆火的“黑人擡棺”,以及時不時能看到的令人捧腹的段子,這些内容之是以快速流傳,是因為抓住了人們的笑點,這也是“梗”這個高能複制因子在起作用。

當然了,新内容創作出來後,還需要考慮後續的持續性,需要有源源不斷的新内容被創造出來,而你塑造的這個角色或你給自己設立的人設,就潛移默化中形成了你的個人品牌,進而也就建構起了你與讀者之間的長期信任。

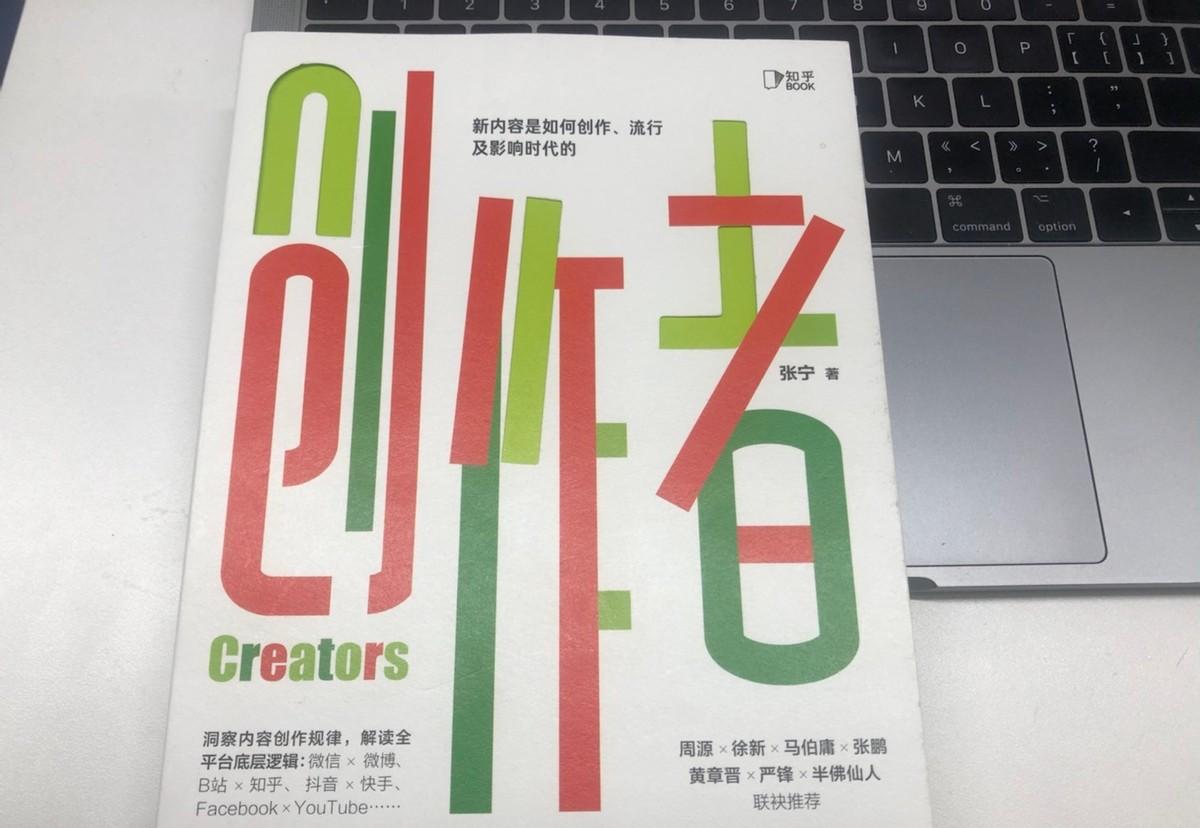

寫作,也是一門技術,是靠後天的勤奮來彌補的。關于内容創作的方法,關于寫作的方式方法,最近從《創作者:新内容是如何創作、流行及影響時代的》這本書中獲得很多啟發和靈感,對自己在寫作這條路上很有幫助,尤其是剛才提到的一些思想,就是從這本書中學到的,也想把這本書推薦給每一個想在寫作道路上精進的你。天賦固然重要,但最重要的一定是你所付出的努力和汗水。