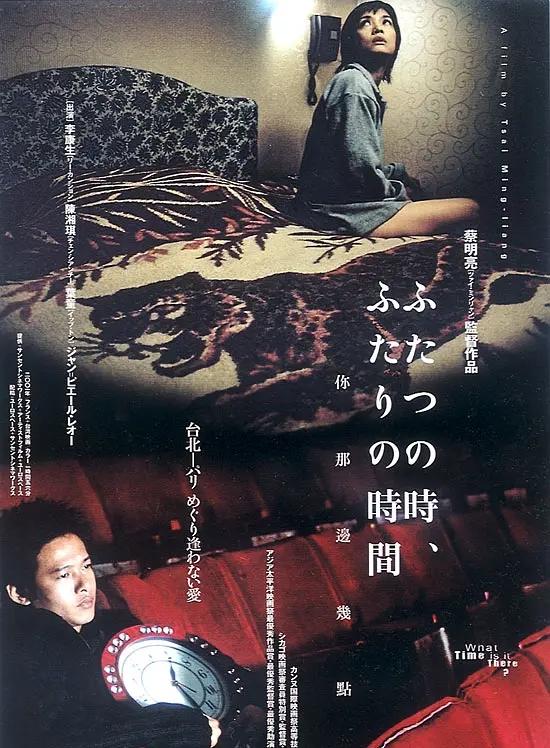

《你這邊有什麼》是一部非常不耐煩的電影。當然,它也延續了蔡英文一貫的風格,試圖在漫無邊際的叙事中建構觀衆的情緒,進而表達導演自己想講的意義。

在文學層面,這可以看作是一種松散的文化作品,故事很簡單,隻有基本的台詞:富裕的父親去世後,迷信的妻子總是相信丈夫的靈魂會回家;故事講述了三個人的故事,人物與人物的關系非常薄弱,通過小康建立了聯系。雖然小康和母親屬于同一個家庭關系,但家庭生活可以疏遠兩個人在自己的空間裡生活;三個人獨自生活在自己的空間和時間裡。影片不斷展現他們生活的細節:母親買一隻燒鵝,在家裡燒香,等待丈夫華人回來;他們幾乎不與人交流,也很少說話,而這些不同的人生活形象疊加在一起,形成了整部電影。是以電影和散文一樣,很難在内容上産生連續性,但它保持了情感的一緻性。

觀衆不難感受到片中人物的孤獨,甚至成為一種情感境界。一方面,孤獨來自人物自己的行為,一個人的生活方式産生了一種孤獨感,另一方面,孤獨來自于影響力的表達,大量固定的長鏡頭使用,使得叙事變得極其緩慢。角色在不動的鏡頭下完成一系列完整的動作,比如小便的場景,導演必須從頭到尾表現出來。而鏡頭往往與角色有一段距離,即角色在後場,物體或角色與觀衆的距離被拉開,進而在電影中造成一種疏離感。人物行為與影視技巧的結合,在影片中營造出一種孤獨感。這些寂寞,即使沒有升溫,也會通過數量的積累影響觀衆的情緒。有了這樣的叙事,你會認為"故事"可以永遠持續下去,因為沒有人能結束它。

蔡的聰明睿智,正是在這樣的故事和情感延伸出很多他想表達的面孔,這些取向使得影片有了意義和深度。比如人物的孤獨,也就是影片直接想要傳達的情感,這樣的孤獨和王嘉偉在鏡頭下的孤獨是相似的,是現代都市社會的産物,人與人之間缺乏溝通,導緻情感疏離。每個人的心中都有一個需要填補的洞。是以有一些奇怪的角色,他們癡迷于追求或等待虛無主義的東西來填補他們内心的空白。就像Well-off對時間收集的癡迷一樣,妻子對丈夫的迷信等待,過期的鳳梨罐頭和醉酒的,夢死的葡萄酒。

不僅如此,蔡英文還在影片中表達了自己"父親"的缺席。這是台灣社會的典型問題,也是導演在台灣新片《兒子的大公》、楊德昌的《海灘上的一天》,甚至後來李安的《父親三部曲》(《推手》、《快樂宴會》、《健吃的男人和女人》)中不斷表達的主題。他們都在談論"我們"是如何成長的,以及在一個父親失蹤的社會中該去哪裡。"什麼時間在你身邊"在父親去世時,小康如小男孩,怕黑,行為幼稚,沒有父親,也沒有人引導他成長。項向鏡的背景片沒有介紹,但她獨自一人生活在巴黎,沒有朋友和親戚,像個孤兒。最後,一個父親般的年齡的男人出現在廣闊的電影背景中,凝視着香祥,然後凝視着鏡頭,然後轉身離開。把他當成"父親",他看着香祥,代表觀衆,他離開"我們"是一個背影,他沒有參與"我們",沒有參與"我們"的生活,沒有指導"我們"如何成長。父親的背影,隻是暗示着"我們"需要時間自己長大。這部電影的結尾是這樣一句話:"把它給我的父親,我的父親。當然,這既不是導演的父親,也不是富裕的父親,是"我們"這一代的父親。

此外,對時間的思考,空間與記憶的關系,以及家庭生活的沖突,都可以融入到蔡對電影内涵的表達中。蔡亮通過這樣一個極其簡單、無窮無盡的故事,以及自由的圖像處理,闡述了他對現代社會的思考。