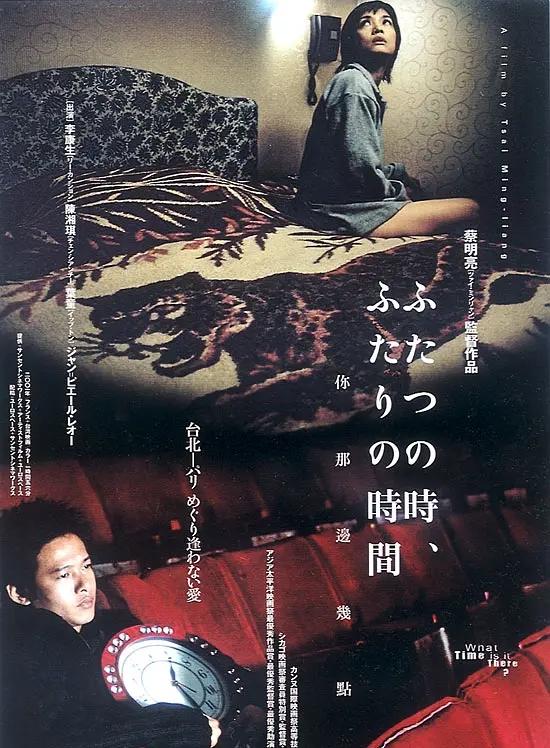

《你这边有什么》是一部非常不耐烦的电影。当然,它也延续了蔡英文一贯的风格,试图在漫无边际的叙事中构建观众的情绪,从而表达导演自己想讲的意义。

在文学层面,这可以看作是一种松散的文化作品,故事很简单,只有基本的台词:富裕的父亲去世后,迷信的妻子总是相信丈夫的灵魂会回家;故事讲述了三个人的故事,人物与人物的关系非常薄弱,通过小康建立了联系。虽然小康和母亲属于同一个家庭关系,但家庭生活可以疏远两个人在自己的空间里生活;三个人独自生活在自己的空间和时间里。影片不断展现他们生活的细节:母亲买一只烧鹅,在家里烧香,等待丈夫华人回来;他们几乎不与人交流,也很少说话,而这些不同的人生活形象叠加在一起,形成了整部电影。所以电影和散文一样,很难在内容上产生连续性,但它保持了情感的一致性。

观众不难感受到片中人物的孤独,甚至成为一种情感境界。一方面,孤独来自人物自己的行为,一个人的生活方式产生了一种孤独感,另一方面,孤独来自于影响力的表达,大量固定的长镜头使用,使得叙事变得极其缓慢。角色在不动的镜头下完成一系列完整的动作,比如小便的场景,导演必须从头到尾表现出来。而镜头往往与角色有一段距离,即角色在后场,物体或角色与观众的距离被拉开,从而在电影中造成一种疏离感。人物行为与影视技巧的结合,在影片中营造出一种孤独感。这些寂寞,即使没有升温,也会通过数量的积累影响观众的情绪。有了这样的叙事,你会认为"故事"可以永远持续下去,因为没有人能结束它。

蔡的聪明睿智,正是在这样的故事和情感延伸出很多他想表达的面孔,这些取向使得影片有了意义和深度。比如人物的孤独,也就是影片直接想要传达的情感,这样的孤独和王嘉伟在镜头下的孤独是相似的,是现代都市社会的产物,人与人之间缺乏沟通,导致情感疏离。每个人的心中都有一个需要填补的洞。所以有一些奇怪的角色,他们痴迷于追求或等待虚无主义的东西来填补他们内心的空白。就像Well-off对时间收集的痴迷一样,妻子对丈夫的迷信等待,过期的菠萝罐头和醉酒的,梦死的葡萄酒。

不仅如此,蔡英文还在影片中表达了自己"父亲"的缺席。这是台湾社会的典型问题,也是导演在台湾新片《儿子的大公》、杨德昌的《海滩上的一天》,甚至后来李安的《父亲三部曲》(《推手》、《快乐宴会》、《健吃的男人和女人》)中不断表达的主题。他们都在谈论"我们"是如何成长的,以及在一个父亲失踪的社会中该去哪里。"什么时间在你身边"在父亲去世时,小康如小男孩,怕黑,行为幼稚,没有父亲,也没有人引导他成长。项向镜的背景片没有介绍,但她独自一人生活在巴黎,没有朋友和亲戚,像个孤儿。最后,一个父亲般的年龄的男人出现在广阔的电影背景中,凝视着香祥,然后凝视着镜头,然后转身离开。把他当成"父亲",他看着香祥,代表观众,他离开"我们"是一个背影,他没有参与"我们",没有参与"我们"的生活,没有指导"我们"如何成长。父亲的背影,只是暗示着"我们"需要时间自己长大。这部电影的结尾是这样一句话:"把它给我的父亲,我的父亲。当然,这既不是导演的父亲,也不是富裕的父亲,是"我们"这一代的父亲。

此外,对时间的思考,空间与记忆的关系,以及家庭生活的冲突,都可以融入到蔡对电影内涵的表达中。蔡亮通过这样一个极其简单、无穷无尽的故事,以及自由的图像处理,阐述了他对现代社会的思考。