元旦前夕,在國内外畫界頗有名氣的畫家孫建東先生和大弟子翟豔娜女士,給我寄過來幾本挂曆和台曆,讓我聯想起一些童年時與挂曆相關聯的往事。

我的孩提時代,家裡隻有一本每天一頁的月曆,無論是父母親、還是外公要看日子,都會來翻着看,為友善家人,老母親還找了二根橡皮筋,将其拴在釘子上,每翻一頁,便用橡皮筋匝上一頁。

進入80年代,随着人們傳統消費觀念的改變,那種把12個月印在一張銅闆紙上的“挂曆”開始進入千家萬戶,這些“挂曆”,有的是印着大明星,有的是幅山水畫,還有的幹脆就是一幅大大的福字,有可能還是故意印倒的,意味着福到的意思。

我這人喜歡看書,在福建時,就喜歡把從牙齒縫縫中省下的零花錢、夥食費拿來買好看的郵票和小說,記得當時曾為買部四本套裝的《紅樓夢》,整整一月沒有沾肉。

書買回宿舍後,便四處找廢棄的挂曆,然後用剪刀、尺子将其有模有角的仔細包裝起來。

因為常買書,後來要回昆明時,竟然發覺書多得幾乎是成了負擔,于是又再度去求爹爹、告奶奶地找挂曆、要畫報,最後終于将其一本本包裝起來,用防水油布捆好,從郵局托運回家。

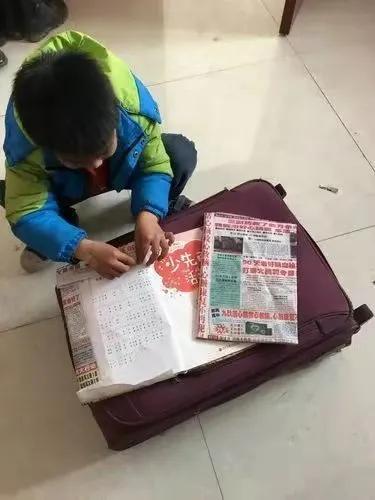

轉眼間,到了兒子上學的年齡,記得當時兒子正準備去東寺街育紅國小上學,交完注冊費用後,他的外公領回了足足一大包的教材和教輔書籍,大約也就是從那時候起,我開始嘗試着用挂曆教兒子如何包裝書本。

幸而那時各機關、企業都時興送挂曆,有了這些取之不盡、用之不竭的“原材料”,我便讓兒子用原子筆、鉛筆比着教輔書籍,先在挂曆上勾畫出書本大小,然後再用大剪刀裁剪出縫,折疊出菱、角狀,包到書本上。

再後來,我教兒子用挂曆包的書本,讓他獲得了學校各課老師的表揚,以後,每當家中換上新挂曆,他都會把舊挂曆收到自己房間内,然後等領到新的教輔書籍後,再讓我教他怎樣包成書殼。

記者張耀輝