|愛

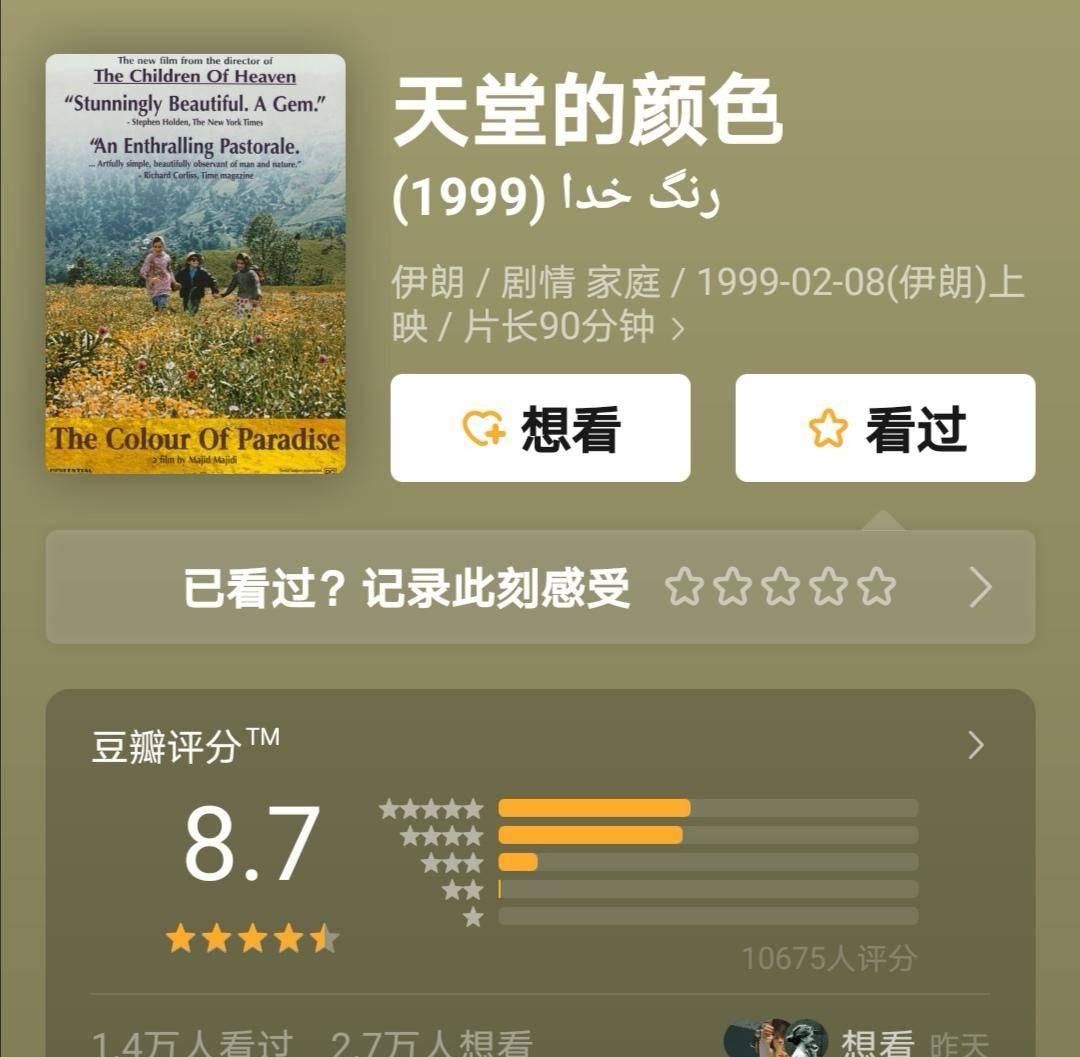

由導演馬吉德·馬吉迪執導的《天堂的顔色》于1999年2月8日在伊朗上映。這部電影是馬吉德·馬吉迪(Majid Majidi)繼《小鞋子》(Little Shoes)之後在蒙特利爾電影節上的第二部最佳影片,他在豆瓣上獲得了8.7分。

馬吉德·馬吉迪更善于從孩子純真的角度看世界,将簡單真實的故事帶入影片,輔以成熟的叙事表達,注入飽滿的情感和真誠的情感,讓觀衆自然而然地沉浸在其中。真正的美是人類追求的本質,我想這也是馬吉德·馬吉迪的作品獲得如此多獎項的原因,而這部《天色》就是他的典型代表之一。

影片講述了一個八歲盲人男孩穆罕默德對自然界的熱愛和渴望,生命、知識的密碼,雖然盲人但聰明絕倫。但在父親眼裡,他是自己的負擔,是自己再婚的障礙。是以,他被父親以各種可能的方式送走了,這最終導緻了穆罕默德事故的故事。這部電影不是悲劇,而是悲劇

接下來,我将結合自己的了解和了解,從劇情呈現、表現和實際意義三個方面對電影進行演繹。

<h1級"pgc-h-right-arrow">縱橫交錯的情節:多視角對比,表達善與不幸的自我選擇;</h1>

整個故事從一個孩子(盲人)的角度切入,結合一個身體健全的人(成年人)的視角,沿着"看和看"的叙事線慢慢展開,一層一層。而融入豐富的肢體語言和表達方式,運用細節描述的方式,有強烈的一代感,讓人輕松融入劇情。

1、橫向:多視角對比,表達運氣與不幸之間的自我選擇。

影片開頭有一句台詞:"你看得見,也看不見。"這意味着很多。有些人看不見,但他有心去感受世間所有的美好和幸福,看不出比看得見的多。有些人能看到,但他癡迷于眼前的不幸和黑暗,不像看不見那麼明顯。這不僅是對盲童穆罕默德的描述和隱喻,也是對他父親哈山,甚至是一個身體健全的人的影射和諷刺。

(1)盲人(兒童)視角:看不見的幸福,有些人看不見的比看得見的多。

學校關閉了,父親哈山把他的兒子穆罕默德帶回家。一路上,兒子用手感受微風、水溫、麥穗的颠簸,用鼻子聞着花香,用耳朵聽着啄木鳥"咔哒"的啄木鳥的聲音。對穆罕默德來說,大自然充滿了未知和新奇。同時,他會感受到所有的聲音節奏,形狀颠簸和盲文相應的抓住學習的機會。因為失明,他愛和珍惜他遇到的一切,并用其他感官來探索和愛這個世界。即使他的眼睛看不見,他也小心翼翼地"看到"世界的美麗。

回到家,穆罕默德"看見"他的姐姐和祖母,高興地用手觸摸他們的臉,感受着歲月帶給他們的痕迹。原來,一年沒見,姐姐長大了,老奶奶臉上的皺紋也增多了。然後,穆罕默德拿出他精心制作的禮物,把他的愛和祝福送給他的家人。

對於失明的穆罕默德來說,他對周圍的環境充滿好奇和愛,並以他自己的方式試圖"看到"美好的世界,在這個過程中獲得大自然和他的家人給他的幸福。

(2)健全的人(成人)視角:可見的不幸,有些人能看得像不可見。

哈山神父把禮物拿到女人家接吻,他向女人介紹說,他隻有兩個女兒,沒有提到盲人的兒子。女人對他很滿意,看得很近。但是,如果哈山有什麼想法,他打算把兒子送走,但遭到了母親的反對。哈山帶母親去參加集會後,偷偷把穆罕默德帶走,把他送到一個盲人雕塑家那裡當學徒。

本來哈山急于把兒子送走,就是為了擺脫瞎子這個包袱,友善自己帶繩子。在他父親的眼中,穆罕默德是自己幸福的絆腳石,是他自己幸福的障礙。

影片通過多視角對比闡釋了有形與隐形的差別,從表面和内在層面揭示了有形與無形的深層含義,講述了運氣與不幸之間的自我抉擇。很多時候,不是我們有多不幸,而是我們是如何被不幸和欲望蒙蔽雙眼,看不到我們所擁有的幸福。很多時候,這不是我們有多痛苦,而是我們選擇放大多少痛苦。

2.垂直向上:逐層漸進劇情方向,揭示愛情是靈魂的救贖。

在劇情的開頭,父親哈山對兒子表現出自私和厭惡。這為他後來無情地把兒子送到盲人雕塑家當學徒,導緻他母親意外死亡,以及兒子不小心掉進水後"救不救"的沖突心理鋪下了筆。

哈山的母親得知兒子把孫子送走了,冒着大雨去找孫子,最後暈倒了,很快就死了。母親的離去直接導緻了哈桑婚姻的破裂,因為當地人認為婚前死在家中是不吉利的。失去了眼睛看到婚姻的手,失去了母親,哈山悲痛欲絕。是以他決定帶兒子回家。

在回家的路上,當他們經過一座木橋時,它突然斷裂了,坐在馬背上的穆罕默德和他的馬一起掉進了湍急的河流中。這一幕似乎在哈山的心中上演了無數次,是以他沒有立即救出兒子,而是留下來觀看。經過片刻的心理掙紮,他終于跳進了水裡。洶湧的河水把他們沖到了岸邊,當哈山醒來時,他跑過去抱着他的兒子,當他以為自己已經死了時哭了。就在這時,穆罕默德的手變成了金色,逆着光移動。

穆罕默德沒有死,這預示着他的重生。而哈山最終在感情中找到了對兒子的愛,找到了真實的自我,暗示哈桑也重生了。我想導演想表達的是:愛情是天上最美的顔色,是父子靈魂的救贖。

<h1級"pgc-h-arrow-right">表達:通過性格沖突,角色對比,結合鏡頭語言引人入勝,發人深省</h1>

導演馬吉德·馬吉迪(Majid Majidi)擅長在情節中制造沖突和高潮,甚至被稱為"伊朗的斯皮爾伯格"。影片不僅融合了伊朗傳統宗教文化,還用自己獨特的鏡像語言,從"天上"講述故事。用簡單自然的筆觸勾勒出現實生活中的畫面,揭示人性的善惡。

1.性格沖突和角色對比,展現人性的善惡。

這部電影的寡婦哈山希望通過擺脫盲人兒子的拖累來為自己重建立立自己的關系,以找到"幸福"。是以,将盲人兒子送走的意圖遭到了母親和兒子的一系列反對。他們之間的沖突反映了善惡人性的抉擇,揭示了人性方向背後的真相。

(1)父子沖突:隻愛自己的父親,自私冷漠傷害孩子幼小的心靈。

看着結婚期逐漸臨近,父親哈山陷入了困境。我整天隻想着把兒子送走,讓他從房子裡消失。有一天,當他的母親去追趕并帶走他的兒子時,穆罕默德注意到一些奇怪的東西在路上來回奔跑,卻被哈山輕易地攔住并拖上了公共汽車。當他來到木匠家時,木匠很想把這裡的一切都介紹給穆罕默德,但穆罕默德從來都不快樂。

最後,他對木匠喊道:"你知道嗎?沒有人愛我,甚至奶奶也不愛我,他們離開我是因為我瞎了。"穆罕默德感到被他的父親抛棄,被家人抛棄。特寫鏡頭清楚地描繪了穆罕默德的不滿和酸痛,使他對哈桑的自私感到憐憫和厭惡。

父親把幸福放在兒子的痛苦之上,卻沒有意識到,他最大的不幸在于他内心的貧瘠。在他的自私、冷漠和堅持的背後,是他失去的愛和信仰。是以,他會忘記父親的身份,忘記自己的責任和責任,忘記兒子應該有的愛。

(2)母子沖突:母親對孫子的愛與兒子的自私形成鮮明對比。

母子沖突的3種表現場景:

在哈山回國的那天晚上,他對母親說:"我想把穆罕默德送到一個盲人雕塑家那裡當學徒,這樣他就可以獨立了,我非常關心他的未來。母親反駁道:"你是為了他的未來,還是為了你的未來?""哈山無言以對。

哈山把兒子送回去,被母親盤問,哈山興奮地說:"我這樣做是為了他好,我做錯了什麼?在被允許用餘生照顧一個盲童五年後,我做錯了什麼?我隻是一個可憐的人,我從小就失去了父親,誰能幫助我,誰在乎我?母親無奈地歎了口氣,冒着大雨找到了孫子。

媽媽因雨而生病,躺在醫院的病床上,問哈山:「你想讓我去接穆罕默德嗎?」媽媽回答說:「我擔心的是你,不是他。"

前兩個場景使用中景和特寫鏡頭,伴随着豐富的肢體語言和表達,反映了哈桑的自我利益。第三個場景使用特寫鏡頭來展示母親對孫子的愛,她對兒子自私的恐懼和他的無助。通過母愛的榮耀與哈山人性的自私之間的對比,形成了角色的對比。劇情有很強的生成感,讓人的思想在不知不覺中跟随劇情起伏。

2.巧妙地運用鏡頭語言,塑造人物心理,引起共鳴。

影片最令人印象深刻的一點是鏡頭語言的運用,導演巧妙地運用全景、特寫、特寫和推鏡頭來描述心理人物,引發觀衆的情感共鳴。

全景、特寫和特寫的組合:

學校放假,穆罕默德在學校等著他的父親,最後在等待他的父親到來。一個看起來很悲傷的父親站在遠離近景和全景之間的開關的地方。然後,在特寫和特寫中,父親把穆罕默德叫出來,穆罕默德摸索著抓住他父親的手,委屈地說:「你以為你不會來。"父親表現出一種悲傷的愛的表情。這幅全景圖、特寫和特寫鏡頭将父親内心對兒子的愛和厭惡糾纏成一個木制的三分球。

特寫:

在回家的路上,穆罕默德用雙手感受風的力量、河水的溫度、麥穗的颠簸、姐姐和祖母的臉等等,都用特寫鏡頭把孩子内心的好奇和喜悅帶給大自然,想念和愛他的家人,透過螢幕, 讓觀衆感動和溫暖。

推鏡和特寫、視覺和特寫相結合:

在電影中,Hashan在穿過森林的路上帶他的兒子去找一個盲人雕塑家,Hashan聽到了一種奇怪的恐怖聲音。導演從遠處和近處使用推鏡頭,仿佛恐怖的聲音逐漸襲來,引起一陣恐懼。

他環顧四周,但什麼也沒發現。但兒子自己走到茂密的森林深處,哈山沒有阻止兒子,站在那裡一動不動,他緊張而沖突地期待着什麼?後來,他的兒子被一名勞工攔住,哈山低頭歎了口氣。導演結合視覺和特寫鏡頭,生動地描繪了哈山的邪惡和略顯緊張的内心世界。

母親死後,哈山決定帶兒子回家半路,哈山抱着馬,穆罕默德坐在馬背上經過一座木橋,橋突然斷裂,穆罕默德和馬一起掉進了湍急的水流中。但哈山并不是第一次出手,而是在橋旁看着,他的心就像河水波濤洶湧,他似乎在期待什麼。這裡還用視覺和特寫,描繪了哈山對兒子獲救和不救的沖突心理。

<h1級"pgc-h-right-arrow">現實意義:一場親情拔河比賽揭示了"愛"的主題,引導我們敬畏生命,看到美好,走出黑暗,走向幸福</h1>

影片運用簡單細膩的表演技巧,橫截面對比的劇情,上演了一場父子親情拉鋸戰,情節起伏不定,層層遞進。這是一種視覺享受,也是一種精神之旅。它包含着強烈的人文思想,也蘊含着深刻的教育啟蒙和實踐意義。

1. 對生命的敬畏

其中最令人印象深刻的一幕:穆罕默德在學校等父親時,聽到一聲微弱的鳥叫,他跟着聲音,在枯葉裡發現了一隻鳥,他用手握住它,掙紮着爬上樹,把它放回巢穴。"看見"鳥兒回到巢穴,他笑了笑,讓觀衆的心升起一種溫暖的感覺。

雖然是盲人,但因為對生活的熱愛和敬畏,即使行動不便,也很難找到迷路的鳥,幫助它回到巢穴。

而在現實中,有多少人真正關心自然的生命?如狩獵野生動物,偷鳥蛋,出售野生動物等。生活對那些被利益誘惑而忽視生活的人來說意味着什麼?

周國平說:"愛生活是幸福的基礎,對生活的慈悲是道德的基礎,對生命的敬畏是信仰的基礎。"

當我們對生命有高尚的信仰和敬畏時,我們尊重它,這是一種從愛中升起的力量。而當人們了解來之不易的人生,人生就有了敬畏感,再次面對人生的挫折和黑暗時刻,就會少一些脆弱,多一些堅韌。少一些無助和怯懦,多一些勇氣和信心去生活。

2. 看到好處

在影片中,穆罕默德對大自然的愛與探索,不知疲倦,令人感動。這讓人想起了孩子們對世界的好奇心,他們總是比成年人更善于捕捉世界的微妙之美和小小的幸福。因為他們對世界上的一切都很謙虛和敏感,他們可以看到我們成年人看不到的美麗。

這也揭示了我們向孩子學習,學會對周圍的事物保持敏銳的感覺,學會關注身邊的小好事和小好事。因為這不僅是對生活的熱愛,更是獲得幸福的有效途徑。

3. 走出黑暗

在影片中,穆罕默德被送到一位盲人雕塑家面前,向木匠哭泣:"老師說真主愛盲人,因為他們看不見。上帝是看不見的,因為它無處不在,你可以感覺到他,用指尖觸摸他。是以現在我不停地用手觸摸世界,希望能感受到上帝......但我的世界仍然是黑暗的,我看不到天堂的顔色。"

聖埃克蘇佩裡說:"隻有心靈才能看到一切,最重要的事情,用眼睛是看不見的。"

穆罕默德看不見天堂的顏色,因為他的父親拋棄了他,錯誤地以為他的祖母拋棄了他。他幼小的心碎了,他無法感受到來自父親甚至家人的愛和溫暖,是以他的世界陷入了黑暗。

影片結尾,哈山看到兒子出事,卻心中糾纏着"救不救"。一個想到天堂,一個想到地獄。在人性善惡的拉扯下,在愛與厭惡兒子的沖突中,他最終選擇了前者,選擇下水救兒子。那一刻,他終于突破了内心的自私和欲望的束縛,喚醒了沉睡已久的愛情的心。穆罕默德沒有死,他們彼此"重生"。是以,愛是心靈的救贖,是引導我們走出困難,走出黑暗的光束。

4. 走向幸福

在電影中,哈山将自己描述為一個失去父親的窮人,他的妻子早逝,以及一個阻止他再婚的盲人兒子。在他看來,這一切都是他不幸的根源。但其實,他不幸的根源在于他内心的貧瘠,自私、冷漠占據了他的心,愛情有點疲憊。更重要的是,他過分關注自己的不幸,忽視了存在于他周圍的愛和幸福。

美國管理心理學家本傑明·施瓦茨(Benjamin Schwartz)曾經說過,"隻有當我們認為不好的事情是壞事時,所有壞事才會真正變得不幸。"

是以,幸福和不幸是主觀感受和自我選擇。在影片中,哈山選擇把注意力集中在自己的不幸上,是以他看不到盲人兒子的善良和智慧,看不到自己是一個善良善良的母親和兩個可愛的女兒,也不能把自己看成是有一個溫暖的家。他專注于他認為"不幸"的事情,看不到他已經擁有的幸福。

一個人的生活不可能快樂,抑郁、快樂、悲傷、歡笑才是生活的本性。你是否快樂很大程度上取決于你如何看待它。泰戈爾說:"世界痛苦地吻着我,我唱着它。既然不可能改變既定的因素,那麼擁抱現在的幸福,努力創造未來的幸福,做一個有幸福能力的人。

<> h1類"pgc-h-right-arrow"的結論</h1>

影片從多個角度進行描述,情節呈現漸進,用人物對比、人物沖突、靈活的鏡頭語言,講述一對父子之間的愛恨交織的故事。從悲傷的情節到講述愛與溫暖,從善惡人性探索信仰的力量,從幸運與不幸的内外沖突中凸顯出"愛情"這個永恒的主題,影片表達了細膩、簡單、溫暖和愛與情節的起伏,直直至心靈, 它是持久的,深遠的。

"人生不如十分之九",我們感覺不到幸福,往往不是因為我們真的有多不幸,而是因為我們關注自己的不幸。放大這種不幸,最後抱怨人民,甚至邪惡。我不知道幸福的源泉是愛。就像電影中的主人公穆罕默德失去了光芒,他熱愛自然,熱愛生活,熱愛家人。身為身體健全的人,當我們處於人生的低點時,想想穆罕默德,心靈會升起溫暖,從向上的力量中迸發出來。正如林肯所說,"你決定你有多快樂。"這就是導演想告訴我們的:當我們處於不幸之中時,愛是黑暗中的一束光,引導我們走出痛苦,走向幸福。

我是愛,在路上長大。你覺得這部電影怎麼樣?歡迎留言、評論,感恩一路奔走來。

影視談話