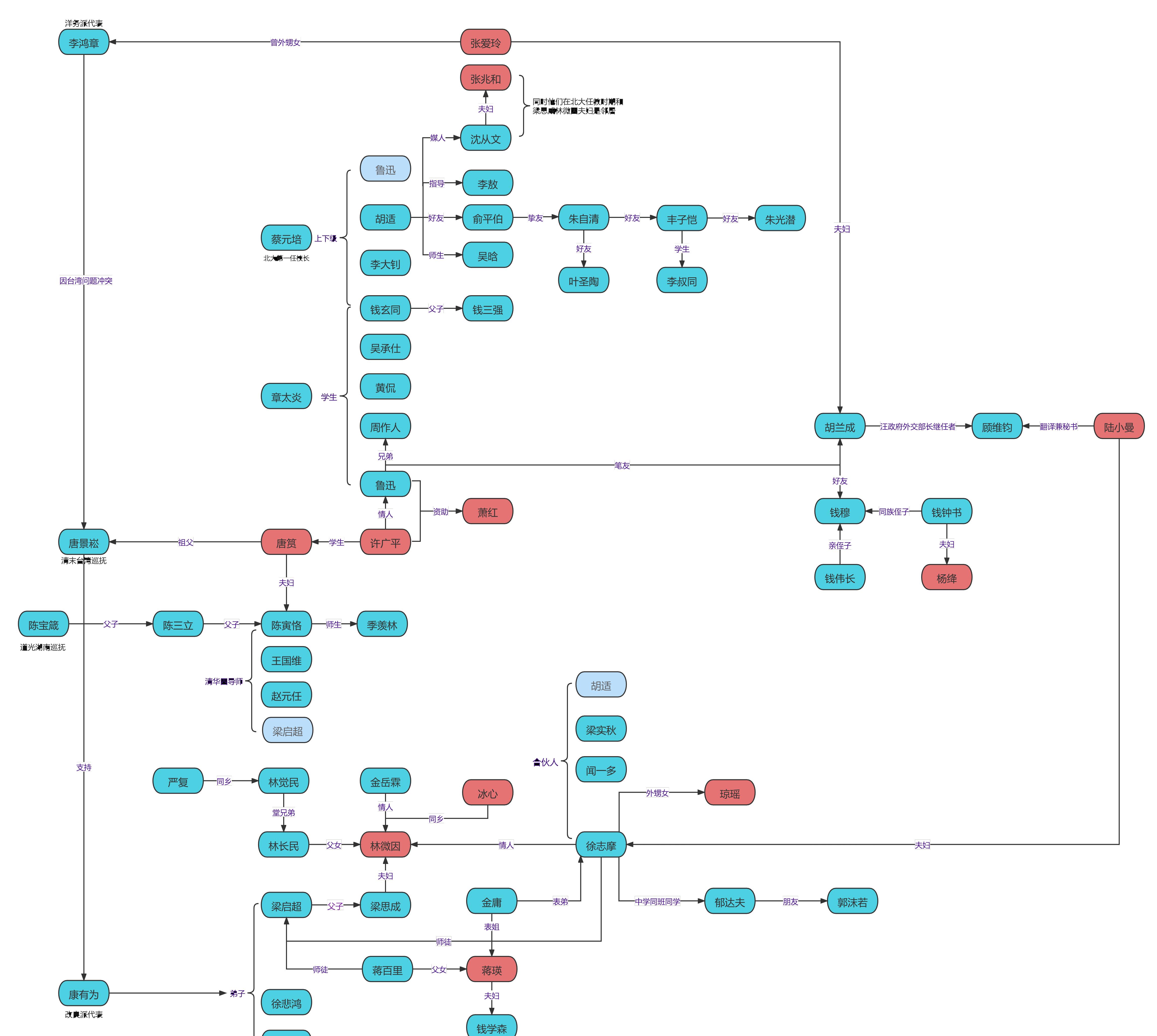

自古文人是一家,這一點也不假,尤其是當你看了近代以來文人的關系圖後更是如此,話不多說,我們先來看一下這張圖:

看完總覺得太複雜了,好像他們是生活在一個院子裡的一樣,在三代時間的跨度上,這些近代著名的文人學者互相之間或多或少有着某種天然聯系,在驚訝的同時不禁讓人思考這種聯系是不是偶然,是不是真的如他們說文化圈很小,那麼筆者試着從下面幾個角度來稍微分析一下,究竟是什麼原因導緻的這種現象。

1.文化基礎,民族救亡是近代中國的基調,那時候中國尚未工業化,商品經濟也非常落後,國家的動蕩也無法提供穩定的内部環境讓他們慢慢建設, 相反,面對絕境,思想文化的運動對于有幾千年曆史的中國來說相對容易得多,因為隻需要筆杆子就可以了,于是蜂擁而至的文化運動就不可避免,大家确實覺得天下興亡、匹夫有責,尤其是受過教育的中國人,更加推動了這樣的潮流。

2.傳播手段,為了尋找救國真理,大批受過教育的富家子弟紛紛留學,他們見識了西方的科學和思想,迫不及待的想回來告訴中國人:我們也要那樣的東西。大量的外來新事物短時間内湧入到了舊中國那即将發黴的土地上,沒有對比就沒有傷害,抨擊與歌頌也随之而來,而手段卻極其有限,在那個沒有抖音、沒有電視、沒有視訊電話隻有報刊的年代,文化的傳播幾乎都是在家庭教育和學校教育中發生。

3.開放而又混亂的社會環境,就像渾水摸魚的泥沼一樣,沒有人告訴你方向和思路,更不會有人告訴你對錯,隻要你講出一些道理來,大概還是有聽衆的。而面對新舊事物的碰撞,人們的思考也變得多種多樣,有人提倡科學民主,自然有人提倡回歸傳統與精神,學者們很興奮于用西方的方法總結中國傳統文化,并形成了一個個完善的體系,可以說對于文化人來說那即是一個混亂的時代,也是一個嶄新的時代。而這樣一個環境就會催生出一個問題,如何維護并傳播自己的思想和體系,大部分人都是通過發表文章或者講學、甚至辯論等方式進行,這就導緻思想層次的交流頻次大大增加。比如民初他們辯論一個關于愛情的題目,是父母包辦式婚姻好還是自由戀愛的婚姻好,所有能參與的人物幾乎都參與了進來,放在今天,恐怕還沒辯論就有人說你封建老土,過兩天就沒人理你了。一個開放又混亂的社會環境,顯得至關重要,而這些思想的碰撞載體最初可能就是你和親戚同學的一次下午茶,一封交流的信件,一個偶然的課堂,因為辯題實在太多,讓人反思的地方也太多。

4.階級分層,我們看到,這些文人學者大部分出身于富裕家庭,一個顯而易見的原因就是富家子弟接受了更好的教育,他們不用過分擔心吃不飽的問題,就像魯迅與閏土,出生就決定了你将來要考慮的是救國還是救自己的問題。而在那個貧乏的年代,中國富人隻占了很少一部分,細心的人也發現,這些有所成就的人大部分來自既富裕又重視教育同時又最早開化的南方,其中江浙居多,這麼一來圈子就更小了,甚至祖父輩的大地主之間就有利益來往,進一步講,當一個人出了名,那麼他見到另一個名人的機率絕對大于普通人,凡此種種,共同決定了民國文化圈内特有的現象。

最後,我們必須思考的幾個問題就是,是不是物質越匮乏的時代就是思想越豐盛的時代?而這個思想到底是滞後的還是超前的,到底是誰在引領誰呢?有沒有一種方式來避免這種現象呢?我想,最重要的是有人去思考,也不僅僅是一個人的思考。