話說當年秦始皇統一天下時,楚國大将項燕奮力抵抗,戰死沙場。到了秦二世胡亥,項燕的後代項梁繼承了他的遺志,舉兵反秦。項梁的名字或許一百個人裡不一定有十人知道,但是他的侄子可是大名鼎鼎,家喻戶曉,他就是項羽。到了公元前208年項梁和項羽所率領的反秦隊伍已發展壯大到六七萬人,劉邦和張良也趁勢率軍追随了項梁。

張良一直對複興南韓念念不忘,他用他的三寸不爛之舌遊說項梁。張良對項梁提議立韓王成為韓王,這樣韓和楚可以形成聯軍,共同抗秦,也更容易籠絡其他諸侯國共同聯合起來。項梁覺得張良所言很有道理,就擁立了韓王成,并任命張良為南韓的司徒,也就是類似于宰相的職位。就這樣,張良不得不離開劉邦,開始竭盡全力扶持韓王成。他用借來的不多兵馬,意圖揮師收複南韓原先失去的土地。初戰時,順利攻取數座城池,但是沒多久又被秦兵奪回,就這樣或戰或退,遲遲并未能為南韓開創出大局面。

另一方面,項梁也擁立了當年楚王的後代熊心為楚懷王。但其實這個楚懷王也不過是個傀儡,真正的權利還是掌握在項梁的手中。

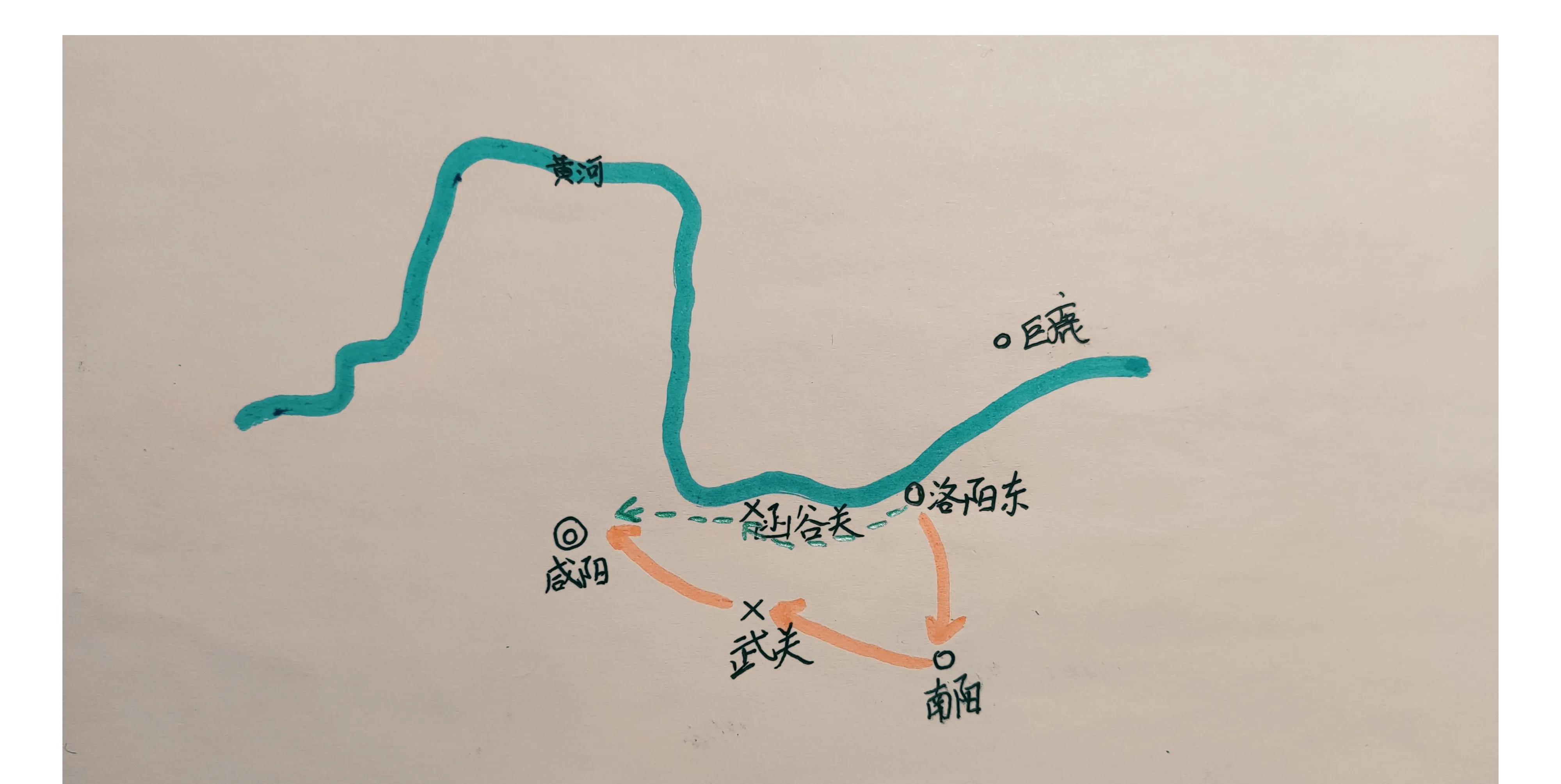

公元前207年,楚懷王命劉邦率兵攻占秦國的老巢鹹陽,并喊話“誰先打進鹹陽,誰就當秦王。”劉邦一心想搶得頭籌,趕在别人前面占領鹹陽。他制定的作戰計劃是,先打洛陽東,攻函谷關,直逼鹹陽。但是經過幾場作戰,劉邦的進攻并不是很順利,處處碰壁。就在這時,雪中送炭的人來了,解了劉邦的燃眉之急。送炭的人正是張良,張子房。張良率領一隊兵馬來和劉邦會合,助劉邦攻取鹹陽。正是張良的到來,為無頭蒼蠅似的劉邦指明了方向。子房啊,子房,你真是我夏天裡的雪糕,冬天裡的棉襖,饑餓中的面包,黑暗中的燈泡。

張良認為函谷關重兵把守,地勢險要易守難攻,不如曲線進攻鹹陽,迂回繞道先打南陽,突破武關,進攻鹹陽。劉邦依計,沒多久就順利攻下南陽,繼續往西挺進時遇到宛城。劉邦滅秦心切,打算繞過宛城直接攻打武關。張良認為不妥,如果直接進攻武關,宛城守軍再從後包抄過來,那就會形成前有狼後有虎之勢,就會成為夾心餅幹,難以脫身。劉邦恍然大悟,采納了張良建議,趁夜色偷偷地退回了宛城。到了大清早,宛城守軍發現已被合圍,隻能投降劉邦。

拿下了宛城,對劉邦來說非常關鍵,不僅解除了劉邦西進的後顧之憂,而且使劉邦軍威大振,後來經過的其它城池見宛城已降,也都紛紛不戰而降。劉邦這一路也收納了不少士兵,又為自己擴充了糧草,為攻打鹹陽做好了充足準備。