簡介:裡面的人出不去,外面的人進不來,你是在玩音樂,還是在玩音樂?義憤填膺的綠色安息記住,嚴禁與死。

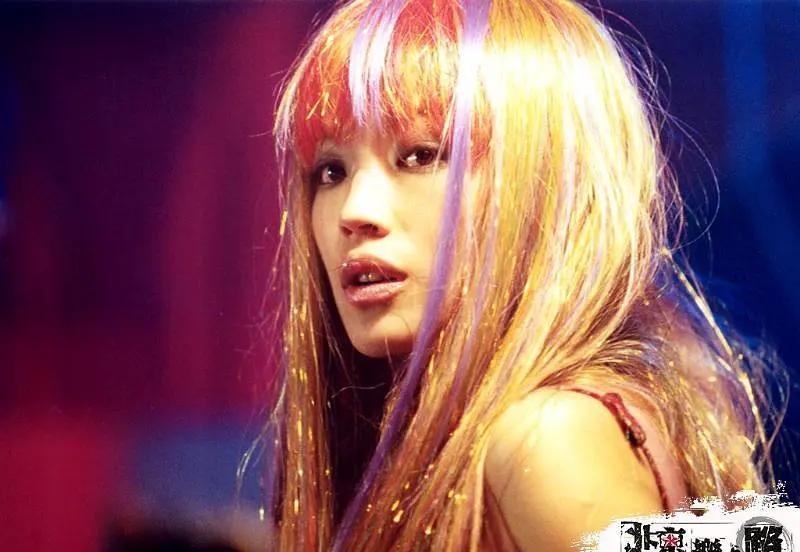

2001年上映的電影《北京音樂與路》,彙集了吳彥祖、舒琦、耿樂等明星,以一群搖滾青年日報為視角,向觀衆展示新世紀初年輕人的生活,本文主要以電影兩位年輕人的銀幕形象為分析對象, 從生活空間、階級、人物情感命運等方面,影片描繪了本世紀初的搖滾圈。

平平道路:道路崎岖不平,周圍是岩石青年

影片的平淡路是一個非常沖突的搖滾青年,他既有搖滾樂手的自我,又有底層年輕人的低自尊,但他的人生道路卻與路的名字不一樣。影片中大多數時候他都感到有自我意識,這裡所指的"自我認識"指的是他的身份,沒有适當的定位。事實上,對于一個在路上的人來說,這不是問題,而1990年代初的年輕人,在1990年代掙紮着到達千禧年,追逐夢想成為他們心目中自由時代的第一把鑰匙。

搖滾樂作為狂野、憤怒、極端、響亮的藝術表達方式,成為年輕人表達自己的第一選擇,在北京郊區的農村低租房裡,有大量的搖滾樂隊,以樹村為例,位于海澱區,"高地"附近(現為地鐵13号線車站), 來自全國各地的100多名搖滾樂手聚集在一起。由于房租便宜、搖滾樂人居住等因素,這裡沒有錢的音樂家互相依賴,無論是物質的還是精神上都呈現出一種準共産主義的形式,怎麼能應付吃東西。

由于它的規模,當地村民也對叮叮當當的搖滾樂感到驚訝,這一現象反映在電影中邁克爾來到村裡詢問平路樂隊得到的答案是"到處都是樂隊"。這些搖滾青年的生活環境是一樓,低成本的住房除了樂器幾乎無處可住,外出演出隻住在露天帳篷裡,用一塊或幾塊布,頭不蓋,遮住自己的隐私,即使完成。

作為這些搖滾青年的一員,這些經曆都是他生活的一部分,但導演通過插入家庭叙事來削弱他們的搖滾青年身份。18歲的平祿跳下了父親在北京的火車,也跳出了父親的希望和家庭導向的生活方式,來到北京後搖滾成為他的"事業",但同時對原家庭的記憶也賦予了他的故事"兒子叙事"的意義。在事業創傷中,他捏着膠帶坐在火車站的低牆上獨自流淚,看到父親假裝沒事花錢補貼家庭,即使搖滾青年再次灑水,但最終逃脫了"兒子"的身份。

如果說本土家庭的"兒子"身份還在平闆電路接受的範圍内,那麼唱片公司帶給社會對搖滾樂手期望的"孫子"身份,就是他無論如何都不想妥協。面對"隻有你,你能和這個圈子混在一起嗎?","能紅起來的樂隊,都是外在叛逆,内心聽話"這樣的質疑,平祿不知道該如何回答,他把自己看成是追逐音樂夢想的藝人,但從他們口中說的"藝人"已經變成了對自己的侮辱。

一邊是夢想,另一邊是現實,平坦的道路不願妥協,更不願放棄,他選擇了死亡,總是寄希望于更好的下一首歌,他希望自己的工作能讓唱片公司那些理性的人帶着情感思考來面對自己,我不知道他隻是一個每天演奏作品的人之一。不是每個人都有機會取得很大的領先,有些人在生活中出現問題時有家人的支援,但對于某些人來說,當出現問題時抛棄家庭是最好的選擇。平祿顯然是後者,但那兩袋送給家人的禮物最終沒有送到父親的手中,象征着他可以獨自一人在一句話中說"爸爸,我報名了"也被淹沒在火車的轟鳴聲中。如果岩石是一個圓圈,那麼平坦的道路注定是裡面的岩石。

邁克爾:無法融入的《浪子回頭》

由于影片的故事發生在北京千禧年,來自香港的邁克爾被賦予了許多身份,一方面是富商的兒子,另一方面,平祿、楊穎等搖滾青年給他起了"香港農民"(Hong Kong Farmers)的稱号,這個名字首先從北京的高科技孩子到香港的暴發戶。電影中的邁克爾因為一個鬧事事件被困在大陸,另一方面,他的演藝事業也受到了事件的威脅。巧合的是,他在酒吧遇到了一群腳步不平的人,雖然有幾個人成為了朋友,但邁克爾仍然有很多障礙需要融入。在影片中,邁克爾與人群的疏遠展現在生活空間、功利的目的和情感命運上。

邁克爾和北京搖滾青年生活空間的差異是電影中第一個被展現出來的,作為富商的兒子,即使被困在大陸,邁克爾仍然住在市中心的一個單一的院子裡,優越的地理位置條件讓他晚上可以輕松穿梭穿過各種舞廳和地下沙龍, 始終接觸前沿文化,這樣的條件對于一個有創意的歌手來說是非常寶貴的。與村裡的小屋相比,庭院的優越性也讓邁克爾從自己的身份上感受到了一種與搖滾青年的距離感,平路人開玩笑說"即将成為受保護的文物的庭院"是邁克爾最後,當我聽說平祿聽說邁克爾要帶着歌舞表演四處走動時, 他表現出一絲挫敗感,也許是出于不高興還是不明白,這麼有錢的師傅是來體驗生活嗎?

正是影片中這種巨大的身份差異,讓邁克爾有了一個觀察者的視角,說觀察者并不是真的準确,在這裡引用本傑明的"Flaneur"概念會更合适。邁克爾是一個富商的兒子,他的生活遠遠低于鄉村搖滾青年,在他加入歌舞表演之前,他穿着得體。最重要的是,電影中的關鍵道具之一 - 一個手持相機,為他的觀察提供了鑒賞家般的視角,并且不止一次電影顯示邁克爾拿着相機,第二次使用不僅使城市街景互相具有視覺元素次元,而且還作為邁克爾無法融入當地搖滾世界的重要證據 - 一個總是在的人一個觀察的姿态是冷酷客觀的,而誰的視角可能在于,與楊穎一起逃出城管狩獵,兩人手牽手回到低租房,下午顯得有些傾斜,但最終與楊瑩重新進入平平路的懷抱,變得離婚、疏遠。

與搖滾青年在北京紮根的目的不同,邁克爾留在北京的目的相對功利。首先,他直到法律鬥争結束才回到香港,其次,他最初将其視為一個奇觀,并試圖融入北京的搖滾圈,他的作品陷入了瓶頸,他需要走出去獲得靈感,是以他成為了歌舞表演的第一選擇。這種功利主義預示了他在訴訟結束後與人群分歧的必然性,也表明在這個過程中,他注定不會真正成為搖滾青年的一員。

影片對邁克爾的情感歸屬感有争議的表達,一方面,邁克爾最愛的楊穎一直對平璐有着取之不盡的感情,但另一方面,影片中也有兩個人一起賣打孔CD的時候,那種愛情的表達即将達到臨界點。從時間線來看,兩個暧昧的時候人生最低谷在平坦的道路上,當所有觀衆都認為楊穎即将離開越來越壓抑的平坦道路時,楊瑩又回到了平坦的路邊,也讓邁克爾的情感歸屬再次陷入了神秘之中,他是如此在岩石圈的遙遠大陸相愛, 失去,擺動,觀察,無法适應。

結語

影片以平淡道路上的追悼會結束,朋友們按下燈光,發出微弱的光芒,伴随着一首低沉的歌曲,這首歌被人們記住為一個驕傲的偏執狂,但他不喝一滴酒,也不賺錢。鏡頭轉過身,在吧台的角落裡,楊瑩看到了"墨西哥跳豆",邁克爾準備傳回香港。繞半天走,關于愛情,他愛情沒有得到,她愛着就走了;如果這部電影給了我們哪怕一點點真相,那可能是——不要和生命一起死。