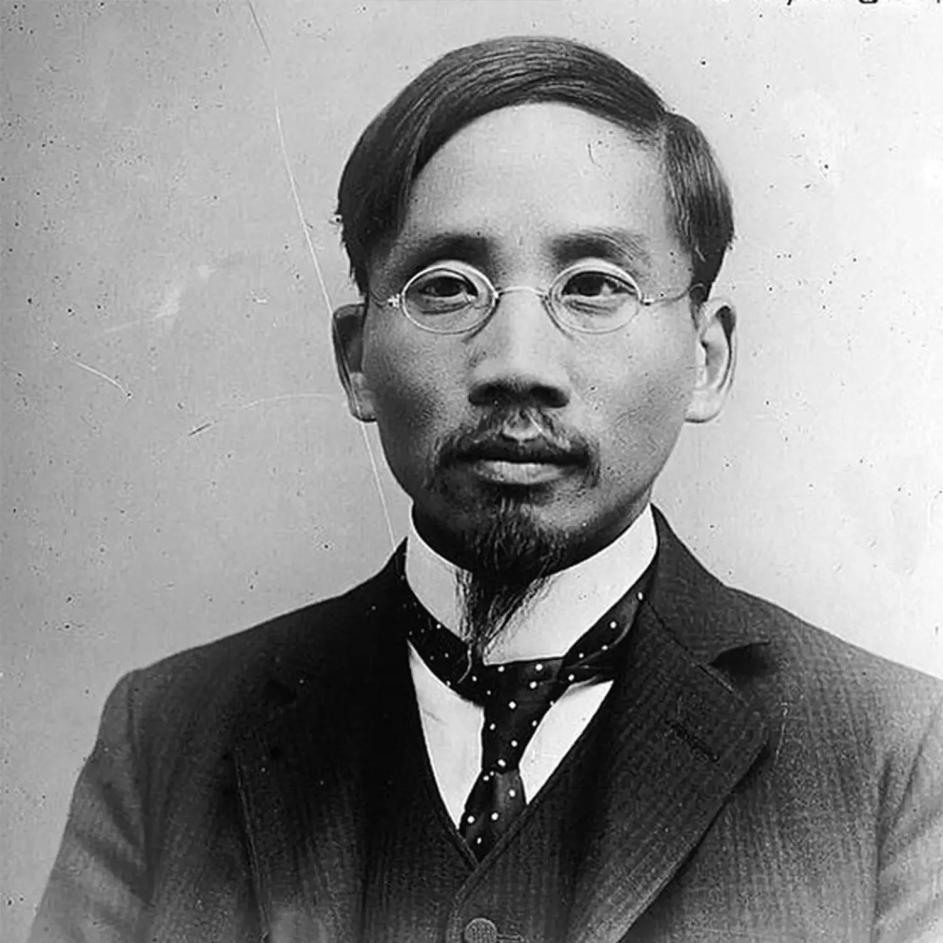

才華驚人的蔡元培,容貌并不出衆。

青年未及第時,蔡元培曾跟宿儒——王佐研習經學。

王佐的妹妹,名惠如,知書能文,讀了蔡元培的文章,心生愛慕,總是在母親面前稱頌其才學,女兒的心思母親當然明白。

但王母一則嫌蔡家清寒,再則覺得蔡元培身體清瘦,非壽者相,是以不願意女兒嫁給他。

蔡元培寫文章喜歡用古字,多用周秦典故,文章古奧,被朋友們稱為“怪八股”。

蔡參加浙江鄉試時,幸虧遇到主考官李文田,李極為賞識蔡的文章,蔡得中舉人第二年,入京參加會試,回去後将所作之文呈老師閱覽。

李文田看罷直歎蔡糊塗,他覺得蔡的文章不适宜于科舉,金榜題名恐怕沒有希望。

蔡聽了老師的話,很灰心,便離京南下,不料卻高中。

因他已離京,未能參加殿試,直到下一科才參加,中了進士,點了翰林。

消息傳至王宅,王惠如異常高興。

王母也改變态度,囑咐王佐請人做媒,不料蔡元培此時已經訂婚,王母懊惱不已。

王惠如郁郁寡歡,不久就故去。

01、經過磨合的婚姻

蔡元培一生有三次婚姻,第一位夫人王昭為舊式女性,婚前二人未曾謀面。

1889年,21歲的蔡元培與比其長一歲的王昭完婚。

王昭有潔癖,生活節儉,性格淡泊;蔡元培卻生性豪放、不拘小節,故婚後二人時有口角,且蔡一直在外求取功名,二人聚少離多,感情并不和随。

經過近十年的磨合,蔡元培夫婦慢慢找到了夫妻生活的感覺。

1900年,蔡元培受西方思潮影響,開始提倡男女平等,他撰寫了《夫妻公約》,重新調整與王昭的關系,修複感情裂痕。

至此蔡氏夫婦的婚姻漸入佳境,蔡告訴好友:“伉俪之愛,視新婚有加焉。”

王昭一直稱呼蔡元培為“老爺”,自稱“奴家”。

蔡對這種舊式稱呼極不習慣,對她說:“你以後不可以再叫什麼‘老爺’,也不要再稱什麼‘奴家’,聽了多别扭!”

王昭溫順地回答:“唉,奴家都叫慣了,總是改不過來呢。”

戊戍變法失敗後,蔡元培毅然棄職攜眷返鄉紹興,走“教育救國”之路。

回到家鄉的王昭患上肝病,半年光景時常低燒不退,每日午後嗜睡,口常幹渴,飲水後卻又馬上嘔吐。

然而,蔡元培忙于辦學,不能常伴王昭左右。

蔡元培到嘉興議事,突然接到王昭病重的消息,顧不上吃午飯,便趕赴家中請醫問藥。

藥煎好,王昭卻僅能喝下兩三口,多喝便開始嘔吐,仍舊整日嗜睡。

1900年6月5日,蔡元培派三弟去請醫生,自己不時看看王昭是否醒來。

傍晚時分,醫生尚未請來,傭人進房間問王昭是否喝水,呼她數聲不應,伸手探其鼻息已無。

蔡元培趕至床前撫脈,脈已是微動。

等醫生趕到後,王昭脈已平息,年僅35歲。

王昭去世後,悲痛萬分的蔡元培寫下飽含深情的祭文,稱頌王昭有“超俗之識與勁直之氣”,并萬分自責地說:“早知君病入膏育,當屏絕萬緣,常相斯守。已矣,如賓十年,竟忘情乃爾耶?”

王昭去世時,蔡元培剛滿 34 歲。

02、教育事業的賢内助

夫人王昭去世後,上門提親的媒人絡繹不絕。

蔡不堪其擾,在書房壁上張貼征婚啟事一則,提出擇偶的條件:

(一)天足者;

(二)識字者;

(三)男子不得娶妾;

(四)夫妻意見不合時,可以解約;

(五)夫死後,妻可以再嫁。

消息傳開來,媒人們頓時退避三舍。

當時,紹興城内一位科第輩分高于蔡元培的專講程朱理學的老先生,認為蔡的擇偶條件是“叛道離經”、“淆亂綱常”,特地乘坐大轎子上門與蔡辯論,最後見蔡“執迷不悟”,歎道:“孺子不可教也!”拂袖而去。

蔡元培在一位喜歡收藏畫的友人葉祖芗家中賞畫,他對其中一幅工筆畫極為贊賞,此畫的作者為江西名士黃爾軒之女黃世振,又名仲玉。

葉祖芗向蔡介紹:黃仲玉未纏足,工于書畫,孝敬父母,曾卦臂療父疾,愛護幼弟。

蔡元培聽罷對她很為心儀,便請葉為他做媒。

1902 年元旦,蔡、黃在杭州完婚。

蔡元培在婚姻中也貫徹男女平等,他寫信給黃仲玉,總寫上黃的姓氏,而不寫蔡夫人或在夫人的姓名前加上蔡字。

婚後,黃仲玉積極支援蔡元培的事業,她支援蔡開辦愛國學社與愛國女學,當時女學隻有一位專任教員,其餘課程都由蔡元培與黃仲玉教授。

1907年,已近不惑之年的蔡元培到歐洲遊學,夫人黃仲玉亦伴随左右。

1917年,蔡元培出任北大校長一職,常受軍閥威脅,黃仲玉亦在背後默默支援丈夫,操持家務,教育子女,為蔡分憂。

1920年9月,蔡元培準備赴歐美考察教育。

當時黃仲玉病重,腹部經常脹痛,時好時壞。

赴歐美考察需時半年以上,因擔心黃仲玉的身體,蔡對歐洲之行頗為猶豫。

深明大義的黃仲玉卻堅持讓丈夫按期出發,她一面請醫生診治,一面為丈夫打點行裝,督促他按期成行。

11 月,蔡元培乘船赴法,心中對夫人很是放心不下。

登船的第五日,蔡元培緻電蔣夢麟詢問黃仲玉的病情,蔣複電告知病情好轉。

蔡認為是蔣寬慰自己,心中擔心不已。

抵達法國後,蔡緻電李石曾,詢問黃仲玉的情況,久不見回複。

次年1月9日,蔡元培接到蔣夢麟的電報,得知黃仲玉已于1月2日病逝,時年45歲。

蔡元培悲痛萬分,作《祭亡妻黃仲玉》一文。

03、陪他走完餘生的愛情

55歲時,蔡元培決定再次續娶,他的擇妻條件為:

一、具備相當的文化素養;

二、年齡略大;

三、熟谙英文,能成為研究助手。

1923年7月10日,蔡元培與比他小24歲的周峻在蘇州舉行婚禮。

周峻是蔡元培在上海愛國女校的學生,對蔡很是景仰,曾立誓不嫁,33歲仍未婚。

婚禮完全是現代婚禮的模式,蔡元培到周峻下榻的飯店迎娶周峻,之後二人一起到蘇州留園拍攝結婚照片。

蔡元培在婚禮上說明其與周峻結婚的原因:

一、我年已五十七,且系三娶,所欲娶者為寡婦,或離婚之婦,或持獨身主義而非極端者,惟年齡須在三十歲以上;

二、我熟悉德文,略通法文,而英文則未嘗學好,故願娶一位長于英文的女子;

三、我不德宗教,故不欲以宗教中人為妻;

四、我嗜好美術,尤願與研究美術者為偶;

五、我既辭去北京大學校長,即将去比利時或瑞士繼續求學,有志願留學歐洲的女子,有所歡迎。

再是,希望是原有相應認識者。

恰巧,周峻女士年三十三,原上海愛國女校畢業,曾改名為周怒清,有反清思想,學英文多年,非宗教中之人,亦嗜美術,油畫作品有相當水準,有志遊學。

介紹人徐仲可先生認為周峻是位“才、學、識三者具備之門秀也”。

新婚不久,蔡元培便攜夫人及與次子無忌、長女威廉、三子柏齡、内侄黃紀露、黃紀興赴歐洲考察。

是以蔡、周兩人的蜜月是在遊船上度過的。

蔡元培與周峻感情甚好。

1927 年,蔡元培去甯波時,每天都寄快信給周峻。

蔡、周二人都喜吟詩,時常聯句、唱和,生日必互贈賀詩。

周峻擅長油畫,曾為蔡描幕全身像,惟妙惟肖,蔡十分珍愛,題詩曰:“我相遷流每刹那,随人寫照各殊科。惟卿第一能知我,留取心痕永不磨。”

周峻也寫詩和作“天荒地老總不磨”。

蔡元培晚年居香港時,有時在客廳與親友會晤,偶爾背門而坐,周恐其受寒,必取大衣為他披上。

蔡想出門散步,周峻必先檢視室外氣溫,無微不至。

蔡、周二人生有三位子女,女眸盎,三子懷新,四子英多。

眸盎出生時,蔡家對門有一所法國天主教會辦學校,名為若安·達克。

若安·達克即法國民族女英雄貞德,蔡元培取“若安”的諧音,又取《孟子》中“眸然見于面,盎于背”一句中的“眸盎”兩字為女兒命名,希望女兒向女英雄學習。

懷新取自陶淵明的詩句“良苗亦懷新”。

英多則出自《世說新語》中“其人磊礦而英多”之句。

蔡元培晚年得子,與幾個年幼的子女關系密切。

他曾在家書中對幾個小兒女親切說道:“你們每人送我一張畫,我很寶貴。我祝你們活潑長進,與盎兒所畫之朝日及鮮花一樣;祝你們動靜均宜,與新兒所畫之飛機與建築一樣;祝你們康健英挺,與多兒所畫之馬一樣。”

蔡眸盎喜歡音樂,蔡元培便請俄羅斯女教師教她習鋼琴。

九歲的蔡英多喜愛畫馬,并以陸遊詩句“細雨騎驢入劍門”的意境畫了一幅畫,蔡元培特地将畫拿給劉海粟看,并讓劉“看看我的小兒子英多可有點才氣”?

蔡元培到南京開會,也給兒女帶回禮物,每人一本精美的紀念冊,并為三人題詞。

為眸盎題:“智者不惑,仁者不憂,勇者不懼。”

為懷新題道:“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈。”

給英多的則是:“好學近乎智,力行近乎仁,知恥近乎勇。”

後記:

1936 年,蔡元培患嚴重傷寒,大病一場。

抗戰爆發後,他精神上又受打擊,身體大不如前。

上海淪陷後,蔡元培不願随蔣赴重慶,便取道香港,準備從香港轉赴昆明。

但他已年近古稀,身體虛弱,故隻能滞留香港,在此休養。

12月底,夫人攜子女抵港。

在港期間,蔡元培過着半隐居的生活,遵從醫囑,平日極少出門,隻是讀書看報。

蔡元培一家在港期間,僅靠蔡在中研院領取的微薄工資度日,中研院發的工資為法币,在港隻用港币,一經兌換,工資所剩無幾。

蔡家經濟拮據,生活飲食極為節省。蔡每次生病都未徹底治愈,加上他年事已高,身體益發羸弱。

更不幸的是蔡元培的長女、油畫家蔡威廉由于經濟困難,無錢住院生産。

1939年5月5日,蔡威廉死于難産後的猩紅熱。

由于擔心蔡元培的身體,承受不了喪女之痛。妻子周峻和女婿林文铮都對蔡元培隐瞞了事實。

居中者為蔡元培女婿林文铮

但蔡元培偶然從報紙上看到女兒遺作展覽的消息,方知女兒已不在人世,一時悲從心起,備受打擊。

此後,蔡元培的身體徹底垮了。

1940年3月3日,蔡元培起床如廁,回房時身體虛弱摔倒,然後吐血多口,血色黑紫。

蔡元培被送往醫院治療,輸血後陷入昏迷。

3月5日9點,蔡元培在妻子周峻的懷裡,永遠地停止了呼吸,享年73歲。

3月10日,靈柩出殡,并由北大學生護送,香港各學校及商号下半旗志哀,執佛者五千餘人,萬餘人參加公祭。

5月9日,國民政府釋出國葬令,為蔡元培舉行國葬。

蔡元培的靈柩準備待戰事平息後歸故鄉紹興安葬,後因炮火連綿,未能成行,移葬于香港華人永遠墳場,

長眠于香江之畔

。