算是第一部認真看的達内兄弟作品(達内兄弟:比利時電影導演組合,哥哥讓·皮埃爾·達内,弟弟呂克·達内)。

從普通觀衆的角度看,叙事風格的電影很難從故事情節、表演細節或是什麼所謂的驚豔瞬間開始推薦。這類型的電影,必須專注地看完,才能在最後得到應得的心靈震撼。

《無名女》帶來的心靈震撼是關于良知底線的立場和态度。

未曾謀面的黑人女孩意外死亡,生前曾按過珍妮主管的診所門鈴求助。“如果當時開門,女孩或許能免于一死”,帶着這樣的愧疚,年輕的女醫生珍妮想通過弄清女孩的身份來救贖自己。隻因她相信,死亡不會終結人和人的羁絆,逝者未如斯時,是在等活着的人解開自己的心結。

達内兄弟的電影思想主旨源自法國哲學家——伊曼努爾·列維納斯的“無法逃遁,這就是我”。

(圖檔:法國哲學家伊曼努爾·列維納斯)

在列維納斯著名的“他者理論”中,認為隻有從自我走向他者,承擔起對于他者的倫理責任,才能實作真正意義上的正義與和平。“他者”不是另一個“我”,是“我”所不是的,認清“他者”,就會看清“自我”。

在《無名女孩》中,主角珍妮是她所遇之人的“他者”。年輕有為、受人愛戴,是一名出色的醫生,靠自己娴熟的醫術,治愈病人的肉體;在尋找女孩身份的過程中,她又在用自己的良知,消解“他者”的心靈之疾。

對于解開“女孩是誰”的謎題,珍妮是執拗而認真的,不放過任何蛛絲馬迹。診所的老醫生,案發地點的施勞工員,出診時遇到的病人……向任何可能見過女孩的人打聽。在一次出診時,靠脈搏變化推斷生病的男孩見過死去的女孩,就制造與其單獨相處的機會直接詢問。

因為女孩是非法入境,不僅讓警察覺得棘手,也給珍妮帶來了不少麻煩。被病人辭退,被知情者愚弄,甚至被黑道威脅……原本藏在社會暗處的冷漠人情和暴力,被醫者珍妮激出水面。

幫父親招妓的兒子,幫父親掩蓋真相的兒子,因為嫉妒對親生妹妹置之不理的姐姐,甯可自殺也不願說出真相的涉案者……每一個人似乎都有充足的理由為自己的過錯開脫,但在珍妮面前,每一個理由又都顯得羸弱不堪和有悖倫理常情。

所有生命可貴的言論,在與無名女孩相關的人眼中,因為“她都死了”而變得微不足道。當最後見過無名女孩的人,因為承受不了巨大的心理壓力,在珍妮面前忏悔以求得到心靈的解脫時,珍妮一語道破束縛他們心靈枷鎖的真相。

“如果她死了,就不會還在我們的腦海裡了。”

因為這句話,電影導向了一個足以令人釋懷的結局。與女孩相關的人,解開負荷在自己心靈上的枷鎖;女孩的墓碑上刻下了本屬于自己的名字。

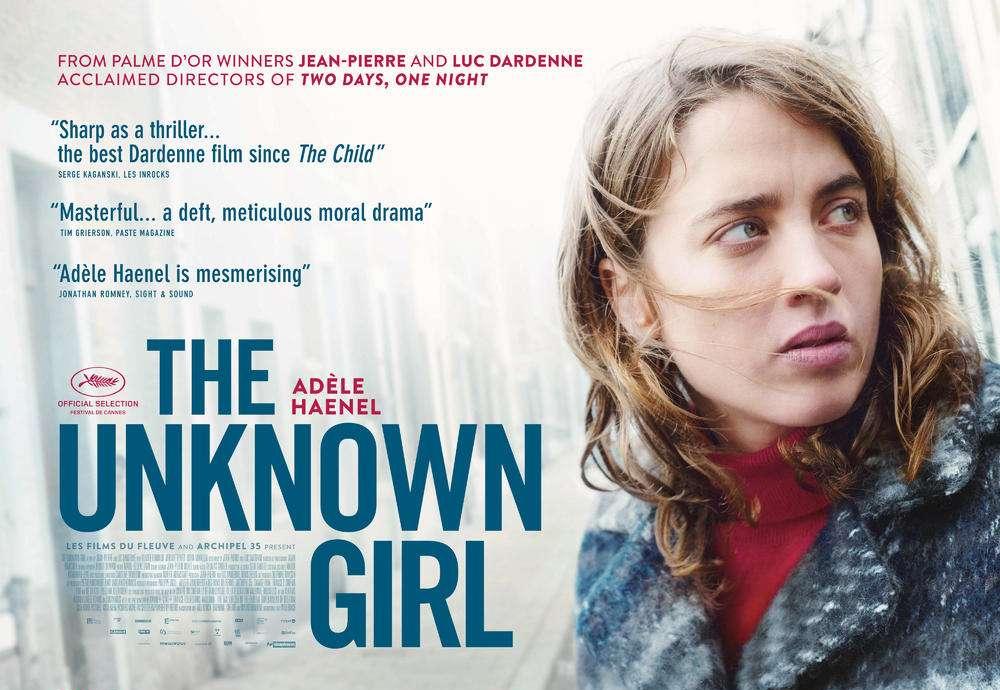

電影劇照

最後說點電影以外的事。

寫這篇影評時,看到江歌媽媽勝訴的新聞,想到對于劉暖曦(劉鑫)及其家人而言,江秋蓮和江歌母女應該是“他者”,映襯着他們缺失又無法逃遁的“自我”。

不幸離世的江歌,她的勇敢和仗義相助,映襯着劉暖曦(劉鑫)缺失又無法遁逃的懦弱;悲劇發生後,江媽媽直面痛失愛女的堅強,和為女兒安息奔走訴訟的責任感,映襯着劉暖曦(劉鑫)及其家人缺失又無法遁逃的自私和脆弱。

如果最開始劉暖曦(劉鑫)選擇報警,或把情況的危險性質如實告知,江歌的悲劇有沒有可能避免?如果劉暖曦(劉鑫)一家面對江歌媽媽時,沒有一錯再錯,沒有對江歌媽媽在言語和精神層面的一再傷害,而是真誠道地歉、緻謝,并積極地幫忙在日本訴訟,盡到應盡的責任和義務,痛失愛女的江秋蓮還會不會有讓全社會關注的1894天?

作為新聞的旁觀者,希望所有的“如果”能成真,但現實生活不同于電影,沒有可以改編的劇本。

如果《無名女孩》的結局是謎題待解,每個人都抱着各自的秘密繼續生活,依然會是一個不錯的故事。

但對劉暖曦(劉鑫)及其家人而言,敗訴隻是他們經曆的一件事,不會曲終人散,還有自己的整個人生需要面對,甚至會牽涉已有的人際關系網。希望他們不枉費未來的日子,根據個人心理狀況做些必要的心理疏導,用正确的方式直面餘生。

祝江歌媽媽健康長壽,餘生平安,得償所願。

(本文原創,如非授權,請勿轉載。)