《魯迅故居》《巴金故居》《瞿秋白故居》《陶行知故居》《豐子恺故居》……上海圖書館文創店内,水墨渲染的數十幅上海名人故居畫作,一一在眼前鋪陳開來。1月15日,《海上弄潮一一陸志文上海名人故居作品集萃》展覽在這裡開幕展出。

用繪畫語言記錄上海曾經的時代“弄潮兒”

展覽的進口處,展示了一幅特别的“上海文化地圖”。這張地圖上,标注了這次展出的上海四十個名人故居和名路名園的所在位置示意圖。配合現場的作品,仿佛瞬間“穿越”到這些滬上曆史人文故居。

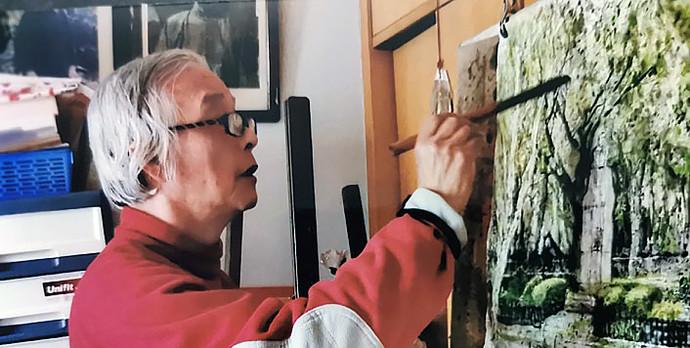

陸志文正在創作

陸志文是上海大學美術學院教授、知名畫家。上世紀九十年代初,一次偶然的機會,萌發了他走上名人故居系列創作道路。“當時,我的一個學生來看我,帶着一本德國名人故居圖冊。盡管寥寥幾張,但啟發了我。我突然想,為什麼沒有人專門畫上海的名人故居?”陸志文告訴記者。

陶行知故居

中西文化的交鋒碰撞、融會貫通,鑄就了上海“海納百川”的文化品格。一大批文藝、出版、教育界的先行者,如巴金、葉聖陶、魯迅、瞿秋白、豐子恺、吳昌碩、林風眠、劉海粟、沈尹默、顔文樑、鄒韬奮、張元濟、黃炎培、陳望道、蔡元培等雲集上海,在這片熱土上起步成名。

作為土生土長的上海畫家,陸志文決定用高于生活的繪畫語言,來記錄和诠釋這批時代“弄潮兒”在上海這片熱土上的時空軌迹和歲月屐痕。

随身攜帶機關證明,隻為看一眼名人故居

張樂平故居

畫名人故居,聽上去簡單,實則不然。“我不想做那種拿着一張故居照片就畫成一幅畫的事。畫故居不是簡單地畫房子。故居必然有人的故事,有獨特的氣息。”陸志文說自己用的是很“笨”的方法,“一次次實地觀察,春夏秋冬每個季節不同角度觀察,直到真正落筆。”

上世紀九十年代初,資訊、資料遠沒有現在發達,大量名人故居也還未開放。除了經常到圖書館、檔案館尋找資料外,陸志文清晰地記得,自己從巴金故居大門的門縫往裡看,在大雪紛飛天到魯迅故居前寫生,還登高樓隻為了俯瞰一眼周信芳别墅。“後來認識了巴老的女兒李小林,有了機會進房子看。再後來,巴金故居開放了,我一次次去看,才正式開始畫《巴金故居》。”

柯靈故居

這個從石庫門走出來的畫家,對上海名人故居情有獨鐘。“多年的前期準備工作落實後,正式作為工程啟動,是以區為範圍,畫好路線圖,逐區逐家尋訪。首先選擇的是虹口區,尋訪的第一個名人故居是李白烈士故居(黃渡路107弄15号)。”

不管刮風下雨,陸志文常常和妻子帶上機關證明以及自繪的地圖、茶水、幹糧、畫具,一個區一個區地尋訪、問詢、寫生。“今天的上海,許多名人故居和馬路公園變成網紅打卡地。但誰能想到,當年要進一處故居,是那麼困難。我随身帶着機關證明,就是為了讓别人能放我進去看一眼。”

瞿秋白故居

經過幾年的尋訪,1998年,陸志文正式開始落筆創作上海名人故居系列作品。至今,陸志文從未停止過“尋訪一繪畫一著書一展覽”這種漫長的藝術創作活動,他也從中年的大學老師變成白發蒼蒼的古稀畫家。但他從不後悔常人無法了解的艱辛和付出。陸志文說:“我的後半生是在尋訪名人故居的旅途中度過的,但我無怨無悔。如果條件許可,我将繼續将創作進行下去。下半輩子隻做這一件事。”

時代需要更多“弄潮兒”

程十發舊居

迄今為止,陸志文已經創作了超過300幅文人故居畫作。這些年,他還帶着這些“上海文人故居”系列畫作在國内外展出,經常會碰到詢價想購買部分畫作的藏家。陸志文一一婉拒。“這些故居畫作,每一幅僅此一件。畫作跨度時間長,别人如果買走了你讓我再畫一幅,就算畫面一樣,氣息也不一樣了。是以我不賣,甯可被人說傻。”

本次展覽是該系列繼在上海新天地一号、靜安張廳、恒隆廣場、上海大學、上海檔案新館、宋慶齡紀念館、徐彙藝術館等以及歐洲多地展覽後的第28次個人展覽。這次展出作品中,既有從他多年來創作的數百幅作品中遴選出來的名人故居精品,也有海上文化名人的水墨肖像畫,以及探尋海上文化名人蹤迹的新作。

吳昌碩故居

陸志文的作品以傳統中國畫為載體,大膽汲取西方印象派及表現主義的技法,巧妙運用國畫、油畫、水彩、水粉等不同畫種的表現手段,把飽含筆緻墨韻的抽象意趣化為“新彩墨”的繪畫語言。同時,他還在上海頗具國際化的文化語境中吸收了豐富多元的藝術理念,為上海文化乃至江南文化找到了與國際文化藝術有效的對接通道。美術評論家陳燮君評價,陸志文的作品用繪畫語言诠釋了名人故居的曆史元素和人文價值,凝聚了畫家對名人故居的藝術審視和文化演繹。

現場展出的六個玻璃展櫃還展示了陸志文近三十年中尋訪、收藏的大量珍貴資料、照片、文稿、印章和名人題詞。

豐子恺故居

将藝術當作生命的陸志文,每次舉辦展覽都要求做到常開常新。對于此次畫展的主題“海上弄潮”,他說:“時代需要更多的‘弄潮兒’,也需要更多的藝術家來表現為時代進步而拼搏的‘弄潮兒’。”

“下一步,我的計劃是世界名人故居系列。”陸志文說。