記得有學者曾經說過,我們所處的時代被稱之為科技黑箱的時代,雖然每個人用着最牛的科技,但基本上每一個人都不了解科技的原理。就好像每一個人都會用電話,但并不是每個人知道電話的原理。

同樣的,對于一些我們日常生活中使用的東西,我們非常熟悉,但還真不了解他到底是怎麼來的。例如,平時我們去購物的時候經常說口頭禅,去買東西。

那麼問題來了,為何去購物的時候一定要說買東西呢?為什麼不能說南北呢?一個小小的疑問足以難倒一大部分人,而且有意思的是,在過去朱熹先生就拿這個問過自己的學生,那麼答案又是什麼呢?

在生活中大多數人都有過購物的經曆,而且每一個人把購物都說成買東西,這絕對是全國統一的,唯一不同的是語言表達方式不同。

但是不知道大家有沒有發現一個問題,一般來說中文都是博大精深,但又能夠清晰表達的。正如曾仕強老師所說,當西方的自行車傳進來的時候,我們立刻能夠組織語言,曰腳踏車。簡簡單單三個字,直接具體明了的講述了此物的用法和含義。

但比較詭異的是,購物的時候無法具體描繪到底要買什麼,結果我們的文字裡面居然以買東西來形容包羅一切。東西是兩個方位,我們能夠了解,但是天地之間有東西南北四個方位,為何購物的時候隻需要購買一半呢?

是以,一個簡簡單單的東西背後包含了很多内容,相信很多現代人都不能弄清楚。其實,不僅僅現代人搞不明白,就連古代人甚至是大哲學家朱熹也百思不得其解,而且還專門以此問來考問學生。

據說,當時朱熹正在教學生上課,但不知何時突然課堂裡面走出一個挎着籃子的女子,結果大家的注意力都被分散了,甚至還有人盯着那小娘子,完全忘記了先生還在教書上課。

眼看着課堂的氛圍被打擾,是以朱熹也就沒有強迫大家繼續講課文,幹脆就順勢而為借此向大家提問。朱熹問道,你們看見了那個女子手裡提着個籃子,那麼這個籃子又是用來幹什麼的呢?

也許在現代社會,老師如此提問會被認為是嬉戲課堂,但是當年朱熹可是講究理學強調格物緻知,就是認為萬事萬物皆有其道理,隻要人能夠頓悟。

學生們立刻領悟了先生的意思,是以大家都紛紛發散思維,總而言之,各種各樣的答案都有,其中有一個學生的聲音最大,直接喊出她肯定是去買東西的。

本來這個話題很簡單,讨論到這裡就沒話題了,但朱熹突然接着問到,那麼為什麼他一定要去買東西而不是買南北呢?這個詞又是什麼意思呢?

這一下子所有人都懵了,原本熱鬧的課堂變得鴉雀無聲,無一人能夠回答。就連朱熹先生也都開始自己思考,想要看看到底是怎麼回事?就在衆人冥思苦想之際,有一個十歲的孩童,突然顫顫巍巍的舉起了手。大家還以為小家夥要上廁所了,但沒有想到這小家夥站出來說,先生我知道是怎麼回事。

朱熹當時很好奇,而且也迫切的想知道答案,于是就讓小家夥站起來回答。隻見這小家夥說到,所謂的買東西,其實并不是指某一具體事物,而是指的方位。而根據五行學說,東方屬木,西方屬金,南方屬火,北方屬水,而中間則屬土。

而一個籃子是屬于木的,是以它遇到火必然會被燃燒,遇到水土必然會洩露,是以唯有木和金能夠被接納。是以,去市場購物的時候就變成了買東西而不是南北或者中。

小孩一番言論立刻引起了全場人的掌聲,連朱熹都不由得摸了摸胡子,連聲說好。

可以說在這個故事中,朱熹先生與小孩的問答似乎完美的解決了我們的疑問,所謂的買東西就是這麼來的。那麼問題來了,買東西真的是這麼一個說法嗎?

首先得說明一點,關于朱熹與小孩的問答,其實在崇祯年間有另一個版本。據清朝文獻記載,一次,崇祯皇帝當時在讨論的時候曾經問到了市價,結果剛好說到了買東西,沒事就順勢問出為何是買東西而不是南北。結果大臣周延儒就給出了以上的回答,不過他的觀點略有不同,南北為水火,水火不能相容,是以隻能買東西。

但很明顯,這些記載和傳說其實都是牽強附會,根本不能論證其真實性。百家講壇教授于赓哲老師就曾經引經據典,專門說過這件事情。

據曆史記載,在明朝中期的時候,才出現了買東西的這一說法,之前一直都沒有這一概念。那麼這一概念又是怎麼來的呢?目前曆史學界沒有定論,但是有不少的文獻可以給出論證。例如,其中有一種記載就提出,當時中國的文字強調一種省略方式,例如一年分四季,但我們從來都隻是提春秋。是以方位有東南西北中,讓我們一概而論之都稱之為東西。

是以,購買物品沒有明确定義,就需要一個很大的概念來包容,而最大的概念莫過于五個方位。于是買東西就應運而生。

不過,更多的學者認為另一種記載更為靠譜,這個記載就提出,因為當時國内外的貿易發達,尤其是與東西二洋的交易頻繁。是以,與東洋和西洋的交易就變成了購物的代名詞,這就變出了買東西的說法。

是以,買東西這一說法的由來,要麼是春秋式的語言特色,要麼就是東西二洋的交易傳統。至于說網上那些指出,所謂買東西就是東是買馬,西式買鞍那種東西二市的結合,純粹是瞎說。

至于說朱熹先生與十歲孩童的論答,恐怕也隻是民間故事而已,隻能算得上是一種格物緻知的理學的展現吧。

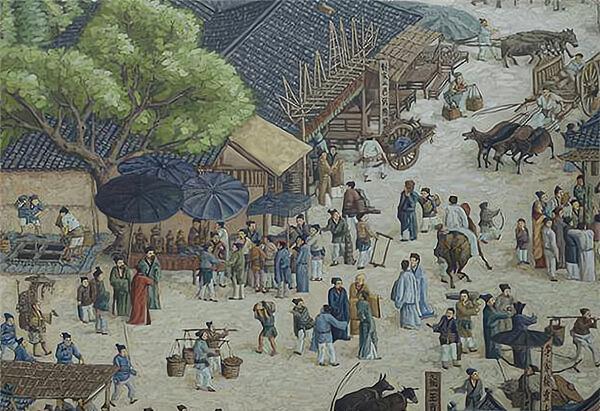

圖檔來源于網絡,如有侵權,聯系删除!