在全球舞台都因疫情影響陷入停擺或低谷的當下,申城舞台卻憑借嚴謹有序的防疫抗疫措施,讓演出有條不紊地進行。2021年,上海18家市級國有文藝院團積極克服疫情帶來的影響,完成全年演出6865場,同比增長81.4%,演出收入3.28億元,同比增長75.4%,比疫情前的2019年增長8.25%的佳績。

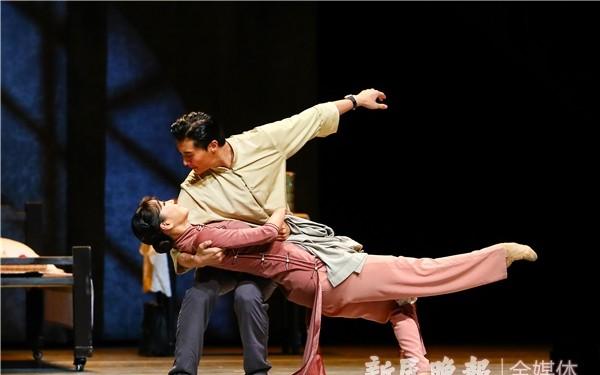

圖說:舞劇《永不消逝的電波》 郭新洋 攝

今日下午,2021年度市級國有文藝院團“一團一策”考核在中華藝術宮舉行。 考核采用“自己說、同行評、專家點、評委議”的模式,圍繞創作、演出、管理三大考核名額體系,盤點市級國有文藝院團年度工作。

2021年是中國共産黨成立100周年,也是“十四五”規劃的開局之年,各市級國有文藝院團推出一批精品力作。踐行“人民城市”重要理念,堅持“以演出為中心環節”,主動承擔起上海演藝市場的主力軍責任,加快推進亞洲演藝之都建設,持續擦亮“上海文化”品牌,助力提升上海城市軟實力。

展實力:建黨百年 創演不斷

建黨百年,上海共有11部作品入選文旅部“慶祝中國共産黨成立100周年舞台藝術精品創作工程”。其中,交響樂《紅旗頌》、滬劇《敦煌女兒》、雜技劇《戰上海》、話劇《商鞅》、舞劇《永不消逝的電波》、芭蕾舞劇《白毛女》等6部大型作品已完成舞台驗收;短篇彈詞《手機又響了》、群舞《我們的田野》、二胡與鋼琴《第五二胡狂想曲——贊歌》、交響樂《白求恩在晉察冀》、平劇《解放日》等5部小型作品已完成創作。

圖說:《紅旗頌》 郭新洋 攝

在本市兩批“建黨百年”“全面小康”重點文藝創作項目中,舞台藝術項目共計20部,多部作品入選國家年度重要展演,創作演出能級持續提升。國樂作品《共飲江河水》獲“第六屆全國少數民族文藝彙演圓夢獎最佳劇目獎”,昆劇《自有後來人》參演第八屆中國昆劇藝術節,平劇《紅色特工》《換人間》參演第九屆中國平劇藝術節,歌劇《晨鐘》參演第四屆中國歌劇節。

“建黨百年”展演活動收官。各市級國有文藝院團共有5部作品入選中宣部、文旅部、中國文聯舉辦的“慶祝中國共産黨成立100周年優秀舞台藝術作品展演”。《永不消逝的電波》《戰上海》赴京演出後,獲熱烈反響;《山海情深》《紅旗頌》展演期間邀請在滬外國主播觀摩演出,采訪演職人員,協助制作短視訊進行國際推廣,對外講好中國故事、上海故事。

各院團積極盤活家底,舉辦“慶祝中國共産黨成立100周年紅色經典劇目展演季”,推出12台上海出品紅色經典保留劇目,共計演出23場,以經典重述的方式唱響“四個讴歌”,讓紅色經典作品煥發時代生命力。

圖說:《戰上海》 郭新洋 攝

強品牌:做大演藝“源頭”“碼頭”

推動“演藝大世界”建設提質增效, 進一步做強上海演藝“源頭”“碼頭”作用。

2021年,上海大劇院藝術中心、上海戲曲藝術中心、上海文廣演藝集團和各市級國有文藝院團堅持“以演出為中心環節”,将優質演出資源向演藝大世界核心示範區集聚。全年完成演藝大世界區域内演出1723場,同比翻番,較2019年增長10.07%。上海大劇院、美琪大戲院等演藝大世界區域内11家國有專業劇場全年演出2764場,引進國内優秀劇目328部,演出1284場、首演劇目32部,“亞洲演藝之都”首演首發重鎮地位基本确立。

三中心、各市級院團全力打響駐場演出品牌。把駐場演出作為打響“上海文化”品牌的重要載體和抓手,助力全面提升城市軟實力。自2021年5月起,舞劇《永不消逝的電波》《朱鹮》,國風音樂現場《海上生國樂》、越劇《紅樓夢》、雜技《時空之旅2》等全新駐場演出項目陸續推出。舞劇《永不消逝的電波》《朱鹮》駐演開票首日票房過百萬,首周上座率達98%,半年内完成84場演出,票房達3452萬。國風音樂現場《海上生國樂》充分發揮海派文化、江南文化資源優勢,将民族音樂與優秀曆史建築有機融合,用新技術為傳統國樂賦能,打造上海文旅新地标。上海戲曲藝術中心推出“京昆群英會”演出季,打響“看京昆到天蟾”的演出品牌,上海交響樂團進一步優化演出季内容,培養觀衆每周末在“馄饨皮音樂廳”聽交響樂的習慣。

圖說:《海上生國樂》 新民晚報記者 王凱 攝

謀新篇:深化院團改革再出發

提前規劃2022年創作新選題,是國有文藝院團要面臨的全新挑戰。為迎接黨的二十大,聚焦中華民族偉大複興主題,一張重點創作項目清單已出爐,劇目創演計劃已排定。

堅持“現實題材、革命題材、傳統題材并重”,梳理題材空缺,力求在薄弱領域實作突破。現已形成包括情景喜劇《寶興裡》、越劇現代戲《好八連》等上海城市題材作品,舞劇《靜靜地巴拉嘎爾河》、話劇《覺醒年代》、兒童劇《宋慶齡和孩子們》等革命和曆史題材作品。

轉變發展思路,是演出新計劃的亮點。各市級國有文藝院團規劃2022年度全年“演出月曆”,提前向公衆釋出,友善長三角、全國乃至海外遊客乘高鐵、打“飛的”、拖着行李箱來滬追劇。

現已排定各類演出計劃1989場,将重點推出上海芭蕾舞團海派芭蕾演出季、上海歌劇院2022歌劇演出季、上海交響樂團團廳音樂季等8個音樂舞蹈類演出季,京昆群英會等7個戲曲曲藝類主題演出季,傳統·當代——海派木偶戲演出季等6個親子類主題演出季。

落實改革要求優化創演新名額。按照《關于深化國有文藝院團改革的實施方案》要求,各院團對年度創作、演出任務名額進行了全面修訂。在尊重藝術規律和市場規律的前提下,各院團合理提高演出名額,面向市場、貼近觀衆,多創作多演出立得住、傳得開、留得下的上海原創舞台藝術作品。

對标亞洲演藝之都建設,各大國有院團将助力申城進一步做強演藝“碼頭”“源頭”,從舉辦大型演出滿足觀衆觀演需求、加快推進演藝大世界建設、助力五個新城發展等次元着手,建構更為科學系統的考評體系。根據新名額要求,未來18家市級國有文藝院團每年将至少完成各類演出8700場。(新民晚報記者 朱淵)