1984年上映的電影《莫紮特》是我許多朋友進入古典音樂世界的關鍵。影片從莫紮特的前任和競争對手薩列裡的角度回顧了莫紮特短暫而傳奇的一生,并穿插了這位才華橫溢的音樂家的交響曲,歌劇,鋼琴協奏曲和彌撒,以推進情節并設定适當的氛圍。電影中出現的《十三管樂器》雖然不是莫紮特最著名的作品,但尤其讓我記憶猶新。

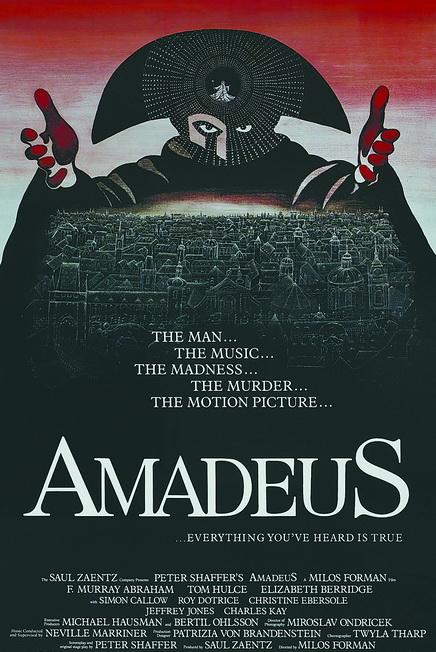

電影《莫紮特》海報

《莫紮特傳記》上映後引起轟動,次年獲得八項奧斯卡最佳影片和最佳導演獎。基于作曲家生活經曆的傳記電影往往是愛樂樂團之間的口碑,使不熟悉古典音樂的觀衆更難取悅,而捷克導演米洛斯·福爾曼顯然不滿足于為古典音樂迷或莫紮特的粉絲制作電影,他們希望它不僅是音樂,而且是反映人性之光的音樂。

這部電影回顧了音樂天才莫紮特的一生,并不完全是曆史性的。在電影中,作曲家薩列裡(Salieri)也以莫紮特的身份活躍在18世紀的維也納,成為最大的反猶主義者。他嫉妒莫紮特非凡的音樂天賦,又怨恨自己寫不出同樣精緻的旋律,一次又一次地陷害或折磨這位樸素的音樂天才:縮短莫紮特歌劇的周期,删除天才後代的作品,甚至假裝是莫紮特嚴厲的父親,不斷對生病的莫紮特造成無盡的精神折磨......雖然曆史上的薩列裡一點也不那麼惡毒(他當時在音樂界很有名,是維也納第一所音樂學院的院長,是貝多芬和舒伯特的老師),但導演将薩列裡和莫紮特貶低到截然相反的一面(一個邪惡,一個嚴峻的一天),以加強電影中的戲劇張力, 以及現在和生命世界的觀點。

标題的字面意思是"Amadeus",在意大利語中的意思是"上帝的親愛的"。薩列裡對莫紮特深惡痛絕,不僅在于他讨厭莫紮特的張揚外表和放蕩不羁,不僅因為莫紮特的作品總是受到所有人的喜愛,還因為他充分明白,莫紮特的才華不是來自大地,而是上帝的恩典,而是上帝為什麼選擇這樣一個不讨人喜歡、未經編輯、另類的角色"怪人"來繼承這個世俗的天賦呢?電影開場後不久,薩列裡抛出了這個問題,正是因為他不小心在"十三管樂器"的配樂中讀到了經典的單簧管與雙簧管。

創作于1780年至1781年間的《十三管樂器的小夜》是莫紮特二十五六歲時的作品。對于一般的作曲家來說,這個年齡還不成熟,而對于八歲就能夠寫交響曲的莫紮特來說,他已經是一個訓練有素的音樂家,容易駕馭各種風格,充分發揮不同樂器的性格,達到新的條件。這首七件套的小夜曲,又稱"大群音樂",是為雙簧片、單簧管、低音管、法國數字和低音小提琴而寫的,其中第三段單簧管和雙簧片之間的互動特别受歌迷們的歡迎,而且電影《薩列裡》單獨閱讀的樂譜已經不如動人的旋律。

"起初,它聽起來很平淡...突然,雙簧片演奏了一個高音,隻是一個長長的單調,漂浮在那裡,然後單簧管接管了旋律,并将其引入甜蜜和歡樂的境地。在電影中,薩列裡晚年仍然記得最初閱讀莫紮特作品時那種難以言喻的驚奇和情感。然後,鏡頭突然跳了起來,音樂被粗暴地打斷了,原來是年輕無知的莫紮特旁邊沒人拿走樂譜,自理和玩伴們笑着玩。在薩列裡眼中,莫紮特并不知道自己珍惜上帝的恩賜,他花了半輩子的心血來創作那個幼稚的孩子在他面前寫的旋律。他熱愛這種音樂,但讨厭這種音樂并不屬于他,比如愛恨愛的情緒貫穿了整部電影,也凸顯了人性的黑暗,複雜而微妙,難以了解。

莫紮特是個天才,薩列裡認為自己是"全天天賦的代表"。大多數天才都無法逃脫命運的曲折,但他們往往處于平靜之中。如果你願意,你是願意承受天才的掙紮和痛苦,還是甯願在平靜和安甯中度過一生?

(原标題:天才與平庸)

來源:北京日報

程序編輯: u010

版權聲明:文字版權歸新京報集團所有,未經許可不得轉載或改編。