1984年上映的电影《莫扎特》是我许多朋友进入古典音乐世界的关键。影片从莫扎特的前任和竞争对手萨列里的角度回顾了莫扎特短暂而传奇的一生,并穿插了这位才华横溢的音乐家的交响曲,歌剧,钢琴协奏曲和弥撒,以推进情节并设置适当的氛围。电影中出现的《十三管乐器》虽然不是莫扎特最著名的作品,但尤其让我记忆犹新。

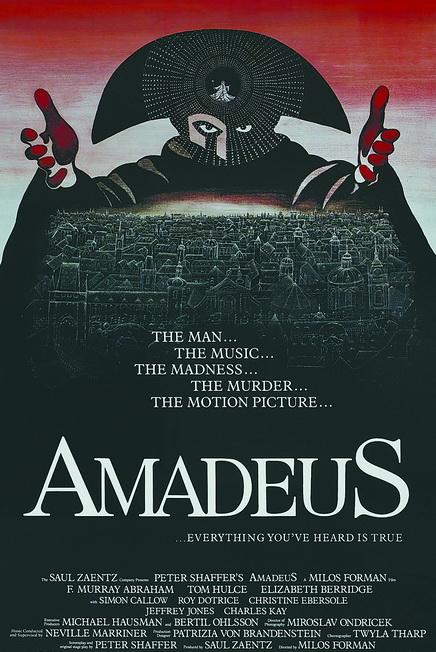

电影《莫扎特》海报

《莫扎特传记》上映后引起轰动,次年获得八项奥斯卡最佳影片和最佳导演奖。基于作曲家生活经历的传记电影往往是爱乐乐团之间的口碑,使不熟悉古典音乐的观众更难取悦,而捷克导演米洛斯·福尔曼显然不满足于为古典音乐迷或莫扎特的粉丝制作电影,他们希望它不仅是音乐,而且是反映人性之光的音乐。

这部电影回顾了音乐天才莫扎特的一生,并不完全是历史性的。在电影中,作曲家萨列里(Salieri)也以莫扎特的身份活跃在18世纪的维也纳,成为最大的反犹主义者。他嫉妒莫扎特非凡的音乐天赋,又怨恨自己写不出同样精致的旋律,一次又一次地陷害或折磨这位朴素的音乐天才:缩短莫扎特歌剧的周期,删除天才后代的作品,甚至假装是莫扎特严厉的父亲,不断对生病的莫扎特造成无尽的精神折磨......虽然历史上的萨列里一点也不那么恶毒(他当时在音乐界很有名,是维也纳第一所音乐学院的院长,是贝多芬和舒伯特的老师),但导演将萨列里和莫扎特贬低到截然相反的一面(一个邪恶,一个严峻的一天),以加强电影中的戏剧张力, 以及现在和生命世界的观点。

标题的字面意思是"Amadeus",在意大利语中的意思是"上帝的亲爱的"。萨列里对莫扎特深恶痛绝,不仅在于他讨厌莫扎特的张扬外表和放荡不羁,不仅因为莫扎特的作品总是受到所有人的喜爱,还因为他充分明白,莫扎特的才华不是来自大地,而是上帝的恩典,而是上帝为什么选择这样一个不讨人喜欢、未经编辑、另类的角色"怪人"来继承这个世俗的天赋呢?电影开场后不久,萨列里抛出了这个问题,正是因为他不小心在"十三管乐器"的配乐中读到了经典的单簧管与双簧管。

创作于1780年至1781年间的《十三管乐器的小夜》是莫扎特二十五六岁时的作品。对于一般的作曲家来说,这个年龄还不成熟,而对于八岁就能够写交响曲的莫扎特来说,他已经是一个训练有素的音乐家,容易驾驭各种风格,充分发挥不同乐器的性格,达到新的条件。这首七件套的小夜曲,又称"大群音乐",是为双簧片、单簧管、低音管、法国数字和低音小提琴而写的,其中第三段单簧管和双簧片之间的互动特别受歌迷们的欢迎,而且电影《萨列里》单独阅读的乐谱已经不如动人的旋律。

"起初,它听起来很平淡...突然,双簧片演奏了一个高音,只是一个长长的单调,漂浮在那里,然后单簧管接管了旋律,并将其引入甜蜜和欢乐的境地。在电影中,萨列里晚年仍然记得最初阅读莫扎特作品时那种难以言喻的惊奇和情感。然后,镜头突然跳了起来,音乐被粗暴地打断了,原来是年轻无知的莫扎特旁边没人拿走乐谱,自理和玩伴们笑着玩。在萨列里眼中,莫扎特并不知道自己珍惜上帝的恩赐,他花了半辈子的心血来创作那个幼稚的孩子在他面前写的旋律。他热爱这种音乐,但讨厌这种音乐并不属于他,比如爱恨爱的情绪贯穿了整部电影,也凸显了人性的黑暗,复杂而微妙,难以理解。

莫扎特是个天才,萨列里认为自己是"全天天赋的代表"。大多数天才都无法逃脱命运的曲折,但他们往往处于平静之中。如果你愿意,你是愿意承受天才的挣扎和痛苦,还是宁愿在平静和安宁中度过一生?

(原标题:天才与平庸)

来源:北京日报

进程编辑: u010

版权声明:文字版权归新京报集团所有,未经许可不得转载或改编。