宋代各州、縣之間都有官路相通,官路也稱官道;通驿傳的官路也稱驿路、驿道,通常大多數官路即是驿路,主幹線常稱為大驿路、大路。

最著名的大驿路,如“入川大路,自鳳州(今陝西風縣東北風州鎮)至利州(今四川廣元)、劍門關(今四川劍閣北),直入益州路”。通常自首都到各路(類似後代的省)首府,都有大驿路相通,以便于快速傳遞檔案。

驿路、官路兩側大多栽種行道樹,挖有排水溝渠,北宋末政和三年(1113年),又诏令:“遍于驿路及通州、縣官路兩畔,栽種杉、松、冬青、楊柳等木。”随後各地申報“共栽植到杉、松等木共三十三萬八千六百株,漸次長茂,已置藉拘管”。

并依照官有山林法令管理,未經政府準許“辄采伐者,杖八十”。告發私自砍伐行道樹者,可以獲得二十貫錢(相當于二兩、約60多克黃金)的獎勵。

北宋政府最晚從大中祥符五年(1012年)起,在河北“沿邊官路左右及時栽種榆柳”。以後不斷要求各地栽種行道樹,但直到北宋晚期才有嚴懲盜伐行道樹的法令。

宋代在驿路、官路旁,每隔十或五裡設有“堠子”,即裡程碑,因而各州、府之間及到首都的距離都有較準确的記載(參見《元豐九域志》)。

宋代沿驿路每隔四十裡左右設驿站(水路視一日航程設驿站)一所,兩所驿站之間的路程稱為一驿程,或一驿、一程。由于地理環境的關系,有時一驿程為五六十裡;極少數達七十裡,通常則在其間增設一所驿站。

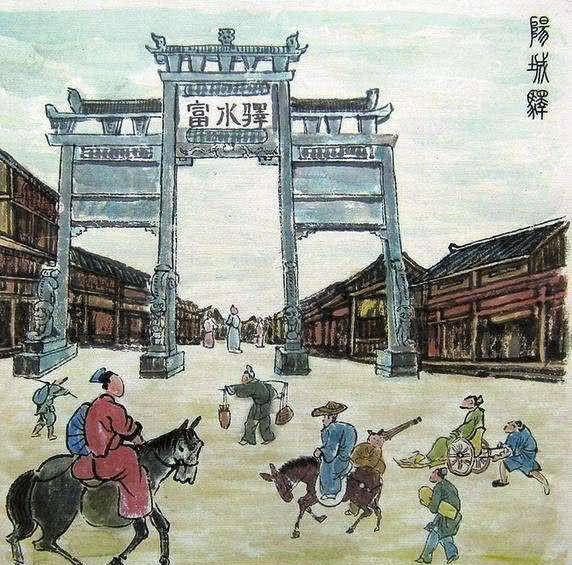

各府、州、縣城的驿站,常稱為驿館;鄉村驿站通常設在鎮市上,隻有極少數設在荒僻地點。驿站建有館舍,以供赴任、離任官員住宿,路、府、州長官在轄區内“行部”(視察),也住在驿站内。

如南宋著名詩人楊萬裡于紹熙元年(1190年)任江南東路轉運副使,次年八月南下“行部”,第一天即住秣陵驿(今江蘇南京秣陵關),次日宿烏山(今江蘇溧水西北),第三天“發烏山入溧水縣(城内)中山驿”,即是一例。

“綱運”的押綱官兵、差出的官吏軍卒,也可憑“驿券”住驿站,先到者入住,但通常低官要讓後到的高官,尤其是直系高官。北宋時北方官員多乘“遞馬”赴任、“行部”,南方官員水行乘船,陸行乘“檐子”,南宋時乘轎子,楊萬裡“行部”時,“人報官來争出看,牛逢轎過忽然驚”,說明鄉村中轎子還不多見。

驿站還允許“品官之家,及未入官人若校尉,雖不請(驿)券,并聽入宋代“驿站”不備馬匹,官員們憑“走馬頭子”乘騎“驿馬”,實際是乘騎“馬遞鋪”的“遞馬”。

驿站隻是提供食宿服務的“官旅”,隻供官員及其家屬居住,這裡的“未入官人”是指九品以下,“校尉”即是無品的低級武官,“進義校尉”以下至“守缺進勇副尉”八階,仍屬于官員。