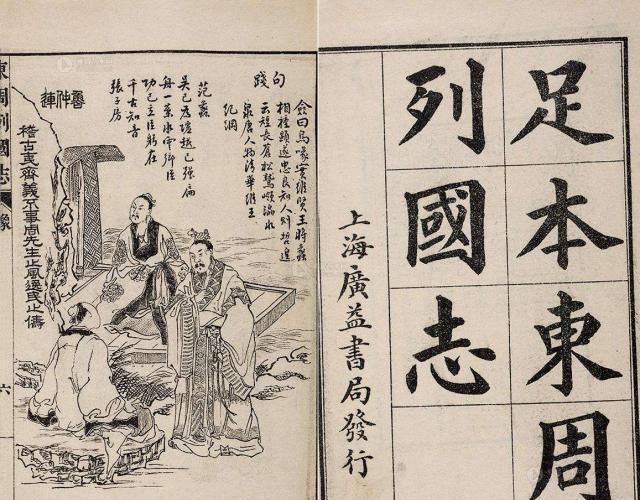

曆史上能被稱為奇才的人不多。比較有趣的是,舉凡遇到紛争亂世,就會出現很多人才,比如春秋戰國,比如魏晉南北朝,比如五代十國,如此等等,各種文臣武将皆有很多,但其間能有奇才之說的不多。在《東周列國志》中,有三個人被稱為奇才,分别是管仲、商鞅和範睢。

所謂“天降大任于斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,是以動心忍性,曾益其所不能”,管仲、商鞅和範睢三人的人生道路,也不算很是順利。所謂奇才,也不是一朝一夕練成的,他們都各有悲慘遭遇,嚴重者身遭殘疾,還險些丢掉性命。

任何奇才若是隐于鄉間,則往往難于被發現,春秋戰國時代還沒有所謂的“東南捷徑”之說,很多人推崇的是非此即彼之說,即有周遊列國的儒家、法家、縱橫家,也有隐于世外的道家和陰陽家,他們雖有各自的學說和觀點,但隻有儒家和縱橫家等派系,才會主動的遊走于江湖與朝堂之間,其餘的派系大多偏居一隅著書立說,比如老子、莊子。

而被稱為奇才的,則往往出自儒法縱橫,若論管仲、商鞅和範睢,則更傾向于法家。他們這些法家子弟們,往往是以求得高堂權力為人生終極目标的,是以便常常行走于朝堂之間。在沒有成為君王身邊的權臣之時,他們就隻是朝堂權臣們的門客,或者掌握着不大不小的權力,無法在更大的空間施展自己的才華,是以他們便有朝三暮四之舉。

管仲曾與鮑叔牙經營商貿,隻是管仲似乎并不太擅長做生意,雖是懂得商業之原則和道理,卻難于與市井之人相交,生意也做得不算太好。後來管仲又去從軍入伍,但更多時候卻又在當逃兵,這就讓管仲的人生充滿了絕望感。尤其是後來管仲輔佐公子糾流落魯國,希望借助魯國力量幫助公子糾歸國即位,結果卻最終被公子小白搶了先,這幾乎要把管仲至于絕地。

齊國的鮑叔牙,魯國的施伯,皆認為管仲為奇才,服務齊國則齊強,服務魯國則魯強。是以當管仲要回歸齊國之時,施伯大力建議要魯莊公殺掉管仲,不能讓管仲順利回到齊國。若是當時魯莊公聽了施伯的話,齊國的這個奇才管仲恐怕就不能施展自我才華了。

再來看商鞅,當年商鞅沒有到秦國的時候,隻不過是魏國權臣公叔痤的門客,跟随公叔痤到處征戰,還沒有完全顯現出其過人的才華。但可能商鞅對公叔痤還是相當尊重的,所謂在其位謀其職,商鞅應該還是盡心盡力輔佐公叔痤的,恐怕也是為公叔痤提供了很多有用的政策,是以公叔痤很是重視商鞅,是“薦為中庶子,每有大事,必與計議。”

若為如此,商鞅也不過就是魏國權臣門客,或是為中國曆史留下些成語故事,可是要在秦國推行變法大計,改變整個春秋戰國的走向,這個事情就是不太可能的了。公叔痤病重之時,本有舉薦商鞅之心,公叔痤為魏惠王舉薦說:“中庶子衛鞅,其年雖少,實當世之奇才也,君舉國而聽之,勝痤十倍矣。”奈何魏惠王以為公叔痤是病重昏聩,居然沒有重用商鞅,更沒有聽從公叔痤的建議“不用則殺之”,縱容商鞅逃到了秦國。這即給魏國留了大禍患。

再來說範睢。範睢的遭遇比之前兩位,則要更慘得多。範睢在魏國之時,也隻是中大夫須賈門客,而中大夫須賈又不過是權臣魏齊的輔臣,但魏齊和須賈皆為小氣之人,還不像鮑叔牙、公叔痤等,懂得知人識面,懂得輔佐君王,這兩個人認為範睢在齊國受到齊國君主的賞賜,多半是範睢出賣了魏國的國情軍情,就誣陷範睢通敵賣國。這就是欲加之罪何患無辭了,其實齊國人隻是賞識範睢的才華,希望留得範睢在齊國而已。

範睢在宴席之上,則被大罵為“賣國賊”,打了一百棍,打得皮開肉裂,又遭鞭笞亂下,血流滿面之時,範睢依然滿口喊冤,最後打得斷脅折齒,身無完膚,還被丢到了茅坑之中,被宴席之上衆賓客便溺其上,幾乎可說是要慘死在茅坑之中。幸而守卒同情範睢,幫助範睢逃歸家中,其後又在兄弟之幫助下,才逃到了秦國去。範睢之遭遇,可謂是奇才中最慘的那一位了。