根據中國古籍著作《集韻》·平聲·魂韻:“瘟,疫也。”,而唐代作家柳宗元于《永州龍興寺息壤記行文》:“南方多疫,勞者先死。”,至于瘟疫一詞乃自古沿用至今,最早運用此字的著作,可能為《抱樸子》·内篇·微旨:“經瘟疫則不畏,遇急難則隐形。”

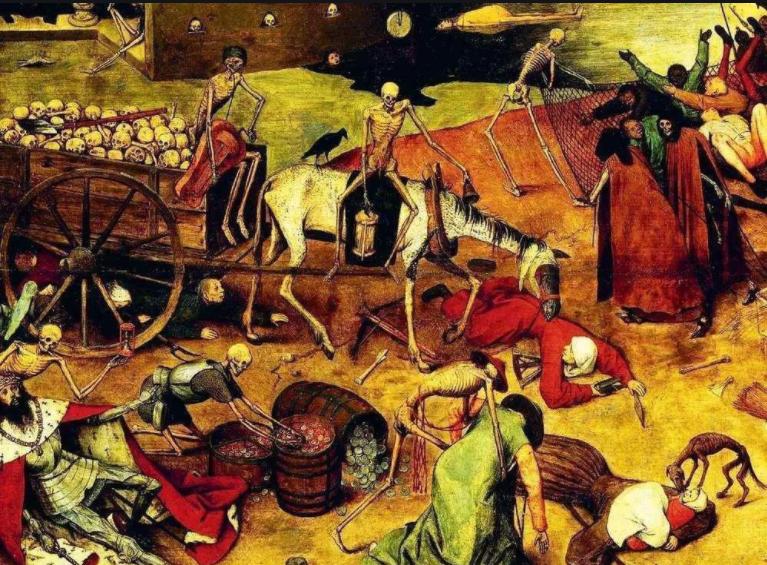

曆史上曾出現過多次瘟疫,許多都與動物有關,諸如流行性感冒、肺結核、鼠疫、肺炎等,而疾病大流行除了可造成死亡、摧毀城市、政治、國家、瓦解文明,甚至可以殲滅族群、物種。

影響人類曆史程序的五次瘟疫大流行,其中一次就發生在了中國。

公元1350年左右,一場據信源自蒙古的鼠疫席卷歐洲,奪走了數千萬人的生命,歐洲人口減少了三分之一。那場瘟疫也被叫做黑死病。曆史學家認為,經過鼠疫的腥風血雨,歐洲不少封建國家從滿目瘡痍中重生,開始向現代社會、商業經濟方向邁進,為日後西歐崛起和稱霸世界做了鋪墊,甚至有觀點認為這場鼠疫催生了當代西方文明。因為大量青壯年死于鼠疫,農村勞動力銳減,封建領主莊園佃農和農奴奇缺,動搖了封建佃農制的根基。勞動力供不應求,人工昂貴,直接推動了工具改良和技術創新。還有史學家認為西歐航海、探險和帝國主義的興起也部分歸因于這場鼠疫。

15世紀末美洲成為歐洲的殖民地,這段曆史無比血腥,除了死于槍炮屠刀,還有大量美洲原住民死于歐洲殖民者帶去的各種緻命疫疾,主要是天花,還有麻疹、流感、鼠疫、瘧疾、白喉、斑疹傷寒和霍亂。死的人之多,連氣候都受到影響。歐洲在美洲的殖民擴張的百年期間,美洲人口從6千萬減少到500萬 - 600萬。人口銳減,農耕減少,大量農田回歸荒地或森林草原等自然生态,導緻大氣中二氧化碳減少,世界上很多地區氣溫下降,地球進入了一個"小冰川紀"。

1641年,中國北方出現瘟疫,部分地區人口減少了20%到40%。明朝末年京都有近60%左右的人死于鼠疫。禍不單行,瘟疫襲來時,正值華北地區鬧旱災和蝗蟲災,農田顆粒無收。屍橫遍野。明末的瘟疫很可能包括鼠疫和瘧疾,病毒有可能是北方清軍入侵時帶進關内的。這或許可以解釋為什麼入關的清軍安然無恙。不過,明朝末年盛世不再,朝廷貪腐嚴重,大廈将傾,清軍虎視眈眈,饑荒和瘟疫隻不過為滿清滅明助了一把力。一場大瘟疫宣告大明王朝的終結。

18世紀末,法屬殖民地連續爆發反抗法國殖民統治的黑奴反叛,1801年雙方言和,反叛領袖杜桑 盧維杜爾成為海地共和國首腦。但宗主國政局乾坤颠倒,拿破侖稱帝,随後決定出兵海地鎮壓反叛,奪回殖民統治大權。數萬法軍登陸海地,在戰場上所向披靡。這時,黃熱病開始在島上法國人之間流行。法軍官兵、殖民當局官員、醫生和水手共5萬人死于這種傳染病。最後逃回法國的幸存者隻有3千人。在海地被瘟疫擊敗後,拿破侖不但放棄了海地,還放棄了在北美大陸的殖民野心。

19世紀非洲爆發了一場牛瘟疫情。牛瘟病毒在1888 - 1897年間殺死了非洲90%的牛,疫情最嚴重的地區包括非洲之角、西非和西南非洲。牛瘟直接導緻饑荒、社會秩序崩潰、群眾流離失所。以農耕為主的地區也未能幸免牛瘟,因為許多地方依賴耕牛犁地。這時,歐洲國家乘虛而入,在非洲大片地區建立殖民統治。結果加速了歐洲在非洲擴大殖民統治的程序。至此,從1870年代10%的非洲屬于歐洲殖民地,1900年隻有10%不屬于歐洲殖民地。