來源:鈞正平工作室·解放軍新聞傳播中心融媒體

作者:放聲

1949年4月21日,面對蜷縮于卧虎山上的敵軍,199師師長李水清陷入了猶豫——是否提前發起總攻?

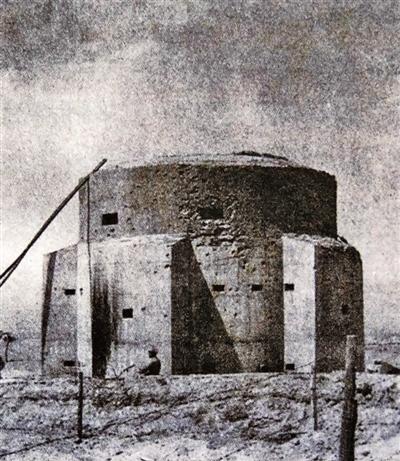

他的遲疑不無道理。“山西王”閻錫山費盡心思打造的卧虎山要塞地勢險要,碉堡林立,防禦工事完備,被其吹噓為“要塞之首”、“攻不破的陣地”。我軍前敵委員會考慮到強攻卧虎山必然會造成巨大傷亡,是以制定了圍而不打、先攻太原的作戰方案。而李水清帶領的199師承擔的任務,正是對卧虎山進行壓縮包圍。

卧虎山2号指揮碉

199師包圍卧虎山後,為了争取戰争主動權,師長李水清試探性地派出了一個排。沒想到這個排居然兵不血刃地占領了一個山頭,還搗毀了敵人的一個師部,俘虜了一個師長、一個副師長。敵人完全沒有想到我軍行動如此迅速,還在蒙頭大睡。經過對戰場形勢的認真分析和權衡,李水清等人認為卧虎山要塞絕非固若金湯,而是外強中幹的“紙老虎”。

戰機稍縱即逝。是當機立斷,迅速投入兵力縱深攻擊?還是圍而不打,遵從前敵委員會先前的作戰方案?

戰場無小事。對于前敵委員會定下的方案,沒有特殊情況是不能更改的。李水清當然也清楚如果違反了方案,打得不好,勢必要為自己的決策負責。他向兵團司令員楊成武報告自己已經做了最壞的打算,就算拿不下卧虎山,但至少有把握占領西區,為後續奪取整個要塞赢得主動。

事實證明,李水清的當機立斷是正确的。短短十幾個小時後,閻錫山叫嚣“三個軍一個月也攻不下的要塞”被解放軍“虎口拔牙”。前敵委員會戰後對199師這樣通令表彰:“戰術指揮上可說是主動、積極、機動、靈活,抓緊戰機不失機宜之範例。”

楊成武連聲稱贊:“這個仗打得好!這個戰機抓得好!”多年後,他在回憶錄中仍對這場戰鬥念念不忘:“積極的相機而行可不是一個簡單的事,這需要氣魄,需要膽略,需要敢于承擔責任的勇氣”、“在瞬息萬變的戰場上,有利戰機稍縱即逝,不允許任何猶豫、拖延。放掉這樣的機會,對個人不會帶來什麼不好,但卻會為革命帶來很大的損失”。

戰争的主動權因敢于擔當而赢得,曆史的主動權也會因毫無擔當、推诿甩鍋而喪失。

我黨特工郭汝瑰回憶起國民黨進階将領的僵硬呆闆、毫無擔當時連連搖頭:由于當時通信不發達,戰場情況千變萬化,蔣介石雖是根據前方的報告作訓示,下達指令,可是指令下來,情況已經發生變化,而軍師長因怕軍法審判,有時明知蔣介石的指令有錯也去執行。相反,我軍将領陳赓接到“率四縱四師回師陝北”的指令時,不是無原則地執行,而是着眼大局,向中央直言“調我西渡黃河,不夠英明”,獻上“南渡黃河,再給敵人胸口插上一把刀的建議”。兩種做派孰優孰劣,得到了曆史的驗證。

執行任務時消極被動、不擔當不作為,可是一到危急關頭,國軍将領又會變得極其“靈活變通”,為保留實力選擇對友軍見死不救,甚至丢下部隊,臨陣脫逃。國民黨第五軍軍長邱清泉可以坐視第七十五師被圍困消滅,到了淮海戰役時,當黃百韬的部隊即将被我軍擊潰向其求援時,他繼續故伎重演,按兵不動,逼得蔣介石直呼“軍事前途之慘暗淡乎”;遼沈戰役期間,東北剿總司令衛立煌等國軍進階将領肩負防守職責卻先後逃離,“總是先部下而退,置部下的生死存亡而不顧”,引得士兵怨聲四起,部隊自行潰散。

遼沈戰役

蔣介石曾把國軍将領群體的不擔當、不作為總結為八點:“第一是本位主義。隻知有己,不知有人。平時相處則互相磨擦,互相攻讦,在戰場上則不能協同一緻,互相合作。第二是包辦主義。一切事情不論自己是否可以勝任,先就包攬下來,不許人家過問,其結果使得彼此争權奪利,而業務則廢弛洩沓。第三是消極被動,推诿責任。凡事都要上級來推動,而不能認清職責,自主自動。第四在辦事的時候,不能分别輕重緩急,不經過研究考慮,大而無當,粗制濫造。第五是含糊籠統,不求正确,尤其是對于時間、地點和數字,始終沒有正确的觀念。第六是因循苟且,得過且過。第七是遲疑猶豫,徘徊卻顧。第八是主觀自大,故步自封。”

電影《決戰之後》藝術化再現了國民黨進階将領讨論戰敗教訓的諷刺場景,被網友戲稱為“挂科學渣對答案現場”。可哪怕如此,他們依舊在推卸責任,有人“自信”地講出:“七兵團碾莊被殲,與我何幹?”曆史也正如一名國民黨将領複盤後所感慨的那樣:“黨國不亡,沒有天理啊!”

常懷遠慮,居安思危。不作為、不擔當看似是态度問題,實則是政治問題和黨性問題,是形式主義和官僚主義的具體展現。早在延安時期,毛澤東同志就為黨内的官僚主義者畫了一幅惟妙惟肖的肖像,将他們形容為“一聲不響,二目無光,三餐不食,四肢無力,五官不正,六親無靠,七竅不通,八面威風,久坐不動,十分無用”,号召全黨上下改掉這個壞毛病。

如今我們處于和平建設發展時期,雖然少了革命鬥争的血與火,卻在思想戰線多了刀和劍。實踐表明,黨員幹部不作為不擔當,很容易使一些事件存在的非公共性風險擴大為公共性風險、非政治性風險蔓延為政治性風險。蔣介石總結的八項缺點應是每個政黨的前車之鑒,不可不察。

最是擔當見風骨,最是擔當能掌握曆史主動權。目前,世界百年未有之大變局和新冠肺炎疫情全球大流行交織影響,外部環境更趨複雜嚴峻,國内經濟社會發展各項任務仍繁重艱巨。這就要求黨員幹部敢于擔當作為,積極主動,遇到困難不回避,面對責任不推诿,而不是做墨守成規、思想僵化、推诿塞責的“泥菩薩”。

習主席曾強調:“幹事擔事,是幹部的職責所在,也是價值所在。黨把幹部放在各個崗位上是要大家擔當幹事,而不是做官享福。改革發展穩定工作那麼多,要做好工作都要擔當作為。擔當和作為是一體的,不作為就是不擔當,有作為就要有擔當。做事總是有風險的。正因為有風險,才需要擔當。凡是有利于黨和人民的事,我們就要事不避難、義不逃責,大膽地幹、堅決地幹。”如何回答好中國之問、世界之問、人民之問、時代之問,赢得曆史主動權,托舉黨和人民的事業沿着正确的方向繼續前進?相信每名黨員幹部心中自有一份答案。

(鈞正平工作室·解放軍新聞傳播中心融媒體出品)