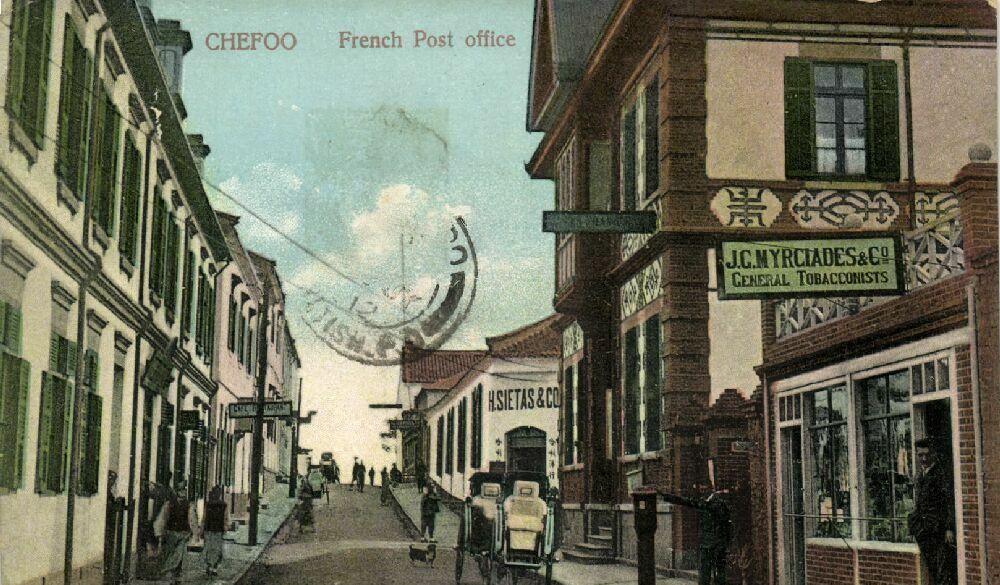

煙台老街景

山東省煙台市卡巴特街老街上,餐廳酒吧人滿為患

煙台1861年開業後,經濟發展,人口增長,商業發展,餐館和酒館都在增加,餐飲業到清朝末期已經非常繁榮,從民國之初到20世紀20年代和30年代更加繁榮。

<h1>名人開名店</h1>

從1912年到1937年,在盧溝橋事件之前,煙台的烹饪業正處于巅峰時期。公樓、東坡樓、魯明園、松竹樓、大羅田、群英樓、千葉一樓盤餐廳、渤海盤餐廳、中興大廈等餐廳最為知名;這些餐廳大多集中在建德街,太平街,廣東街和丹桂劇院的Theolin街。

據1935年6月統計,煙台有大小餐館283家,小酒館53家。酒店資金充裕,管理規範,服務周到,每一位都有一道不錯的手菜(又稱門面菜)名廚。而名人開的是大餐廳,也是生意火爆的。東坡樓酒店的股東是煙台名人張偉仁,他當時隻是楚人,民國初期在建德街投資開設東坡樓。聘請一位懂得管理和管理的經理,本身就是廚師陳恒茹當經理,還聘請了擅長大堂管理的張寶壽和賈寶山來做這項工作。東坡大廈烹饪以紅燒為主。陳恒儒的名菜有紅燒海參、五絲、雞片等。

特别是雞片是東坡屋的名菜之一。要做這道菜,必須選擇雞肉末,去掉楣闆,切成雞肉片,然後切成近半厘米見方的雞片,撒上青豆澱粉,然後用木頭将雞肉片打成兩厘米見方的薄片,再加入各種調味料制成。雞片的關鍵是均勻地使用武力,不要斷裂。厚而中,太厚而不合時宜,太薄而易碎。這道菜是白色和明亮,柔軟和光滑,鹹和美味,永遠回味。

大羅田也是煙台一家廣為人知的餐廳。股東是煙草商會前會長崔玉生和日本僞時代後期商會會長于子民。兩位經理分别是張雍和林淑軒,當時主廚曲紅玉、王松齡,主廚是鐘玉麗和趙錫慶。大洛田的菜肴有炸八塊、炸雞、魚片、蝦片、蒸嘎魚、雞毛擋闆和雞毛魚翅。

本地或頂級名人,曾在大洛田吃過飯,如馮玉祥、張宗昌、韓福軒、劉振年、煙台特區專員張斌晨、中央美術館館長張志江等,都是大洛天的嘉賓,有的是常客。

據說,除了熱菜,煙熏菜的工藝也是獨一無二的。不僅熏魚、培根,還有熏蝦、熏雞、煙頭肉、煙熏豬肝等。大洛天曾經散布過兩種抽煙的方法,一種是在鍋爐的頂部,做一個和鍋爐大小基本一樣的鐵鑷子,把熏魚或肉代碼放在鐵鑷子上然後扣上鐵鍋,用松木和松塔點燃爐子(煙台人習慣叫"松散籠子"), 撒上少量的黑糖,使熏魚着色和調味,具有燒焦的黃油的明亮外觀。據說這項技術是從北京飯店學到的。

還有一種抽煙的方法,就是大羅田廚師林淑軒經常用的。在烤箱中加熱,将小米放入鐵鍋中,加入紅糖進行油炸,熏制,将鐵鑷子放入鍋中,将熏制食品的代碼放在鍋上,5~10分鐘後,熏入鍋中。春天種的最好的小米是把米飯脫下泡菜,因為春籽小米是油膩的,熏出來的魚,肉味濃郁,色澤鮮豔,口感很好。

為了吸引顧客,大洛天相當 high.Com,老煙台有很多好平劇,大洛田受邀在煙台拉了二十多年的胡琴鋼琴大師翟本壽先生,特意為幾位有錢的顧客彈鋼琴,助酒。雖然他是大洛天的居民,但他也在《東海日報》的廣告中說,其他餐廳也可以邀請他表演,"随叫随到,風雨交加"。每拉一段,收取一角的本國貨币。有一段時間,這種做法成為餐館的潮流。

<h1>名店裡有個故事</h1>

老煙台餐廳,名廚們菜量很多,競争也很激烈,如果一旦跟名人一起,吃飯出來的故事來了,就會成為店裡的金招牌。

張宇公司拍攝于1920年左右

過去,煙台大街上流傳着一個故事,說那是1927年秋天,張宗昌到煙台考察,去參觀張裕公司,看到高樓上挂着孫中山先生的題詞"重春",也想效仿。張宗昌不傳遞文字墨水,讓書記想字,好半天也沒好想,張宗昌說:算得真辛苦,我們老張是兵,還題了四個字,"醉醉睡在沙場上"。護衛隻笑着鼓掌,敢多說。

張宗昌對自己感覺良好,見中午,一興起,提出要見民情,自謀食堂。總經理張宇趕緊派人帶着最好的白蘭地,一起步行到廣東大街。我走進了一家叫千發樓的餐廳。掌櫃和夥計們聽說張大帥開車走了過來,驚慌失措,害怕等窮人,低下了頭。這座不起眼的發樓在清朝末年開業,師傅叫于偉,有個綽号叫大辮子,在這十幾年的棕榈爐裡,油炸、滑倒、爆裂、炒、蒸、扒手,各種精通,在煙台也很有名。張宗昌親自點了一條爛魚片。

張宗昌是著名的酒肉将軍

張宗昌是著名的酒肉将軍,吃得比較廣泛,這道菜要讓他滿意,就不容易了。在大辮子不敢放慢腳步,這樣就出門看了功夫。他會把切成牙切成牙的魚肉去骨切成一塊,将澱粉、蛋清混合,和魚片混合均勻,把油炸勺子裡面溫熱的油拖過來。關鍵是要使酒浸泡好,然後将酒和勺子高湯一起煮沸,加入姜汁、鹽、糖等配料,魚片、濕澱粉,淋上麻油,使湯汁亮麗,舀入底部的木耳盤。桌後,衆人看,魚片白,木耳黑,湯晶瑩剔透,像雪花缭繞的苔藓,優雅。

大家稱贊張宗昌第一嘗,魚片軟滑,到口就融化了,香味到它的魚腥很美味,張宗昌贊不絕口,馬上又點了一盤。他啜飲白蘭地,三下五除二,然後吃起來,然後想要一盤又一盤,最後不停地,滿桌八個人一口氣吃了十一盤。張吃得開心,詩意,随口說了幾句話:"喝張羽的白蘭地,吃小樓的壞魚。今天,老張我很開心,醉醺醺地睡在沙場大老公。"這張張大帥,把'醉沙場'的銘文用在這裡!

晚飯後吩咐結賬,據說張宗昌吃餐廳可以說結賬,這從來都不是這樣,并獎勵爐頭在大辮子十元海洋裡。謙遜的頭發建築棕榈櫃很用心,第二天用紅紙張宗昌的詩歌和獎勵物,寫成一個标志,在門前創作,一個時間,客人英門,每個訪客一定要指着"張大帥魚"。從那時起,邋遢的魚片就成了謙遜屋的第一道招牌菜。

煙台老街上有許多西餐廳,其中最著名的是千葉一樓的番禺餐廳和渤海盤餐廳。千葉餐廳的一樓于1933年4月18日在舊的電報局街(現建德街)開業,當時電話号碼是83。股東為煙台新生祥銀櫃王明志、經理張慧辰、主廚孫勝權、趙希佐。渤海盤餐廳,位于順泰街,1934年5月18日開業,經理名叫曲香府。

除了這兩家大餐廳,還有一些小西餐廳。這些餐廳大多是為居住在煙台的外國人,以及每年來煙台休息的美國士兵,以及想要改變口味的進階人士和富人。

通常先放在沙拉冷盤上,與蕃茄,酸黃瓜,紅腸混合。另一種湯,卷心菜湯,玉米湯或牛尾湯。還有幾道大菜,炸牛排,炸豬排,烤魚,烤雞,咖喱雞飯。最後,一杯甜菜,布丁,水果和一杯咖啡。早餐還有牛奶、黃油、面包、炸薯條、烤腸、煎雞蛋等。

西餐廳也可以做魯菜,都适合外人的口味,生意也相當旺盛。這兩家著名的西餐廳在日本鬼魂入侵煙台後全部倒閉。許多著名的大洛天、古洞餐廳等也紛紛倒閉。能堅持餐廳經營也慘淡,規模縮小,利潤銷售微薄,并改變經營方式,開始推出套餐餐。例如,太平西街的太平泉酒店廣告:"每套一碗米粉,兩碗幹米三元。醬肉一盤,福山面條兩碗,白幹兩三元。炸肉一盤,一碗三元食物。"

據日本時期介紹,煙台居民供應有限的白面條,每戶每月隻有幾斤,家裡基本上都是高粱面、玉米面和雜交面條。即使餐廳降低身體部位,普通人也沒有錢下餐廳,吃足夠的食物是很困難的。

<h1>小酒館裡有味道</h1>

"在1920年代和1930年代,煙台有五個人以上:更多的盲人,街上的算命先生,更多的狗,更多的馬店,許多理發店,許多小餐館和食品攤位,"屈冬玉在《煙台的老物語》一文中回憶道。煙台大街上有許多小餐館,專營意大利面,如一絲不苟、美春等包子店、三一園、三義餃子館、同義禹館、通順面館等。有餐廳餐廳如三盛園、東發園、另一村、太和亭,真不通、光河州、四和泉、東萊星、甚至合成、同發洞等十幾家,雖然不能做大型宴會,但菜品相當美味,非常有名,價格也很便宜。

普通人有重要客人前來,來這樣一家叫"四菜兩壺酒"的餐廳,吃餃子或吃面條。一道點菜不會上岸人參、鮑魚、蝦,四菜一般點"炸肉絲、魚片、南炒丸、油炸混合",半片銀不能用,三五個人喝淡,吃得舒服。這種餐廳也是食客的大門。

煙台海邊,海鮮豐富,大小餐廳,自然都是好烹饪海鮮,注意什麼海鮮用什麼菜:黃魚配雪菜,劍魚配青蒿素,嘎吉魚配茴香,海獺配卷心菜,鲭魚配茄子,鲭魚配大蒜,鲭魚配大蒜,鲭魚配韭菜,風味獨特, 吃很多食物,蛤蜊配菠菜,榛子配黃瓜,海牡蛎配豆腐,蛤蜊配辣椒,蝦皮配蘿蔔,蝦醬配豆腐,螃蟹配姜汁紫醋......這些搭配已經流傳到現在,你随便問街上的一位家庭主婦,大概可以說頭是道,就成了常識。

煙台人都是好酒,好喝。在20世紀20年代和30年代,煙台已經有了幾個大大小小的鍋。最有名的是三個人,一個紅裡炊具,西邊的北路;第二台東來炊具,以前在城市東門外,于1925年左右搬到煙台路辦公室南(現在的城市首府街道);第三台東炊具于1933年7月開業,位于街道西側(現為西街)。這些烹饪鍋以高粱為原料,特制白幹酒(老燒酒),還用青豆等釀造"石國功、五加皮、異色酒和玫瑰、陳香蕉露"等飲料。

價格也相當公道,老燒酒一角七分錢一斤,彩酒一角五分之三一斤。當時,實行每斤162個制,五個銅闆可以喝兩兩個舊燒,大部分人都能喝得起。這樣的小酒館很多,主要賣葡萄酒,而不是熱炒菜。有黃酒,也有賣白幹酒(老燒),既賣日常雜貨。

這樣的酒館錢不多,先買了信用額度,賣完再結賬。小酒館大多在大街小巷開門,一個棕榈櫃雇了一個小夥子,還有夫妻店,前面店後房。大部分是十幾平方米的挨家挨戶的房間,擺上兩三張八仙女桌,擺上幾張彈簧。櫃台上放着幾個裝滿葡萄酒的小陶瓷罐,旁邊是一個木制或瓷器方盤,裡面有許多陶瓷酒杯和熱葡萄酒的錫罐,還有一個用來賣酒的酒桌,一兩磅,兩兩磅或半磅。葡萄酒也有木材或錫。

菜肴很簡單,如松蛋、鹽漬鴨蛋、五香花生米、香腸、冬季肉凍,還有花生米和大豆配鹽、洋蔥、生姜等大份料一起煮熟,小盤子賣給顧客,還有一道好菜下酒。

顧客一碰到兩杯酒,就到了一盤酒,慢慢品嘗。還有自帶的菜品,在外面買一些肉、羊、牛、驢、炒花生,帶到酒館喝半斤八二,棕榈櫃也會很好客,永遠不要慢客人的腳步。還有喝"脖子酒",進門打兩兩下,脖子下肚,拉出腿去,來來匆匆去。

自制黃酒店也很多,比較有名的是天生、中泉、三星、鶴盛、永盛、玉泉、德勝、曾順舉等。民國時期要釀造黃酒,原料需要鑷子,用榛子碾磨出來的大黃米523斤,可以釀造黃酒120斤,待售時,用特制的錫鍋,半斤"單"錫鍋可以盛放240斤"煜"(壺)多一點,用一斤"雙"錫壺最多可以盛放130個鍋。如果超過這個數字,釀造出黃酒,口感不濃膩不純。酒莊都是看品質比天亮,不敢填滿,這樣才能經營幾十年,甚至幾代人都在從事這項業務。

煙台老酒館的場景

<h1>攤位都是勤勞的人</h1>

那時候有很多大排檔,那就是窮人的市場。小舞台,丹桂街,城東門外海防營都有,尤其是福建廳門前,有一個小廣場叫玉蘭威爾街(後來改成燕街),廣場周圍有許多小餐館,一家一家,賣切片、熱菜、煎餅、饅頭、粥、便宜的菜肴。

在丹桂街、玉蘭俱樂部街,有十幾頭牛、驢、羊和開的老湯鍋,多在西南河兩岸,多達20多頭。一年四季,每一個大鍋都蒸騰着,香味在飄蕩。

在20世紀20年代和30年代,煙台街做了很多工作。由于外來人口數量的增加,這些食品價格低廉,而且油水,冬季寒冷,夏季饑餓,适合勤勞的人,人們也喜歡吃。

街頭小吃攤

煙台被畜牧資源豐富的農村地區所環繞。另一個重要的資源是1928年至1937年在菲律賓的美國太平洋艦隊,該艦隊在夏季度過了一個夏天,并在9月離開了。每年,少一打的軍艦,30多人,34000名水兵,在煙台要住四五個月。他們的飲食主要由煙台地方提供。特别是美軍士兵無法分的牛肉,屠宰除去五頭髒兮兮的整網牛,由采購人員雇傭大飛蛾運往各軍艦。

美國水手隻吃牛肉和牛排,每天兩三千塊,其餘的生牛肉骨頭和牛都放養。買房做是中國人,了解當地市場,然後看到商機。他們把這些東西在清晨用幾十塊裝運到碼頭,批發給開牛和老湯鍋攤主,内部人士說去批發叫"抓船"。是以,當時煙台街開皮具店,做皮具生意也很多,因為牛皮癬。

來到稻米市場攤位吃喝牛羊湯,大多是辛苦勞作,有自來車、地車、推車,有煤工,碼頭閑置,趕大車,搖搖,進城農民。花三個銅買一片,到老湯鍋前再花四個銅買一些牛羊,給一大碗老湯,湯可以加飲料,再放香菜或洋蔥,加鹽加一些醋,也可以吃一頓飽飯。辛苦工作每天能賺到300,對他們來說,這是最便宜的好餐。

溫/蔣振友

原名《煙台晚報-煙台街》