前清道光二十年,即公元1840年,

随着第一次鴉片戰争的打響

,中國由在清王朝統治下的傳統封建帝國,漸漸轉變為半封建半殖民地社會性質的國家。自此乃至1912年清朝覆滅民國伊始,這長達七十二年間的晚清時期,

近代中國稱得上是風雲際會

,龍争虎鬥,偌大的華夏大地迎來了一個陰謀陽謀與戰争變革交織在一起的動蕩時代;無數英才豪傑紛紛湧現,枭雄英雄更是比比皆是。

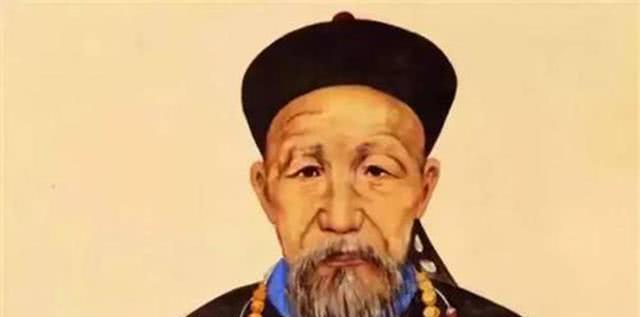

曾國藩,晚清名臣,曆任兩江、直隸總督、武英殿大學士,封一等毅勇侯,谥号“文正”,後世稱“曾文正”。

他是近代著名理學家、政治家、書法家、文學家;

這個奇偉的晚清重臣在近代中國史上留下了濃墨重彩的一筆,其影響力,時至今日,仍在文學領域熠熠生輝。

作為和李鴻章、左宗棠、張之洞并稱的

“晚清中興四大名臣”

之一,曾公一生,堪稱文治武功非凡卓越;政績上,曾國藩整頓農務的同時又是洋務運動的發起者之一,武功上,他不僅是改革兵制善于培養将才的儒将,

更是剿滅太平天國,

掃清各地撚軍的功臣。然而本文要說的卻不是曾國藩其人的功過往事,而是在他的培養和訓誡下,仍然興盛不衰的曾家後人的故事。

三子雙傑,次子為國複土

曾國藩一生有兩位妻室,共生三子五女,三子分别是:

長子曾紀第、次子曾紀澤、三子曾紀鴻;五女分别是;長女曾紀靜、次女曾紀耀、三女曾紀琛、四女曾紀純、五女曾紀芬。

曾國藩家教甚嚴,卻不古道刻闆,故而除了早夭的長子曾紀第未見成才,其餘二子盡是當時人傑,五個女兒也是極溫婉端莊的閨秀。曾國藩的五個女兒所嫁,都是晚清上流各界的顯貴才俊,晚年也都不凄苦,這裡自不多述。

曾國藩的長子曾紀第生于1837年,

然而于1839年便不幸因病早夭。

三子曾紀鴻,字栗誠,生于1848年。雖然父親是朝廷軍政兩界都影響甚深的重臣曾國藩,然而曾紀鴻卻并未依賴父親的聲望和官威混迹招搖,本來憑借着曾國藩的名望和功績,曾紀鴻想入仕官場,舉試不過是個過場。

但曾紀鴻并未如此,曾國藩亦然未曾向科舉考官使手段,

曾紀鴻考中入選

,全憑着和他人無二的真本事。後來曾鴻紀官任兵部武選司郎官,但是那時清王朝内部已然官場腐敗;曾紀鴻不想摻和官場内部的龌龊事,也就樂得挂着空銜,專注于數學上,兼修天文地理知識。

曾紀鴻是當之無愧的近代數學大家,

諸多數學著作如:《對數評解》、《圓率考真圖解》、《粟布演草》等都出自他手;

然而令人扼腕歎息的是,由于在數學演算中過于投入,曾紀鴻的生活規律十分紊亂,晝夜颠倒,廢寝忘食,最終因心腦血管疾病早逝,

年僅三十三歲。

長子早夭,未見成才,三子雖在數學領域建樹卓著,

卻也英年早逝

;而曾家剩下的這位次子曾紀澤,卻仿佛是将兩位早逝的兄弟未曾取得的榮光集于一身。

曾紀澤學貫中西,擅詩文,精書法篆刻,水墨畫功亦是精湛,尤會繪制獅虎猛獸。和其父曾國藩一樣,曾紀澤亦是晚清肱股之臣,

近代著名的政治家、外交家,

中國近代史上第二位駐外公使。清光緒三年,曾紀澤承襲父爵,随即于光緒四年出任駐英法大臣。

光緒六年時,曾紀澤兼任駐俄大使,并與沙俄談判收複伊犁諸般事宜。

曾紀澤駐外時,嚴于操遠,節約公費,摒棄貪劣,倡導廉正,為外國人所敬重,盡皆稱他有其父曾國藩之風。而說起這位曾文正次子的功績,其中最突出的無疑是為國收複了大片的領土。

弱國無外交,饒是曾紀澤谙熟國際公法和外交談判,也在與沙俄談判期間吃足了苦頭。為能順利收回伊犁曾紀澤殚精竭慮,

他極盡所能維護國家主權

,步步為營,慎之又慎,堪稱嘔心瀝血。

在談判過程中,曾紀澤幾次三番收到沙俄官員折辱,亦數度陷入僵局,

但他深谙父親曾國藩“屢敗屢戰”之道,

剛毅堅韌,通融豁達,可以說沒有這位高超而又堅韌的外交大家,想要順利收回伊犁清廷和無辜的中華人民還要多耗費更多更大的代價,在伊犁收複上,曾紀澤功不可沒。

光緒七年即公元1881年初,曾紀澤為清廷代表與沙俄簽訂《中俄改訂條約》,此舉也意味着伊犁特克斯河流域土地及領土内部分權力回歸了中國,這是晚清時期極少的較成功的外交行動。

光緒十六年即1890年

,曾紀澤逝世,光緒帝追贈其太子太保,谥号

“惠敏”

。

巾帼孫女,嫁給開國元帥的女革命家

除了曾紀澤曾紀鴻兄弟以外,曾氏家族後人中其實也并不乏巾帼英雄。曾國藩九弟,晚清重臣、湘軍大将曾國荃有一個五世孫的孫女,名叫曾憲植。

曾憲植這個

女子

可不是一般的大家閨秀,她不僅是新中國開國元帥葉劍英的第三任夫人,還是是近代中國乃至新中國都少見的巾帼英雄。

曾憲植年少時,考進黃埔軍校武漢分校女生隊,畢業後參加北伐,1928年參加共産黨。曾憲植的一生,堪稱那個時代女子中少見的傳奇,

考進軍校,參加北伐,

留洋海外,投入抗日、解放戰争,還是全國婦女運動的傑出組織者和上司者之一。

曾憲植曾任婦聯副主席,在婦聯勤懇工作整整四十年,

參與主持全國婦聯日常工作

,分管幹部、後勤、外事及婦女統戰工作;可以說,全國婦聯機關的發展建設和婦女群衆與黨和政府之間的廣泛團結,曾憲植功不可沒。

個人成就,取決于自身是否勤奮刻苦,然而一個家族的興衰,家風家教即是核心。祖輩榮光難以蔭萌子孫,

财帛珍寶也難保一個家族代代太平,

真正讓一個家族綿綿瓜瓞的,是精神的傳承。曾家能幾代都綿延興盛,子孫俱是人中龍鳳,不是因為曾國藩兄弟是清廷棟梁、王朝重臣,而是因為曾國藩在位極人臣之後,仍能不忘本心,為家族為後世留下訓誡也是當初讓他走向巅峰的秘訣:

恭肅嚴謹、拙誠堅忍