引言

對遊戲設計者來說最重要的能力是什麼呢?我認為是設計思維。

改編蘇格拉底的話:“未經設計的遊戲不值得玩”。一堆玩法的拼湊,或胡亂做的腦洞大開的玩法,都不會是一個好遊戲。

設計是有目的的把各種元素組合起來,形成有機的系統,整個遊戲的體驗完整統一、節奏順暢、起伏有緻。

這個過程既考驗技巧,也考驗思維,但主要是思維。

設計思維可以通過訓練提高。本文就講講什麼是設計思維,搞清楚之後就可以有目的的刻意練習。設計思維的層次

我們常聽說“玩家思維”、“設計思維”,或者“從設計者、玩家的角度分析遊戲”,那麼到底什麼是玩家思維、設計思維呢?

一般認為玩家想的是“這遊戲好不好玩”,設計者考慮的是“如何達到設計目的”。不過到這還不夠深入,我把設計思維拆成三個層次:

知道某種設計方法讓玩家獲得某種體驗、執行某個行為。這是設計技巧。

這些方法的原理是什麼?如何創新?這是設計原理。

為什麼要讓玩家有這種體驗、行為?這是設計思想。

前兩層比較好了解,第三層需要詳細解釋一下。

可能有人會覺得能達到目的不就是好設計,要什麼設計思想?肯定是需要的,因為遊戲是個複雜系統,局部好不行,需要整體好。“赢了戰鬥,輸了戰争”沒有意義。

設計技巧是局部戰術,還需要有戰略指導整體布局、時機。設計思想就是戰略。

所有局部體驗都要為核心體驗服務,核心體驗才是遊戲真正的核心。第三層的本質是要回答“你的遊戲核心體驗是什麼”。

設計思維應該自上而下:核心體驗->局部體驗->設計原理->設計方法->玩家心理、行為。

根據核心體驗去規劃應該有什麼樣的局部體驗,再根據原理創造性的設計新方法影響玩家的情緒和行為,進而形成我們預期的局部體驗和整體體驗。

在這之上還有一個層次:定位核心體驗的政策,隻不過這已經脫離了“遊戲設計”的層次。

這需要設計者結合自己的經曆、偏好、所處社會環境、團隊、市場調研等方面長期形成,每個人的政策都是獨特不可複制的,而且多數因素跟目前做的遊戲關系不大,是以說已經脫離了“遊戲設計”的範疇。

下面逐一介紹設計思維的三個層次。設計技巧

再偉大的思想也要有好的執行者,不可執行的方案沒有價值。外行或新手經常提一些不可行的方案,是以一般會讓新人學習一段時間再提方案。

而工作多年的人會走另一個極端,就是“資源導向”,目前有什麼資源就做什麼事,不去想如何突破。要不就是直接把“驗證過”的設計拿來就用。

這樣的結果就是整個遊戲沒什麼亮點,扔到市場上回報好一點就是“哪都好,就是不好玩”,差一點就是“一個模闆套出來的”。

“設計技巧”跟電影橋段、笑話包袱一樣,用幾遍就很無聊了,再用就得産生副作用,是以才需要持續創新。

設計思維不行的團隊創新風險比較大,遊戲成敗又是多方面的因素,不至于不創新就死,市面上有些相似的遊戲活得也不差。

而且遊戲行業也不是那麼陽光,有些“關系硬”的研發隻要有産品就能拿到投資或把産品賣出去,也就不需要創新。

但是我們要有正确的價值觀,認真學習提高自己,堅持走人少的大路,沒必要跟一群人去擠獨木橋。

設計技巧舉例

設計技巧是用來完成一個局部玩法的設計,将各組成元素如:操作、流程步驟、視覺包裝、玩法規則、音樂音效、UI等等系統的組合起來,形成一個完整的局部體驗。

舉一個早期比較經典的例子:《部落沖突》的戰鬥機制。因為重點不是介紹這個遊戲,就簡單說一下它的主要設計優點。

規則簡單:勝負判定、操作、戰鬥目的,清晰明了。

政策次元簡單:放什麼兵、在哪放、放多少。為了達到目标隻需要思考這三個政策,每個政策都很簡單,大部分玩家都能算得過來。又因為需要随時決策,整個過程玩家能維持心流,最終結果如果勝利就會很開心,失敗就會沮喪。而且最終結果不好預測,進而加強了斯金納箱效應。

有博弈:攻防雙方都有各自的進攻、防守布置,有比較強的政策性,進攻和防守都需要一定的思考,思考是重要的遊戲樂趣。而且《部落沖突》設計了3個勝利難度,這就給勝負判定留出了空間,不是全勝或全敗,體驗較好。

兵力投放出去即使活着也不會收回,是以有了一個心理博弈點:如果兵力投放不足可能會打不過,投放過多會浪費。這就産生了情緒的起起伏伏。

進一步分析需要把所有相關元素找到,搞清楚整個系統的循環,每個步驟對玩家行為情緒的影響。這不是本文的重點,就不展開了。

Supercell大部分對戰遊戲都符合這幾個特點,但具體的節奏和玩法又有差別。目前他們已經有《皇室戰争》、《部落沖突》、《海島奇兵》、《荒野亂鬥》4款核心玩法級别的創新遊戲,這是非常少見的,個人對他們持續創新的能力比較看好。

下面講講如何提高設計技巧。設計技巧的提高

具體設計中最難的是核心玩法的設計,其次是非核心玩法,然後是功能設計。

核心玩法比如三消的消除玩法,格鬥遊戲的招式、判定機制,卡牌遊戲的戰鬥機制;非核心玩法比如常見的爬塔、競技場、各種養成玩法;功能則是如郵件、好友、公會。

因為創新就是排列組合,是以提高設計技巧本質上就是擴大自己的技巧儲備庫。隻不過這個“庫”也是分等級的。

最低級的就是玩其它遊戲照抄,跟國内某情景喜劇漢化了幾個著名美劇一樣,沒有足夠的積累,就隻能照抄。

中級的就是向其它領域借鑒,就像美術經常會參考建築、工藝品等等設計一樣,遊戲也可以向其它領域借鑒。

大多數寫實遊戲都是源自現實,比如各種球賽、戰争、模拟經營等等。不過這麼說比較寬泛,價值不大,還是要具體到玩法、功能設計。

具體功能比較經典的就是ELO算法,各對戰遊戲的比對機制基本都源自ELO。還有一些遊戲的彩票、交易所玩法。《夢幻西遊》曾有過一個降價拍賣的玩法,也是源自現實的拍賣規則。

玩法設計對創新的需求最大,可以多研究心理學和博弈論,它們的一些實驗設計或原理可以用在遊戲設計中。

最進階的“儲備庫”是人的行為和背後的心理活動。

人在做判斷的時候大多數都是情緒驅動,遊戲的本質就是情緒,觀察人的行為以及背後的心理活動,自然對設計方法最有價值。

比如有個說法:騰訊可以以微信為根基擴張社交版圖。但騰訊其實做過一些社交APP比如朋友、有記、貓呼,也一直在做視訊号,但成效一直不大,為什麼呢?

個人分析因為其中有一個心理因素:大部分使用者不希望好友随時能看到我在看什麼,隻希望好友看到我讓他們看的。是以如果跟微信、QQ完全打通,很多使用者不會使用。即使不打通,也可能不會冒這個風險。

2016年傳說支付寶要搞社交,好友能看到自己的淘寶購買記錄以友善互相評論,結果輿論就炸了。不管支付寶是不是真的想過這事,實踐證明不可能搞得起來。

那麼如果不打通微信、QQ,就是跟其它社交app在一個起跑線上,沒什麼優勢。甚至可能有天然的劣勢。

這背後的原因就是“社交”是有界限的,雖說人離不開社交,但社交的界限非常明顯,親人、好友、同僚、陌生人,關系圈界限分明。

還有個例子是B站的浏覽器傳回設計,傳回上一頁後右側的視訊清單還是上次的,不會因為網頁重新整理就換一批。

大部分人傳回上一頁是因為想起來好像有個有意思的視訊,想回去看一眼,或者因為懶得同時打開多個頁簽。B站觀察到了這一行為,有了這個設計,而微網誌、抖音都沒有,想回頭找根本找不着。

因為心理因素會影響使用者的行為,我們就是希望影響玩家的行為,多觀察使用者的行為和研究背後的心理是最有價值的一層“儲備庫”。設計原理

設計原理是一些大大小小的規則、規律,它是玩家各種行為、心理背後的原理。

心理又可以分為理性思考和感性情緒兩類,它們都會影響人的行為,是以有的行為理性,有的行為感性。隻不過遊戲中情緒占比遠超理性,是以要以學習情緒相關的原理為主。

社會科學在這方面研究得比較多,可以多學習。

比如我認為遊戲的本質就是情緒,需要讓玩家情緒持續有節奏的變化,如此才能促進留存。是以我把遊戲的主要原理定為打破“适應性偏見”,一切設計長期來看都是為了打破“适應性偏見”。

再輔助一些次要原理,比如“峰終定理”、“心理賬戶”等等,共同形成遊戲設計的理論基礎。

這些耳熟能詳的概念就不介紹了,講一個不太常見的原理做例子:涵化理論(Cultivation theory),涵化理論主要是研究的是電視對閱聽人的長期影響。實驗證明看電視的時間越長,閱聽人對于現實的感覺越接近電視的内容。

這也是為什麼國家要管制各類文娛的内容,因為真的有影響,聰明的你應該知道要做什麼來順應趨勢。

這類原理非常多,大家自行慢慢收集。

提高對原理的認知水準很簡單:學習原理,然後去現實中找正反例子,不斷重複這個過程加深對原理的了解,其實跟學數學的方法一樣。

很多人覺得原理沒用,學了也不知道該怎麼辦。就是因為隻是“知道”原理,連了解的水準都不到,隻能看着一堆概念無法落地。設計思想

設計思想比較抽象,是極少數優秀設計者的特征,大部分遊戲其實沒什麼思想。當然這不影響商業價值。

這不是貶低,因為确實非常難做到。縱觀曆史,所有藝術都有無數作品,但是能留下來的鳳毛麟角,大部分作品都會被時代遺忘,遊戲也不會例外。

當然被時間淘汰不一定是因為沒有思想,隻是有思想的作品留下來的機率更大。

設計思想就是“要做一個什麼樣的遊戲”,即明确遊戲的核心體驗是什麼,需要有哪些局部體驗構成,以什麼樣的節奏展開。

獨立遊戲可能還會有“為了表達什麼”的含義,商業遊戲可能就沒有了。

設計思想如果非常清晰,對設計原理的掌握足夠全面,在指導具體設計的時候就不會有太多問題。“反複修改”、“模棱兩可”、“不知道該做什麼”這些問題不能說一定不會出現,但次數肯定不多。

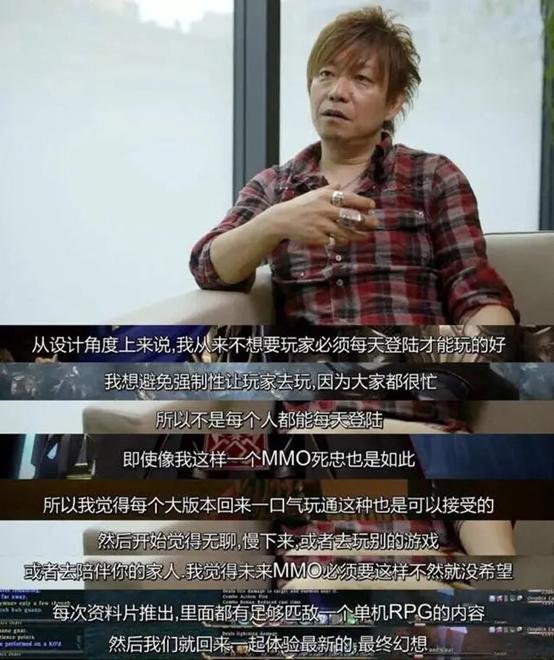

吉田直樹就是一個設計思想非常清晰的制作人,他對大部分設計方案都有一套完整的思想去指導。

類似的還有陳星漢、席德梅爾等,都有自己非常清晰的設計思想。設計思想就是設計理念,隻不過我個人比較認同“主義、思想、理論”三層遞進的概念,就稱之為設計思想了。

每個時代都有自己的特征,由生産力提高導緻生産關系、社會制度的變遷;由科技發展帶來的活動範圍、資訊傳播效率的巨變;由各種新事物産生帶來的文化現象。各種變化層層遞進、互相影響,形成了每個時代的潮流。

順應這種潮流的制作人更容易創作出偉大的作品,不适應的人就會被淘汰,即使曾經做過出色的作品。

是以“設計思想”可能是沒辦法提高的,因為它不是一種能力,而是其它能力達到一定程度後的結果。

這就是前文說“核心體驗”之前還有一層“找核心體驗的政策”,這個政策就源自對目前世界潮流的認知。

這跟每個人的天賦、經曆有關,已經不是努力就可以的了,努力在這個層次占比很低。

有人說:“思想決定行為,行為決定習慣,習慣決定性格,性格決定命運。”

但實際上更多時候是相反:命運決定性格,性格決定習慣,習慣決定行為,行為決定思想。

我目前有個想法,“頂尖的成功”可能僅僅隻是個大數定律的産物。優秀的制作人都有自己的設計思想,别人學不來。又因為有獨特思想的人足夠多,必然有人的設計思想更接近潮流,也就有了大大小小的成功。

學别人的設計思想是成不了頂尖的,隻有形成自己獨特的設計思想才可以。如何形成自己獨特的設計思想我也不知道,但我知道一些必要能力,即沒有一定不行。

下面就簡單介紹這幾個能力。敏銳的感覺

所有設計領域的頂尖設計者,都對人的行為、心理活動有非常敏銳的觀察,能洞察到大部分使用者行為背後的心理活動。而且不僅是對個人,對群體和對自己的心理活動感覺都很深入。

比如我看到趙本山在《一代宗師》中一出場觀衆就笑了,但這并不是一部喜劇,為什麼會笑呢?

通過這件事可以得出一個結論:演員可以變成一種咒語,他一出現,觀衆就會笑。不是因為他的表演好笑,而是因為他好笑。

那麼同理是不是可得:文化共識、人類本能是否也能變成一種咒語?後來我想清楚了這個咒語叫“條件反射”。

還有個例子,我們看電視電影的時候是不是經常覺得角色很蠢,這麼明顯的事情都看不清楚?

如果日常我們能做到像看電視一樣看自己或他人或群體的行為及背後的心理就能力大成了,這其實就是“元思維”。

當然很少有人能做到,盡力就好。高品質多元的資訊接收

You are what you read.

創新需要資訊,如果沒有足夠多元的資訊,就像呆在家裡什麼都不幹,卻指望突然冒出一個好點子。

美術發展了很多年,已經形成了成熟的尋找設計元素的方法。但遊戲沒發展幾年,而且遊戲設計更抽象,比較難想清楚。是以目前沒有什麼系統的找設計參考的方法。

但優秀的遊戲設計者,必須懂得如何吸收各個領域的設計元素,否則怎麼創新呢?

比較好的方式是帶着問題去學習,腦子裡一直想着“這個知識如何用在遊戲設計上”,慢慢養成習慣。這其實就是美術找參考方法的本質。

可以帶着問題多看看各種實驗設計、小遊戲、競技比賽,還有一些領域的原理、概念,這些都屬于高品質的資訊。

通過玩遊戲看小說獲得靈感品質就低了很多。想點大問題

不知道大家有沒有發現,有一定規模的組織領袖經常喜歡聊“本質”,或者“使命”、“人類的未來”、“人生價值”。

有三種可能,一是他們隻是在吹牛,妄圖吸引眼球進而獲得利益。

二是世界上就是有人覺得人生就一次,不搞點大事情就白活了。

第三種就非常稀少了,确實有責任感極強的人,覺得“俠之大者為國為民”,要改變民族的命運,以此為畢生的使命。比如英年早逝的林覺民,顯然不會是前兩者。

當然更多情況是複合目的。

不管是為了吸引眼球還是真的想做大事,其本質都因為這個事情有“意義”,大家都知道這個事情有很大價值,但是能做、願意做的人極少,那麼能做、願意做的人自然就很吸引人。

做遊戲也是如此,如果每天隻是追劇玩遊戲,看别人加工好的東西,而不是研究更本質的東西,就不可能想出什麼有感染力的設計,也組織不起有規模的整體性設計。

這就是思維流于表面,隻能思考“看得見”的東西。

比如有些人知道了“人生的目标”這麼個東西,也許會想想這輩子要幹什麼:“要财務自由!”、“要幸福要開心!”、“要做自己喜歡的事!”,然後就沒有然後了。

上司者提出大問題都是邏輯支撐的,不可能随便喊兩句口号大家就無腦盲從。

大問題都有一套複雜的理論支撐,了解整套理論才勉強能說了解這個問題。比如真正了解“三觀”的人必然掌握了一定程度的世界運作的規律,進而形成價值觀,最後形成人生觀。

思考大問題不是因為真的有多大價值,而是這個邏輯的複雜程度和建立過程跟遊戲的設計邏輯類似,跟創業、建立組織之類的活動也非常類似,多想想非常有幫助。

不要因為結果沒用就忽略過程的價值。

而且從設計思想的角度看,多了解大問題也有好處,你的設計思想如果可以“回答”這些大問題,又恰好順應了潮流,就更容易被玩家覺得有思想、有高度、夠特别。

現在遊戲這麼多,差異不大的遊戲會越來越難成功。講邏輯、夠客觀

這是看起來很基礎,實際不太容易的能力。這也是建立認知體系的必備能力。

要做到“講邏輯”需要豐富的知識。你問大多數人“你是不是個講道理的人?”,答案一般都是“是”。但由于人的知識、能力問題,不可能完全做到“講道理”,這就是“有限理性人”的概念。

客觀就更難了,人做判斷其實主要靠情緒,而不是理智。理智是後天演化出來的能力,資曆尚淺。是以基本還是被情緒控制,恐懼、憤怒、興奮、悲傷等。據我觀察,大部分人所謂的“客觀”都是基于自己的想象,而不是事實。

講兩個做到就能強過絕大多數人的簡單方法:厘清應然、實然;厘清情緒、事實、觀點。

如果再學習學習邏輯學,那就是頂尖的1%,再修身養性,保持情緒穩定,能客觀評價事物,基本上就是萬裡挑一能“獨立思考”的人。

遊戲這門藝術跟其它藝術不同的地方,就是遊戲的複雜度遠超其它藝術。不僅人員複雜,需要大量有自己想法的人互相配合。内容複雜度也極高,需要很多玩法、功能有機的組合在一起,還要跟玩家“鬥智鬥勇”。

不基于事實和邏輯的設計一定是漏洞百出的,不僅隊伍難帶,設計結果肯定也不好。可預見的未來遊戲規模會越來越大,這個能力會越來越重要。總結

每種藝術都有一個發展規律,就是随着藝術的創作水準提高,閱聽人的審美水準也會不斷提高。

這是一個類似軍備競賽的過程,不提高就要被淘汰。藝術家水準不提高,作品會沒人看,進而失業;閱聽人水準不提高,就會在社會活動中處于劣勢地位,也容易被淘汰。

比如電影,它是比較新興的藝術,百來年誕生了很多好作品,很容易看出整個工業的水準在不斷提高,而看過好電影的觀衆自然對新電影提出了更高的要求。

當然電影跟遊戲一樣,經濟效益跟好不好沒有必然聯系,也有賣座的爛片,但總體上爛片收益不會高。

而且未來會更注重持續體驗,不是一錘子買賣,好作品的價值會持續很久。

情緒性商品很少“劣币淘汰良币”,更多是相反,可能是因為情緒性商品都是可選商品。

好的設計思維才能設計出好作品,設計思維是設計者的底層思維,需要終生學習。

另外我把玩家也分成三個層次:

喜歡玩遊戲,體驗不錯的遊戲願意多玩玩。(泛使用者)

對各種遊戲機制、發展曆史非常了解,能達到較高的遊戲水準,且非常熱衷遊戲而不是其它娛樂方式。(硬核玩家)

追求遊戲的核心。類似高階影迷,已經不在乎演員、攝像、場景、特效等等,而是更關心電影的核心思想。(鑒賞家)

第三層玩家不是商業作品追求的目标,因為這樣的人太少。而且滿足他們對作者水準要求更高,這樣的作者也太少了。

第一層玩家是商業作品的目标,但怎麼讓人家選你呢?

一般來說,第一層玩家的水準會慢慢提高,或者受第二層玩家影響偏好。是以我們需要站在第三層的角度,讓第二層玩家覺得有價值,并讓第一層玩家覺得體驗好。

這樣第二層玩家會變成忠實玩家,向第一層玩家輻射。第一層玩家也能有不錯的體驗,在遊戲中他們會受第二層玩家影響或者變成第二層玩家,慢慢變成忠實玩家。

是以高階設計思維的重要性不言而喻。