曆史是什麼:是過去傳到将來的回聲,是将來對過去的反映。——雨果

山東首府一千年

在山東地面上,如果青州人拍着胸脯說“我祖上曾經富過”,那麼其他地塊,也隻好閉嘴了。

雖然今天的青州市,隻是山東省濰坊市下屬的一個縣級市,但直到明朝初年,青州仍然是山東省的省會。從那個時候起,上溯1500多年,絕大部分時間内,青州都是山東地區的行政首府和軍事中心。

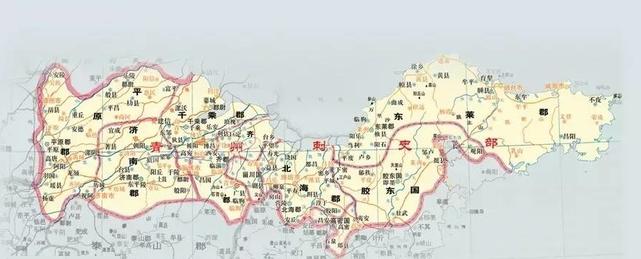

大禹時期分天下九州,青州名列其一,這就不必說了。漢武帝時期,将全國分為十三刺史部,其中就有青州刺史部,駐地在今青州境内,負責今天河北南部、山東北部一帶的巡視監察工作。

西漢青州刺史部

到了西晉時期——具體說來是公元311年,青州刺史部、齊郡、臨淄縣,這三級政府機關全數集中于青州“廣固城”内。當年還沒有“省會”這個概念,但青州實質上就算是山東區域的“省會”城市了。

再後來,“五胡十六國”中的南燕,以青州廣固城為都。中華帝國兩千年,有一座城市能成為國家首都,在山東省内各地市中,青州是絕無僅有獨一份。

五胡十六國之南燕以青州廣固城為都

隋唐時期,無論是青州總管府、青州都督府,還是平盧淄青節度使駐地,總之,青州依舊穩居地區中心城市,實質上“省會”的地位。

宋金時期,新創了一種地方行政區劃,曰“路”,這其實就是今天“省”的雛形,無論是北宋的京東東路、金朝的山東東路,還是元朝的山東東西道宣慰司,其治所,無一例外還是設在青州。

北宋的京東東路區劃

明朝初年承襲了元朝的“行中書省”制度,而山東行省的駐地,就是青州。

總之,青州作為“省城”,時間綿延至少一千多年。

憑借一千多年的積澱,至今青州境内有廣縣城、廣固城、南陽城、東陽城、東關圩子城、旗城等六座古城遺址;青州博物館有142件國家一級文物,是全國所有縣級綜合館裡,唯一一所國家一級博物館;青州出過800多名進士和12位狀元,這個資料跟江南貢院當然沒法比,但在整個北方地區,絕對名列前茅,在孔孟之鄉的山東,這一成績也是“學霸”水準,尤其值得誇耀了。

問題就來了,既如此,那麼山東省的省會,又怎麼搬遷去了濟南呢?

山東的“烏克蘭”

因為蒙古金帳汗國的統治,東歐地區有許多地名和詞彙來自于蒙語,比如“烏克蘭”,其實就是蒙語“邊塞”的意思。

1986年時,濟南力壓運河古城聊城、齊國故都臨淄和“紅磚綠瓦、碧海藍天”的青島,作為山東城市代表,入選了國家第二批曆史文化名城,然而在中國曆史上,濟南卻長期是齊魯地區的“邊地”,可以說,就是山東的“烏克蘭”。

此話怎講?

甲骨文的“泺”字

有一種觀點認為,商代晚期帝己征東夷的甲骨文上,蔔辭裡的“泺”字,就是指的濟南趵突泉,這是關于濟南最早的文字記載。

這一觀點,暫且存疑。但毫無疑問的是,西周開國功臣姜太公受封在齊國,濟南地區被稱為“泺邑”、“曆下”,一直是齊國西部的邊防重鎮。

史載,從春秋時期開始——

諸侯争齊,多在曆下。

曆下多事,則齊境必危。

齊晉鞍之戰就發生在濟南北郊華不注山一帶

史載的著名戰例有——

秦兵次曆下,而王建為亡虜。

田廣罷曆下戰守備,而韓信得以收齊。

後世,在東漢光武帝劉秀口中,濟南地區是“水陸四通”、“三齊都要”之地。如果打個比方的話,濟南之于齊地,大概就相當于函谷關之于秦國,絕對的咽喉要地不假,不過這樣的城市,适合做“省會”嗎?

是以從劉秀之後,魏晉南北朝,直到隋唐五代,濟南城市的名稱和行政級别多有反複,但始終成不了一個區域性的中心城市。

直到宋代,事情終于發生了質變……

後來居上靠政策:大基建的大紅利

唐宋之間,是五代十國的亂世。因為大運河漕運的便利,五代之中有四代是以汴梁(河南開封)做都城的。周世宗柴榮在位時,同樣是因為漕運的需求,疏浚河道,從汴京向東北導入梁山泊,繼而接通北清河(後世稱為大清河)入海,從此開封經山東直到渤海的漕運之道,全線開通。汴梁城裡接引這個方向的河道,便是《東京夢華錄》所謂的“五丈河”,也就是廣濟河。

“要想富、先修路”,漕運就是那個年代的高鐵和高速公路,大清河口岸的濟南,成為了東京汴梁連接配接山東地區乃至遠航出海的重要交通樞紐,經濟迅速繁榮起來。

更有利的是,從宋代開始,中國北方有了成規模的煤煉鐵産業。濟南附近的泰安、淄川、萊蕪等地有多處煤礦,而臨淄、萊蕪等地還有豐富的鐵礦,這些地方和濟南都有便利的官道相連。一時間,濟南既有水陸交通的地利之便,又有煤鐵礦産的豐富資源,大煉鋼鐵,火的一塌糊塗。此後,濟南府和濟南市也保持了悠久的重工業傳統。

古代冶鐵工藝

到宋徽宗年間,齊州(濟南舊稱)便被更新為了濟南府,下轄曆城、禹城、章丘、長清、臨邑5縣,治所在曆城,這個區域甚至比今天的濟南市所轄範圍還要大。雖然按照宋制,州府平級,但“府”的地位其實高得多,北宋全國有200多個州,但“府”隻有十幾個,大約相當于今天的副省級城市或是計劃單列市。

以上,便是日後濟南老少爺們口中,所謂“家住濟南府”的曆史淵源。

濟南真正的後來居上,應該是在金元時期。

元朝裁彎取直的京杭大運河

金朝整治濟南泺河,開鑿小清河東向入海,從此濟南泺口成為繁華的水陸碼頭、鹽業中心,濟南漕運之利更盛;元朝将隋唐大運河裁彎取直,其中濟甯——聊城——臨清——德州一段在山東境内,成為新的經濟大動脈,也可通過大清河、小清河與濟南構成水網運輸體系——濟南吃到了政府大基建的紅利。

據《元史·食貨志》的記載,濟南府每年僅鹽業收入,就有12752錠,約折合稅收60多萬兩白銀。這麼說吧,僅一城之鹽稅,已是澶淵之盟北宋承諾給遼國歲賜的兩倍多了。據學者研究,至少在元中期,濟南地區的人口數量和經濟發展就已經超過了青州。

元末亂世,紅巾軍、元軍、徐達的北伐軍……各方勢力在省城青州幾番争奪。青州遭受戰火破壞極大,而濟南元軍則是舉城出降,城市基本沒受損。此消彼長之間,曆史性的轉換即将到來……

天下泉城與明府城

公元1376年,也就是大明洪武九年,朱元璋改地方行省為承宣布政使司,位列全國13處布政使司之一,山東布政司從青州遷到濟南,濟南府、曆城縣、山東鹽運司、督撫軍門等各級軍政機關也紛紛遷入,山東省的省會從此由青州遷到濟南,直到今天。

明代的濟南府,統轄4州26縣,4州為:泰安州、德州、武定州、濱州,這個規模是濟南區劃史上最大的,比今天的濟南市大得多。

隐藏于市井的明城牆殘迹

早在洪武四年(1371年),政府就對濟南開始了城建大改造,将金元的夯土城牆全部換作磚石結構。如果從那時起算,濟南“明府城”已曆時640多年,比北京故宮還要久遠一些。明朝還采取了免稅、移民等政策,大力恢複當地經濟。今天的很多濟南人,都是那個年代從“山西洪洞大槐樹”下,移民過來的。

改造後的磚石城牆,下部為方條石壘築,上部是青磚砌成,高9至10米,截面下寬上窄,大約10—12米。明府城最大的特點,是“北門不開,四門不對”。

在中國北方的平原地區,一般來說,城市都是街巷平直的棋盤式布局,最典型的便是大唐長安城。按照等級規制,省會駐地的府城,應為方圓九裡。但濟南号稱“天下泉城”,大量的泉眼和泉池呈不規則分布,街巷不能像外埠那般筆直,特别是,城北還有泉水彙集之地的大明湖,占地廣闊。是以濟南府的城牆長度,是超出了規制的十二裡,城内道路也非常不規則。

四方城門因水勢而設:

北門(彙波門)其實是大明湖北側,一處用來調節水量的水閘,根據湖岸的地勢,設在北城牆偏東處,平日并不常開;

西門(泺源門)則在西城牆偏南段,隻是以處是趵突泉湧出後,古泺水的船運碼頭;

南門(舜田門)為了避開古鑒泉的位置,在南城牆中央稍稍偏東。

東門(齊川門)為了避開正東向的茂嶺山和燕翅山,承接通往東三府(登州、萊州、青州的總稱)的官道,開在東牆偏北處。

這便是古曆城縣志所謂的:

南居中,東偏北,西偏南,北偏東。

西去南近,東去北近。

諺相傳,四門不對。

濟南的解放閣原為明府城的東南角

這樣的設計,在民間風水學上是聚财納氣之象,不過也帶來一個副作用:交通不便。堂堂一座省府,竟沒有一條貫通東西或者南北的道路,西門大街向東,到東城牆根就沒了路;東門大街向西,就直沖進了大明湖;南北向的路,到了大明湖邊就不通了。

為改善交通,清朝人終于忍不住了,開始了新一輪的大拆大建……

大拆大建圩子牆

拆城牆,這是最簡單的解決方案,清朝末年,為了友善交通,在明府城的城牆上,東北、東南、西北、西南,四個方向上各自增開了一個新城門,順應八卦的方位,分别稱為艮吉門、巽利門、乾健門、坤順門。

但因财政吃緊,四門都沒有修城樓。

濟南城從洪武年間築成,直到1860年,為了防禦撚軍,才開始了新一輪的大擴建,在明城牆以外又加了一圈夯土城牆,這便是後來俗稱的“圩子牆”,也叫圍子牆。

清代圩子牆的各個主要城門

地球人都知道,土牆不如石牆保險,但同樣是因為缺錢,隻好一段一段分期改造,後來土圍子大部分倒也改了石頭圍子。不過,大清朝已經日暮西山,清外城的圩子牆比明府城的城牆,要矮一些也輕薄的多。

濟南城内,現在還有“南圩門外街”、“東圩根街”等等街名,就是來源于這一圈圩子牆。

濟南的南圩(音圍)門外街路牌

清外牆的城門,至今在濟南的地名上,還有些許痕迹,像濟安街,就是得名于外牆的西北門“濟安門”,海晏門街則得名于東北門“海宴門”。

1904年,濟南開風氣之先,成為國内首家自開商埠的城市,為了從老城區連通建立的商埠區,西圩子牆上新開了“普利門”、“林祥門”。

濟南地标建築:綠地普利中心

的濟南第一高樓,号稱“泉城之根”的綠地普利中心,便是得名于“普利門”。而人民商場跟前曾經的“林祥南街”以及西去不遠的“林祥大廈”,都是得名于“林祥門”。

濟南解放之後,古城牆相繼拆除,隻留下了個别殘迹和一些與之相關的地名。此外清朝修建的圩子牆以外,還有一圈護城河,俗稱圩子溝、圩子壕,如今西段和南段儲存的比較多,例如濟南市區的順河高架橋、順河街,這裡所順的“河”,就是西圩子溝。還有就是泉城路和大明湖之間,一小部分傳統民居保留下來,便是著名的“明府城”曆史文化街區。