沖突的機器人市場。

此前,麥肯錫全球研究院曾公布一項資料——截至2030年,大約70%的公司将采用至少一種人工智能,且很大一部分大型企業将使用全方位的技術;另外,人工智能可能會帶來13萬億美元的額外全球經濟活動。

這其中,作為人工智能、大資料、雲計算、物聯網等前沿技術的綜合體,機器人産業的發展一直以來也被業内外的目光所聚焦。

從資料看,機器人産業形勢一片大好

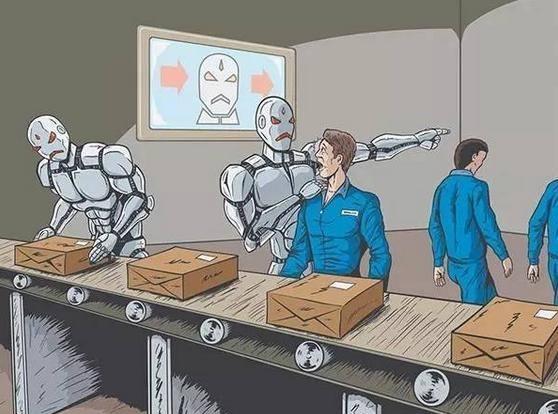

近些年來,關于“機器人将取代人類”的說法一直存在,而一些資料報告和代表性企業的舉動似乎也在側面驗證這一點——去年5月釋出的《中國智能客服行業研究報告》統計,客服機器人正在以40%-50%的比例替代人工客服工作;鴻海集團董事長郭台銘去年表示,計劃在未來5-10年内用機器人替換80%的人類勞工……

在市場資料披露和企業帶頭作用下,圍繞這一說法的争議也愈演愈烈。而就肉眼可見,諸如機場、酒店、餐廳、商場等商業化公共場所中,越來越多的機器人正出沒其中,機器人産業整體也随着産品的相繼落地而水漲船高。

資料統計,2018年全年全球機器人産業市場規模超過298.2億美元,同比增長28.5%。其中工業機器人市場規模為168.2億美元,服務機器人市場規模為92.5億美元,特種機器人市場規模為37.5億美元。

再看國内,2018年機器人市場規模為87.4億美元,同比增長39.2%。其中服務機器人市場規模為18.4億美元,同比增長約43.9%,增速遠高于全球市場。

與此同時,截至2018年,科沃斯的上市在國内催生了“A股市場上服務機器人第一股”;全國共有65個機器人産業園在建或已建成,集中在長三角、珠三角和京津冀地區;諸如ICRA、IROS、ROBIO、世界機器人大會等國内外會議也是馬不停蹄的一場接着一場……

可以說,僅從去年的統計資料和政府、企業的一些動态來看,機器人産業可謂蒸蒸日上,相比于2017年取得了不錯的增長和進步。

然而,一片大好的聲勢背後總會有那麼幾個不和諧的聲音。

機器人一邊被資本追逐,一邊被客戶辭退

過去,出于成本把控、盈利提升等需求,越來越多的公司正在将目光聚焦于機器人,或是投資或是購買,更甚者直接自己建廠造機器人。以投資為例,相關資料顯示,2017年中國機器人領域融資次數達到109次,而在2018年上半年的融資次數即達到了63次,超過2017年的成績應該不難。

然而,當人們為機器人産業的蓬勃發展而歡呼鼓舞的時候,一些原本被寄予厚望的機器人卻被雇主從工作崗位上趕了下來:

更甚者,一些機器人更是被市場“永久開除”,譬如協作機器人鼻祖之一的Rethink Robotics、家庭機器人制造商Mayfield Robotics旗下的機器人項目“kuri”等等,這些公司相繼在2018年宣布倒閉。

明明市場情勢一片大好,為何被視為未來将取代人類的機器人卻也活的艱難?造成這一反差的原因究竟是什麼?

· 莫非是市場沒有需求?

此前,鎂客網在采訪普渡機器人創始人兼CEO張濤的時候曾聊起日本Strange酒店解雇機器人一事,他從“配送機器人”的角度出發,明确指出酒店客房配送的市場并不是很大規模,也不是一個剛性需求。

剛性需求,這已經是談及機器人落地問題時的一個老生常談的問題,卻依舊值得人們去細細思考。

這方面,已經宣布倒閉的家庭服務機器人Kuri就是一個鮮活的案例,從面世到打響名氣、再到停産和宣布倒閉,前後花了1年又9個月的時間。這家公司的倒閉,從側面反映了家庭服務機器人的艱難。

目前,家庭服務機器人在功能上多是大同小異,而相比于智能音箱,這些功能無甚突破創新、價格又偏貴的機器人多不能在消費者群體中讨到好處。這之後,能救它們的唯有“娛樂至上”這一原則,譬如與經典IP進行合作等等。換一種說法,在目前的市場中,這些機器人并沒有撓到使用者真正的癢點,進而激起他們的購買欲。

另外,從某些層面來講,“需求”也是需要開發的。比如鑽石品牌戴比爾斯,它的建立者奧本海默放大了鑽石的“堅硬”特征,并将之與愛情挂鈎以“教育”男男女女,進而引發他們心中追求忠貞與永恒的欲望,一個新需求由此誕生。

比如宣布倒閉的Rethink Robotics,它所從事的協作機器人難道沒有市場需求嗎?事實上是存在需求的,隻不過還非常小,還不足以形成一股龍卷風。也是以,這一需求還沒有完全打開,市場發展速度遠遠落後于産品的技術研發程序,最終導緻的結果就是不能夠達到市場預期。

就需求而言,它一直存在于市場,若機器人不能很好的保住自己的飯碗,隻能說它并沒有找到/挖掘出真正的剛需,抑或是瞄準剛需的姿勢不對。

· 還是說技術不達标?

針對機器人分支之一的服務機器人,弗徕威智能機器人創始人兼CEO張殿禮曾提出“三個比對”。簡單概括一下,即若想做好服務機器人,需要做到場景與技術成熟度比對、團隊能力和市場預期比對、剛性需求與自身技術水準比對。

這其中,場景和剛需的變動性不會很大,關鍵在于團隊的能力和技術是否能夠滿足市場剛需,而不是拖後腿。

這一點上,很多公司的做法可以用一句話形容,就是“沒有金剛鑽,就别攬瓷器活”,還是腳踏實地為好。

比如前面提到的、上崗一周就被辭退的超市導購機器人“法比奧”。按照超市負責人的預期,法比奧将能夠回答顧客的問題,并将後者引導至他們正在尋找的物品旁邊,再不行也可以吸引顧客試吃産品,然而事實打臉了。正式上崗期間,“法比奧”沒有一件事請能做好,譬如不能準确識别顧客的問題,或者是帶錯路,又或者是每15分鐘隻能吸引2名顧客,成績遠遠低于人類員工,後者每15分鐘能夠吸引12個員工。

相比于人類員工,“法比奧”顯然是不合格的,同樣的,相比于機器人的一般水準,“法比奧”也沒有達到及格線。

衆所周知,諸如資訊問詢、導航定位等功能所依賴的是語音識别、語義了解、計算機視覺、雷射雷達等技術,針對超市、酒店等地圖結構相對簡單的場景,這種“不完美”的地方于機器人而言理應是可以避免的,甚至是小case,然而事實卻令人跌破眼鏡。

嚴格說來,不僅僅是“法比奧”,市面上很多機器人在這方面也存在不同程度的“智障”問題,追根究底還是機器人服務商沒有能夠做好基礎技術研發,以緻于技術實力不能很好的滿足需求。

這種情況下,即使找到真正的需求點,機器人也隻能是兩手一攤,即使最初是一手好牌,最終也隻會硬生生的打成一副爛牌。取代人類更是不可能的事情。

最後

不可否認,機器人的市場前景是輝煌的,但這并不能代表機器人的真實水準,即使後者在一些工作内容千篇一律的場景内表現上佳。于機器人而言,它們需要做到真正拿下百億美元市場。

就一般市場規則而言,最為重要的就是剛需和手段這兩點。如何找準剛需場景,并以符合水準的技術去攻克剛需,是機器人拿下百億美元市場的關鍵,也是讓資料與實際市場情況做到“對等”的核心。