《書法課程》

見諸筆墨 | 達于心靈

不可一日無此君

文化核心 | 中國書法 | 最高藝術

妙品 | 漢魏風骨:何謂學者書?看他的字,沒有火氣、沒有俗氣

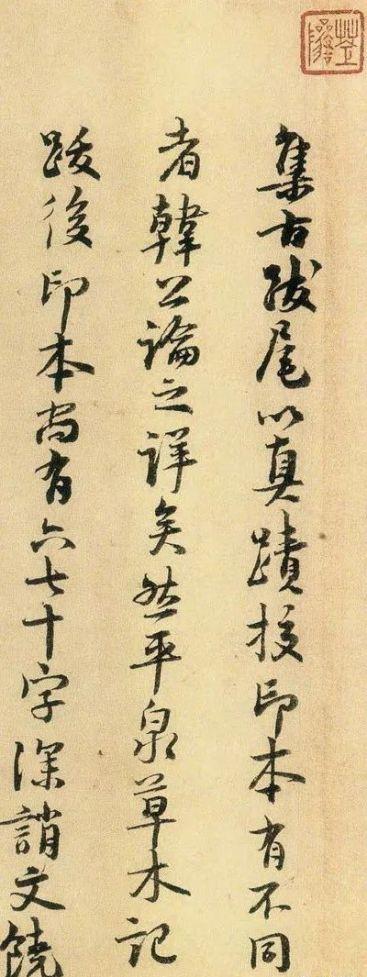

朱熹題跋歐陽修《集古錄跋》,台北故宮博物院藏。

看朱熹的書法,沒有火氣、沒有俗氣,而是雲淡風輕,潇灑暢懷,這是因為他豐厚的學養,為書法提供了不竭的魅力。朱熹其書筆精墨妙,自成一格,世人有漢魏風骨、韻度潤逸之譽。

【釋文】

集古跋尾。以真迹校印本。有不同者。韓公論之詳矣。然平泉草木記跋後。印本尚有六七十字。深诮文饒。處富貴。招權利。而好奇貪得。以取禍敗。語尤警切。足為世戒。且其文勢亦必至此。乃有歸宿。又鬼谷之術。所不能為者之下。印本亦無也字。凡此疑皆當以印本為正雲。十二年(1185)四月既望。朱熹記。

華山碑仲宗字。洪丞相隸釋辨之。乃石刻本文假借用字。非歐公筆誤也。

朱熹(1130-1200),字元晦,号晦庵,又号稱晦翁,祖籍徽州婺源(今屬江西),出生于南劍州尤溪(今福建尤溪縣)。宋代理學的集大成者,詩人、哲學家。朱熹學識淵博,著述極豐,對經學、史學、文學、樂律乃至自然科學都有研究。全祖望在《宋元學案》中稱他“緻廣大,盡精微,綜羅百代矣”,并非溢美之虛語。朱熹著作中最重要、最有影響的,除《四書集注》外,當推《朱文公文集》、《朱子語類》、《朱子家禮》。

朱熹也善書法,名重一時。明陶宗儀《書史會要》雲:“朱子繼續道統、優入聖域,而于翰墨亦工。善行草,尤善大字,下筆即沉着典雅,雖片缣寸楮,人争珍秘。”書法初學漢魏,崇尚晉唐,主張複古而不泥古,獨出已意,蕭散簡遠,古澹和平,非流俗所敢望,大有晉人風緻。傳世墨迹有《城南唱和詩》、《七月六日帖》、《與會之知郡朝議》等。

朱熹其書筆精墨妙,自成一格,世人有“漢魏風骨”,“韻度潤逸”之譽。遺憾的是朱熹書名被其學名所淹,鮮為人知。朱熹一生曾留下相當可觀的書迹,有大量信劄、書稿現已失傳,存世書法多以行草書簡牍居多,其中不少珍貴手迹流入日本。朱熹作為一代大學者,把書法當作“餘事”,書法作品是非常值得深入研究的。

朱熹書藝突出特點在于在無意求工時自然發揮,以筆墨精妙,意境高雅,博得曆代書家、學者的稱贊。元王恽曰:“考亭之書,道義精華之氣,渾渾灏灏,自理窟中流出。”又雲:“道義之氣,蔥蔥郁郁,散于文字間。”明陶宗儀曰:“朱子繼續道統,優入聖域,而于翰墨亦加之功。……下筆即沉着典雅,雖片缣寸楮,人争珍秘。”近代書法理論家丁文隽在《書法精論》中亦評其書“雄強凝毅,頗為世重”。由于朱熹在當時是名氣很大的學者,不少門人弟子将家藏秘帖請朱熹題跋,使他有較多的機會觀賞到魏晉、唐宋年間衆多名家墨寶,從中博觀約取,撷百家所長,及至晚年書藝才漸進佳境。朱熹的父親朱松是位善書者,得力于王安石體,臨寫王安石的字幾可亂真。朱熹天姿敏慧,随父學習書法,從小受到書法藝術的熏陶。青年時期,朱熹對書法興趣更濃,他在《家藏石刻序》中自述:“予少好古金石文字,家貧不能有其書,獨時取歐陽子所集錄,觀其序、跋辨證之辭以為樂,遇适意時,恍然若手摩挲其金石面目,了其文字也。”種種便利的條件,使他成為實力派書法家。

明王世貞說:“觀晦翁書筆勢迅疾,曾無意于求工,而點畫波磔,無一不合書家規矩。”這種嚴守前人法度的嚴謹書風,是朱熹一絲不苟的學者風度的反映,也是其書法藝術未能達到“獨樹一幟”的更高境界的原因。 朱熹書寫榜書,筆勢磅礴凝重,古拙遒勁,非常精彩,顯示出他深厚的書法功力。如楷體榜書牧愛堂刻石,“牧愛堂”三字,扁方形,原石高94厘米,長157厘米,餘子俊摹刻并跋。朱熹摩崖題刻字徑最大者當數福州鼓山喝水岩洞壑石壁上的“壽”字,字徑超3米。鼓山絕頂峰巅北坡積水池左前側有朱熹“天風海濤”四大字,行楷書,縱向排列,每字縱48厘米,寬39厘米,題刻總高217厘米,東西寬60厘米。落款為“晦翁為子直書”。

他的墨迹紙本《草書秋深帖》,結體偏扁,字距緊密,筆路飽滿,無浮滑感,具強雄之氣,隐約可見他顔楷的深厚功底。随着朱熹在理學方面聲望日高,他在雲遊四方講學中,“抱道自信,與藝俱遊”,課餘酒酣之際,誦詩揮毫,即興作書,特别喜誦諸葛亮的《出師表》,“而後書之,以贈友人”。朱子精湛的書法藝術,是其一生生活軌迹的印記和理學思想的生動展現。

朱熹題跋歐陽修《集古錄跋》高清欣賞

▼

書法 發現心靈的美好

思接千載 視通萬裡 心遊萬仞 精骛八極