内容提要:本文對河北境内龍山時代的考古遺存進行了分期研究,讨論了各遺存的文化屬性及其源流,最後對文化格局進行闡發。河北境内的龍山文化遺存可分為三期五段,包括五種不同文化性質的遺存,每種遺存的源流不盡相同,每種遺存在不同的發展階段都不同程度地受到周邊地區文化的影響,但不同遺存對外來文化因素表現出接受或排斥兩種截然不同的态度。

數十年來,河北境内發現了近百處龍山文化遺址,經過試掘或發掘的遺址有澗溝、龜台、大城山、雪山、下潘旺、啞叭莊、鎮江營、北封村、陳圩、念頭、薛莊、後遷義等十幾處,為該區域龍山文化的研究提供了條件。該區域龍山文化的研究工作始于上世紀70年代,許多學者在文化類型劃分、文化源流與周圍文化關系等方面做過較深入的研究,提出一些很有啟發性的觀點,但在河北地區這一大的空間範圍内不但缺少一個時間标尺來衡量各個文化類型間的相對早晚關系,而且對區域内各類遺存的性質、互相關系以及文化格局等研究不足,本文在分期的基礎上嘗試對這些問題做出解答。

一 河北境内龍山文化遺存分期

根據自然地理環境,河北地區可分為海河平原和冀北山地兩個大區,海河平原區以滹沱河為界,可以分為南北兩部;北部以永定河—海河為界,可再分為海河平原北部北區、海河平原北部南區。

(一) 海河平原南部

該地區考古工作開展較早,調查及發掘的龍山時期遺存主要集中在邯鄲地區,可分為兩個時期。

第一期以澗溝、台口村遺址為代表。

陶器群主要包括雙鋬鬲、雙耳罐、雙耳甕、雙腹盆、大平底盆、豆等。盛行泥質灰陶,其次為夾砂灰陶、泥質黑陶。泥質陶多為素面,部分器表磨光,夾砂陶多施有紋飾,以繩紋為主,籃紋、方格紋、弦紋較少。

第二期可以分為早、晚兩段。

早段以下潘旺F1為代表,念頭遺址也發現有相同類型的遺存。

陶器群種類較上一期增加,包括釜形斝、雙耳甕、敞口罐、豆、小平底盆、細柄杯、缽、覆盆形器蓋等,後四種為新出現的器類。以泥質灰陶為主,其次為夾砂灰陶,另有少量泥質黑陶、泥質紅陶、夾砂紅陶。以素面為大宗,其中有一部分器表磨光;有紋飾者,多見斜向籃紋,其次為細密整齊的繩紋,方格紋、弦紋、附加堆紋等較少見。

晚段以薛莊、榆林遺址為代表,袁家墳、龜台等遺址也存在同類遺存。

陶器群的種類有鼎、圓鼓腹罐、雙鋬鬲、折腹盆、大平底盆、圈足盤、筒形杯等,罐數量最多,其次為盆。器類較早段增加,如鼎、甗等。仍流行泥質陶,夾砂陶比例增大,泥質陶陶質細膩,主要為盛貯器;夾砂陶以炊器為主,部分夾有較大的砂粒。陶色主要為灰陶,其次為褐陶,黑陶、黑褐陶、灰褐陶等較少,部分器物陶色不均,有一器多色的現象。多見素面陶,磨光陶比例下降。紋飾盛行繩紋,其次為籃紋,另有少量弦紋、方格紋、附加堆紋等。

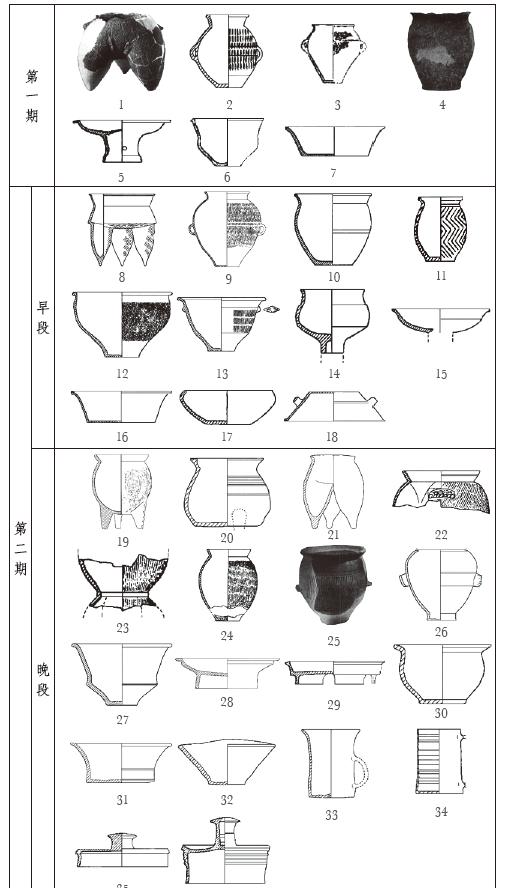

海河平原南部各期段的陶器群(圖一)。

圖一 海河平原南部器物分期圖

1.無(原報告無器物号,下同) 2.H6 : 70 3.無 4.T24 : 4 5-7.無 8.F1 : 82 9.H56 : 1 10.F1 : 77 11.F1 : 46 12.F1 : 36 13.F1 : 30 14.F1 : 45 15.F1 : 80 16.F1 : 52 17.F1 : 44 18.F1 : 61 19.H40 : 4 20.H40 : 6 21.H21 : 5 22.H11 : 1 23.H11 : 7 24.H11 : 22 25.無 26.H44 : 18 27.H44 : 24 28.H44 : 19 29.H11 : 5 30.H44 : 17 31.H44 : 22 32.H44 : 21 33.H44 : 15 34.H44 : 7 35.H11 : 11 36.H11 : 10(1-3、5-7澗溝遺址,4台口村遺址,8、10-18下潘旺遺址,9念頭遺址,19-21、26-28、30-34薛莊遺址,25

龜台遺址,22-24、29、35、36榆林遺址。)

(二)海河平原北部

1.海河平原北部北區

這一地區積累了比較豐富的考古材料,主要集中在天津北部、唐山地區和北京及其周邊地區,鎮江營遺址的材料對于建立該地區的文化序列具有重要作用。

《鎮江營與塔照》将鎮江營遺址的龍山文化遺存分為兩段三組,該分期基本反映了遺存的相對年代,但是個别機關的段組歸屬尚應調整。在報告的分組中,FZH1377與FZH277屬于同一組,但FZH1377甗與FZH277:13、8甗對比發現,FZH277:13甗有腰隔,且外飾附加堆紋,晚于FZH1377:1甗,是以将FZH1377歸于上一組。此外,結合其他遺址的材料看,鎮江營一、二組之間在陶器組合和類型方面有很大的相似性,是以合為第一期,第三組即為第二期。以此分期為标尺,将該地區的龍山文化遺存分為兩期。

第一期以鎮江營H1086、H1012、H1108,大城山T8等機關為代表,包括東莊店、韓家街、張家園等遺址。

陶器群有盒形鼎、甗、雙鋬斝、雙鋬鬲、深腹罐、子口罐、子口甕、雙腹盆、大平底盆、單把杯、豆、子口盒等,以平底器為主。盛行夾砂陶,其次為泥質陶,陶胎整體較薄,有少量蛋殼陶片。以灰陶最為常見,有一定數量的黑陶、褐陶,還有少量紅陶。盛行素面陶,存在較多磨光陶器,紋飾多見繩紋、方格紋、籃紋等。

第二期以鎮江營H277、H1101、H700等機關為代表,包括後遷義第一類遺存。

陶器種類有雙鋬斝、鬲、甗、高領甕、雙鋬甕、子口甕、中口罐、子口罐、貫耳壺、大平底盆、雙腹盆、杯等。整體較上期略顯粗糙,仍以平底器為主,三足器數量增多。以泥質陶為主,其次為夾砂陶,陶胎整體較上期變厚。陶色仍流行灰陶,其次為褐陶,可分為紅褐、灰褐兩類,另有少量磨光黑陶。陶器以素面為大宗,有紋飾者多見繩紋、方格紋、籃紋等。

海河平原北部北區各期段的陶器群(圖二)。

圖二 海河平原北部北區器物分期圖

1.H1377 : 1 2.H66 3.H1108 : 6 4.無 5.T8 : 254 6.無 7.H1012 : 42 8.無 9.T8 : 250 10.無 11.T8 : 231 12.T8 : 212 13.H347 : 1 14.H1101 : 10 15.H277 : 13 16.H277 : 1 17.T8 : 260 18.01H18 : 1 19.99T2 : 21 20.01H24 : 1 21.H281 : 3 22.99F1 : 8 23.99T2 : 8 24.99T23

25.H532 : 2 26.01H45 : 6(1、3、7、13-16、21、25鎮江營遺址,2、4、6、8雪山遺址,5、9、11、12、17大城山遺址,10韓家街遺址,18-20、22-24、26後遷義遺址。)

2.海河平原北部南區

該地區龍山時代的考古遺存發現較多,尤以啞叭莊遺址的材料最為豐富,為該地區文化序列的建立提供了标尺,可分為三期。

第一期以啞叭莊H31、H29、H46為代表,還包括H63、H78等。

陶器組合比較簡單,主要包括鼓腹罐、深腹罐、直口甕、圈足盤、大平底盆等,罐類器的數量最多。陶器以泥質灰陶為主,其次為夾砂灰陶,泥質黑陶、夾砂紅褐陶、夾蚌灰陶等數量較少。以素面為大宗,少量器表磨光。紋飾以繩紋為主,整齊細密,還有少量的弦紋、籃紋。

第二期以啞叭莊H34為代表,還包括H49、H35等機關。陳圩遺址也發現有同時期的遺存。

陶器群的種類和數量明顯比上一期增多,主要包括折沿罐、弧腹罐、鼓腹罐、雙橫耳罐、圈足盤、豆、子口雙橫耳甕、雙橫耳壺、鬲式甗、鬶等。其中後四種為新出現的器形。灰陶占比最高,其次為黑陶,紅陶、褐陶最少。陶質以泥質陶為主,有一定數量的夾砂陶,還有少量夾蚌陶。陶器以素面為主,紋飾多見繩紋,其次為籃紋、方格紋、附加堆紋等。該期的陶器有兩個明顯的特征:一是橫耳開始流行;二是紋飾的種類增多。

第三期以啞叭莊H4、H30、H96為代表,還包括H17、H20、H23、H115等機關。北封村、小客莊也有同時期的遺存。

陶器群主要包括大敞口甗、高領鬲、弧腹罐、素面罐、矮領甕、雞冠耳甕、垂腹壺、圈足盤、豆、大平底盆等,其中甕、杯、鬲等為新出現的器形。大部分陶器為泥質陶,夾砂陶、夾蚌陶的比例下降。陶色以灰陶為主,其次為黑陶,紅陶、褐陶、紅褐陶數量較少。素面陶較前期減少,有紋飾者籃紋、繩紋的比例相當,還有少量弦紋、方格紋、附加堆紋等。該期陶器整體造型較為矮胖,以小平底器為主,器耳流行雙鋬耳。

海河平原北部南區各期段的陶器群(圖三)。

圖三 海河平原北部南區器物分期圖

1.H31 : 12 2.H63 : 2 3.H29 : 6 4.H63 : 1 5.H31 : 13 6.H31 : 14 7.H46 : 3 8.H31 : 8 9.H46 : 2 10.H34 : 95 11.H34 : 104 12.H34 : 92 13.H34 : 108 14.H34 : 106 15.H34 : 100 16.H34 : 94 17.H34 : 98 18.H34 : 107 19.H34 : 101 20.H34 : 91 21.H35 : 24 22.H30 : 15 23.H50 : 1 24.H30 : 1 25.H8 : 1

26.H8 : 19 27.H4 : 38 28.H96 : 1 29.H30 : 14 30.H50 : 2 31.H96 : 2 32.H4 : 34 33.H96 : 6 34.H20 : 9 35.H4 : 32 36.H20 : 8 37.H23 : 11 38.H23 : 2 39.H50 : 25 40.H4 : 2 41.H4 : 37 (25、26北封村遺址,餘為啞叭莊遺址。)

(三)冀北山地區

該地區的考古工作以調查為主,考古遺存主要集中在冀西北的桑幹河、洋河流域,出土了較豐富的遺物。許永傑先生早已指出這一地區龍山時期的文化遺存可以分為兩期,本文同意這一認識,是以叙述從略。

冀北山地區各期段的陶器群(圖四)。

圖四 冀北山地區器物分期圖

1.H3 : 3 2.H3 : 1 3.H3 : 2 4.H2 : 7 5.H2 : 33 6.H120 : 24 7.H104 : 36 8.H104 : 36 9.H2 : 9 10.H3 : 511.G4 : 11 12.H110 : 1 13.H2 : 1 14.H2 : 3 15.H2 : 4 16.F103 : 9 17.H2 : 2(1-5、9、13-15、17賈家營遺址,6-8、12、16篩子绫羅,10三關,11官莊。)

(四)河北境内龍山文化遺存的編年序列

河北境内龍山文化時期各遺存之間有較多形制風格或特征相同的器物,以此為參考,可以列出各地區不同時期文化遺存的相對年代關系(表一)。

二 河北境内龍山文化的性質與源流

(一) 河北境内龍山文化的性質

海河平原南部地區的考古遺存雖然被分為兩期三段,但兩期之間的陶器風格和基本陶器群幾乎相同,且部分器物具有明顯的演變關系,這兩期龍山文化遺存應屬同一考古學文化。這一遺存的基本陶器群可參見本文分期部分。其中,釜形斝、肥袋足甗、深腹罐、素面卷沿罐、小口豎耳高領甕、大平底盆、折腹盆、蘑菇紐器蓋、覆盆形器蓋等是分布在豫北地區後岡二期文化的基本器物組合中的常見器物;而大圈足盤、罍、筒形杯、鳥喙形鼎足、直壁平頂器蓋等與山東龍山文化的同類器相同;雙鋬鬲與分布在晉中地區杏花文化的同類器相同;側三角形足罐形鼎為分布在豫東地區王油坊文化的典型器物。海河平原南部地區龍山時期文化遺存的基本陶器群與後岡二期文化基本一緻,是以該地區的龍山文化遺存應屬于後岡二期文化。值得注意的是,此地區後岡二期文化具有一定的特點:陶器以素面灰陶為主,部分器表磨光,泥質陶的比例較高,受山東龍山文化的影響較大。以上特點是同一種考古學文化因分布地域不同而表現出的差異,可命名為後岡二期文化的一個地方類型。到目前為止,該地區龍山時期的文化類型被稱為“澗溝類型”“白營類型”“大寒類型”等,本文認為澗溝類型較好,理由是澗溝遺址發掘最早,出土材料單純,而且位于冀南地區,最能代表該地區的文化面貌。

海河平原北部南區的三期龍山文化遺存均流行筒狀灰坑,基本陶器群始終比較一緻,且陶器的早晚演變關系明顯,它們應屬于同一考古學文化。這一遺存的名稱有“龍山時代啞叭莊類型”“海岱龍山文化啞叭莊類型”等。借以命名的啞叭莊遺址龍山時期遺存的基本陶器群可參見本文分期部分。這支遺存的文化因素并不單純,素面大折沿罐及陶器夾雲母現象與本地早一期的雪山一期文化傳統有關;大敞口盆形甗、雙鋬罐、雙鋬甕、直口甕、雙鋬壺、折腹鬲等屬于本地文化因素;而罐形甗、深腹罐、大平底盆、雙腹盆等屬于豫北冀南地區後岡二期文化的常見器物;覆碗形器蓋、筒形杯、子口罐、雙橫耳罐、雙橫耳壺等與山東龍山文化的同類器相似;圈足盤、子口甕、鬶等常見于豫東王油坊文化。海河平原北部南區的龍山時期文化遺存雖然融合了豫北冀南、山東、豫東三個文化區的文化因素,但仍以本地文化因素為主,它有一群能反映自身特色的器物群,可稱為啞叭莊類型。

海河平原北部北區的兩期考古學文化遺存的陶器盛行灰陶,多見素面陶,基本陶器群比較穩定,部分器物具有明顯的早晚演變關系,兩期遺存的文化面貌較一緻,應屬于同一考古學文化。這一遺存被冠以“雪山二期文化”“大城山T8類型”等稱呼。北京雪山遺址雖然發掘較早,但材料一直未公布,導緻學界對該文化的面貌不能有清晰的認識。由于鎮江營、後遷義等遺址材料的發表,這類遺存的内涵才得以弄清。這支遺存的陶器群參見本文分期部分。其中,高領鼓腹罐以及陶器的夾雲母現象是對本地雪山一期文化因素的傳承和發展;雙鋬鬲、雙鋬斝、雙鋬盉與三北地區遊邀文化基本陶器群的同類器相同;無腰隔罐形甗、高領甕、深腹罐是豫北冀南地區後岡二期文化的常見器物;雙鋬罐、雙鋬深腹盆形甗、直口甕與啞叭莊類型的影響有關;盒形鼎、筒形器蓋、大平底盆、豆、杯、盒等是山東龍山文化的典型器物;子口甕等與豫東地區王油坊文化的同類器相同。從文化面貌上看,該支遺存不同于任何周圍地區的文化類型,而是由多個地區的文化因素構成,不宜用“文化”來命名[25]。從地理環境上看,該地區東與渤海相鄰,西倚太行山,南為永定河—海河,北至燕山,是一個兩面環山、兩面環水的相對封閉地理單元。以上分析表明,不宜将這支遺存歸入任何一個相鄰的文化區。雪山遺址、大城山遺址雖然發現并命名早,也有一定規模的發掘,但目前公布的材料較少,都不具有典型性。鎮江營遺址不但經過了較大規模的發掘,而且出土了豐富的材料,最能反映該地區多種文化因素的構成情況,是以海河平原北部北區的文化遺存可命名為鎮江營類型。

冀西北地區的龍山時期遺存有兩支,一支是以賈家營H3為代表的遺存。這支遺存能确定的遺物隻有雙耳罐和曲腹盆,這兩種器物與老虎山文化基本陶器群的同類器相同,是以這支遺存應屬于老虎山文化,但由于器物種類少且年代特征不甚明顯,這一遺存是否進入龍山時期仍需進一步研究。一支是龍山文化中期以賈家營H2、篩子绫羅、三關等為代表的遺存,稱為“文化”或“類型”者,主要有“遊邀文化”“老虎山文化篩子绫羅類型”。這支遺存的基本陶器群見本文分期部分,它們與遊邀文化的陶器基本組合相同,可稱為遊邀文化。

(二) 河北境内龍山文化的源流

1.後岡二期文化澗溝類型的源流

後岡二期文化澗溝類型是分布在海河平原南部地區的龍山時期遺存,這一地區早于澗溝類型的考古學文化是大司空文化。目前考古發現的遺址主要有下潘旺、界段營、南楊莊、台口村、柴莊、百家村等,其中下潘旺、台口村遺址的層位關系證明後岡二期文化澗溝類型晚于大司空文化。大司空文化的基本陶器群包括彩陶缽、素面缽、彩陶碗、素面夾砂罐、繩紋罐、彩陶甕、小口高領甕、鼓腹彩陶盆、素面盆等。雖然素面缽、素面夾砂罐、繩紋罐可以在澗溝類型中找到同類器,但兩者之間仍然存在着較大的時間缺環,是以澗溝類型當另有來源。值得注意的是,張家廟H3材料的發表為解決這一問題提供了一定的線索,該灰坑的陶器包括折沿罐、缽、豎耳大口罐等,以罐類器為主,流行素面陶,有少量的彩陶、斜籃紋裝飾。這批陶器具有明顯的過渡性質,既有大司空文化的典型器物彩陶缽、素面缽,又出現了該地區龍山時期的籃紋、豎耳、折沿等流行要素。雖然H3的材料少,但意義重大,至少說明該地區可能存在一種與張家廟H3類似的遺存,本文暫且稱之為張家廟H3類遺存,後岡二期文化澗溝類型的起源應該與這類遺存有關。

下七垣文化漳河型是繼澗溝類型之後分布在海河平原南部地區的文化遺存,下潘旺遺址的層位關系證明下七垣文化漳河型晚于後岡二期文化澗溝類型。漳河型的基本陶器組合為高領弧腹鬲、罐形甗、盆形鼎、橄榄形罐、斂口甕、平口甕、深鼓腹盆、大平底盆、豆等。從陶器文化因素所占比重的大小分析,可以分為三類:第一類,占比大,如罐形甗、橄榄形罐、深鼓腹盆、大平底盆等,這些器物都可以在本地澗溝類型中找到同類器,但個别器物仍存在演變上的缺環(如深鼓腹盆)。第二類,占比較大,如漳河型的典型器物高領弧腹鬲、斂口甕,前者是晉中白燕文化的常見器物;而後者來自東下馮文化。第三類,占比較小,如素面盆、淺盤豆、盆形鼎、捏口罐等,其中素面盆、淺盤豆與嶽石文化的影響有關;盆形鼎多見于輝衛文化;捏口罐、大口尊等是二裡頭文化的同類器。根據上述分析可知,下七垣文化漳河型是在澗溝類型的基礎上,吸收了其他地區的考古學文化因素後形成的。

2.啞叭莊類型的源流

在啞叭莊類型的分布範圍内,早于該類型的考古學文化是雪山一期文化。目前發表的材料中,主要有午方、中賈壁、上坡、北福地等遺址。該文化的基本陶器群包括筒形罐、折沿罐、雙耳罐、敞口盆、曲腹盆、小口高領甕、斂口缽等。其中,折沿罐可視為兩種文化的同類器,但啞叭莊類型的典型器物盆形甗、雙鋬甕、直口甕、雙鋬壺、折腹鬲等絕不是産生于雪山一期文化。從陶器器類角度分析,甗、甕在冀南後岡二期文化中較常見,雙耳壺是山東龍山文化的常見器物,鬲最早産生于太行山西側地區,這些器類雖然來自周邊地區,但在啞叭莊類型中已發生了較大的變化,這可能是“啞叭莊類型”先民具有較強的學習能力,對外來文化持一種開放的态度,在接受外來文化的同時對其進行了改造以适應自己的生活習慣。可以說,啞叭莊類型是積極融合了周邊地區的文化因素後形成的。

啞叭莊類型之後分布在海河平原北部南區的文化遺存是下七垣文化下嶽各莊類型。啞叭莊遺址的層位關系證明下嶽各莊類型晚于啞叭莊類型。下嶽各莊類型的基本陶器群包括高領弧腹鬲、長頸袋足鬲、深腹盆形甗、深腹罐、卷沿素面罐、小卷沿鼓腹甕、斂口甕、素面鼓腹盆、繩紋深腹盆、淺盤豆等。其中,深腹盆形甗、深腹罐、卷沿素面罐、小卷沿鼓腹甕應承自啞叭莊類型,其與啞叭莊類型的同類器具有清晰的演變過程;高領弧腹鬲、長頸袋足鬲來自太行山西側白燕文化;斂口甕是東下馮文化的常見器物;淺盤豆、素面鼓腹盆與山東嶽石文化影響有關;小口鼓腹鬲來自大坨頭文化;折肩鬲等與夏家店下層文化的同類器相同。是以,下嶽各莊類型是在啞叭莊類型的基礎上吸收了一些同時期周邊地區的文化因素後形成的。

3.鎮江營類型的源流

海河平原北部北區早于鎮江營類型的文化遺存是雪山一期文化。目前發表的材料主要有雪山、鎮江營、張家園等遺址,其中鎮江營遺址的層位關系證明鎮江營類型晚于雪山一期文化。雪山一期文化的基本陶器群包括筒形罐、高領鼓腹罐、彩陶缽、卷沿罐、曲腹盆、斂口缽等。其中,高領鼓腹罐、卷沿罐為兩者共有的器類,但目前的材料尚不能看出明顯的承襲關系。雪山一期文化的下限不晚于仰韶文化晚期,鎮江營類型的上限不早于龍山文化晚期,兩者之間存在着時間上的缺環。仰韶時代結束後,該地區的考古學文化可能處于衰落狀态,由于海河平原北部北區是一個相對封閉的地理單元,在很長一段時間内,周圍地區的文化未能影響到這裡,直到龍山中晚期,其他地區的文化因素開始增多,逐漸形成了具有多種文化因素的鎮江營類型。

在海河平原北部北區,繼鎮江營類型之後是大坨頭文化,鎮江營、後遷義、張家園等遺址的發掘表明,大坨頭文化在層位關系上晚于鎮江營類型。大坨頭文化的基本陶器群為鼓腹鬲、弧腹鬲、折肩鬲、大敞口甗、素面卷沿罐、深腹罐、折肩罐、大口折肩甕、斂口甕、折肩尊、曲腹盆、雙耳罐、缽等。在紋飾方面,鎮江營類型的弦斷繩紋、細繩紋等紋飾也流行于大坨頭文化;在器形方面,除少部分器物(如折肩類器物)可能與夏家店下層文化的影響有關外,其餘的絕大多數陶器都可以在鎮江營類型中找到同類器,且部分器物具有明顯的演變關系。可以說,大坨頭文化是在鎮江營類型的基礎上,吸收了少量燕山以北地區的文化因素後形成的。

4.冀西北地區老虎山文化的源流

冀西北地區早于老虎山文化的考古學文化遺存是雪山一期文化,該文化的基本陶器群包括筒形罐、高領鼓腹罐、雙耳壺、彩陶缽、卷沿罐、曲腹盆、斂口缽等。從陶器形制等方面來看兩者有很大差別,它們之間不存在源流關系。老虎山文化主要是分布在岱海地區以老虎山、園子溝等遺址為代表的文化遺存,其基本陶器群包括素面雙耳罐、高領雙耳罐、繩紋罐、直口甕、斂口甕、鬲、缽、斜腹盆等。岱海地區早于老虎山文化的考古學文化遺存是廟子溝類型、阿善文化。阿善文化的基本陶器群包括小口尖底瓶、雙耳斂口甕、折肩罐、筒形罐、盆形甑、素面罐、碗等。廟子溝類型的基本陶器群包括素面小口雙耳壺、素面雙耳罐、繩紋甕、繩紋罐、素面盆、折腹盆等。老虎山文化的素面雙耳罐、高領雙耳罐、曲腹盆、斂口甕、繩紋罐等來源于廟子溝類型,而繩紋罐、直口甕、缽等來源于阿善文化;而鬲是受晉中地區杏花文化影響的産物。以上分析可知,老虎山文化是在本地廟子溝類型、阿善文化的基礎上,融合了晉中地區的文化因素後形成的。

老虎山文化遺存之後,分布于冀西北地區的考古學文化遺存是遊邀文化,該文化的基本陶器群以雙鋬類陶器為主,紋飾流行繩紋,多三足器,少平底器。老虎山文化在該地區的遺存多為素面平底器,是以兩者之間應不存在淵源關系。由于目前材料太少,該地區老虎山文化的去向仍需要更多考古材料的公布才能揭示。

5.冀西北地區遊邀文化的源流

冀西北地區早于遊邀文化的考古學文化遺存是老虎山文化。正如前文所述,遊邀文化并非老虎山文化的後裔,其另有來源。冀西北地區與三北地區的遊邀文化屬于同一個文化系統,目前學界一般認為,該文化的形成與晉中杏花文化的擴散有關,可能是杏花文化沿汾河北上形成的。

冀西北地區晚于遊邀文化的考古學文化遺存是壺流河類型,從目前公布的材料看,官莊遺址的層位關系可以證明壺流河類型晚于遊邀文化。該類型的陶器群主要包括雙鋬鬲、折腹鬲、高領弧腹鬲、尊形鬲、盂形豆、鼓腹罐、斜腹盆、卷沿甕、卵形三足甕等。其中,雙鋬鬲、鼓腹罐、卷沿甕、斜腹盆等可以在遊邀文化中找到同類器;尊形鬲、盂形豆是夏家店下層文化的标志性器物;折腹鬲來源于啞叭莊類型,啞叭莊遺址的H50:1鬲可視為其前身;高領弧腹鬲、卵形三足甕與晉中地區白燕文化的影響有關。基于以上分析,本文認為壺流河類型是在遊邀文化的基礎上,吸收了夏家店下層文化的一些因素以及啞叭莊類型、白燕文化、下七垣文化的個别因素後形成的。

三 河北境内龍山文化的格局

龍山時代早期早段僅在冀西北地區發現少量屬于老虎山文化的遺存,雖然陶器的形制、紋飾等保留了來源地文化的特點,但這幾件器物整體相對規整、美觀,已失去了老虎山文化同類器的粗狂之風。

龍山時代早期晚段冀西北地區的老虎山文化在此階段并沒有延續下來。分布在海河平原南部的張家廟H3類遺存的後裔在晉中杏花文化、冀西北老虎山文化及豫東王油坊文化的影響下,逐漸形成了以澗溝、台口村為代表的後岡二期文化澗溝類型。此時的澗溝類型剛剛形成,周圍地區的文化特征較濃厚,但已産生展現自身特色的器物。其分布範圍有限,可能僅局限于邯鄲地區。

龍山時代中期的文化格局發生了較大變化。海河平原南部的後岡二期文化澗溝類型進入繁榮期,不但繼續吸收周圍地區的文化因素,而且産生了一批自身風格明顯的器物,如深腹盆、大口素面罐等,使其在整個後岡二期文化中的區域特征更加明顯。該類型的分布範圍進一步擴大,向西擴張至武安地區,向北擴張至邢台地區。澗溝類型繼續向北滲透至海河平原北部南區的滄州、保定地區,與當地的土著文化、周邊地區文化相結合,文化内涵發生了劇烈的變化,形成新的文化類型—啞叭莊類型。此時的啞叭莊類型剛剛形成,分布範圍僅限于今保定以東的小片區域内,文化内涵單純,主要為罐、盆、碗等平底類器,部分陶器具有較強的澗溝類型風格。冀西北地區的桑幹河、洋河流域出現了大量的遊邀文化遺存,這一文化的雙鋬類陶器等典型器物主要發現在房址、灰坑中,說明此地區遊邀文化的出現可能是以人群遷徙的方式實作的,而桑幹河、洋河應該是文化遷徙的要道。

龍山時代晚期後岡二期文化澗溝類型繼續發展,周圍文化的影響也變得強烈,其中尤以山東龍山文化為甚,部分山東本土較少見的器物在該地區出現(如罍等)。同時,該類型的文化因素持續向其它地區輸出,雖然在前一階段就進入了啞叭莊類型的分布區,但随着啞叭莊類型的強大,其文化因素似乎并沒有被對方接受,在受到一定的排斥後,繼續向北滲透到了海河平原北部北區。海河平原北部南區的啞叭莊類型此時進入繁榮期,在擺脫了前一階段澗溝類型的影響後,不但出現了自身特征明顯的陶器群,而且吸收了較多其他地區的文化因素,如王油坊文化、山東龍山文化等。其分布範圍不斷擴大,向西到達保定以北地區,向南到達滹沱河流域,向北滲透到薊運河、灤河流域。在海河平原北部北區,南方的啞叭莊類型、後岡二期文化澗溝類型、西方的遊邀文化、東南方的山東龍山文化因素相繼來到這裡,不斷的融合、交流,最終形成了鎮江營類型。在這些外來文化因素中,尤以山東龍山文化的影響最深,如大城山T8層出土的大多數陶器屬山東龍山文化。這一階段海河平原文化區的文化類型有一種向北發展的态勢,其結果是促成了燕山以南地區鎮江營類型的形成。

河北境内龍山文化的面貌與其自然地理環境具有密切的關系。冀北山地區由于距離岱海及晉北地區較近,又有河流相通,該區域的文化類型均屬于外來文化系統。海河平原不僅位于中原、海岱兩大曆史文化區的交錯地帶,而且處在南北兩大文化區的中間位置,是以該地區龍山文化遺存的外來文化因素多,文化面貌複雜。海河平原南部的冀南地區與豫北地區曆來是一個相對獨立的小文化區,在進入龍山時代後,仍延續了這一傳統,雖然受到周邊地區文化的影響,但該地區的後岡二期文化始終具有一定的穩定性,外來文化因素一直處于邊緣地位;海河平原中部的冀中地區對外來文化因素持一種包容的态度,在對周邊地區的文化因素進行融合、改造後,形成了獨具特色的啞叭莊類型;海河平原北部地區由于處在一個相對封閉的地理單元,在進入龍山時代後,周邊地區的文化因素持續不斷地影響到這裡,但各種外來文化互相間似乎是一種排斥的态度,如山東龍山文化因素主要分布在薊運河以東地區,杏花文化、澗溝類型、啞叭莊類型等文化因素主要分布在薊運河以西地區,雖然在鎮江營遺址也發現有多種文化因素共存的現象,但它們始終沒有産生新的器類,這說明該地區的外來文化因素一直沒有完全融合。