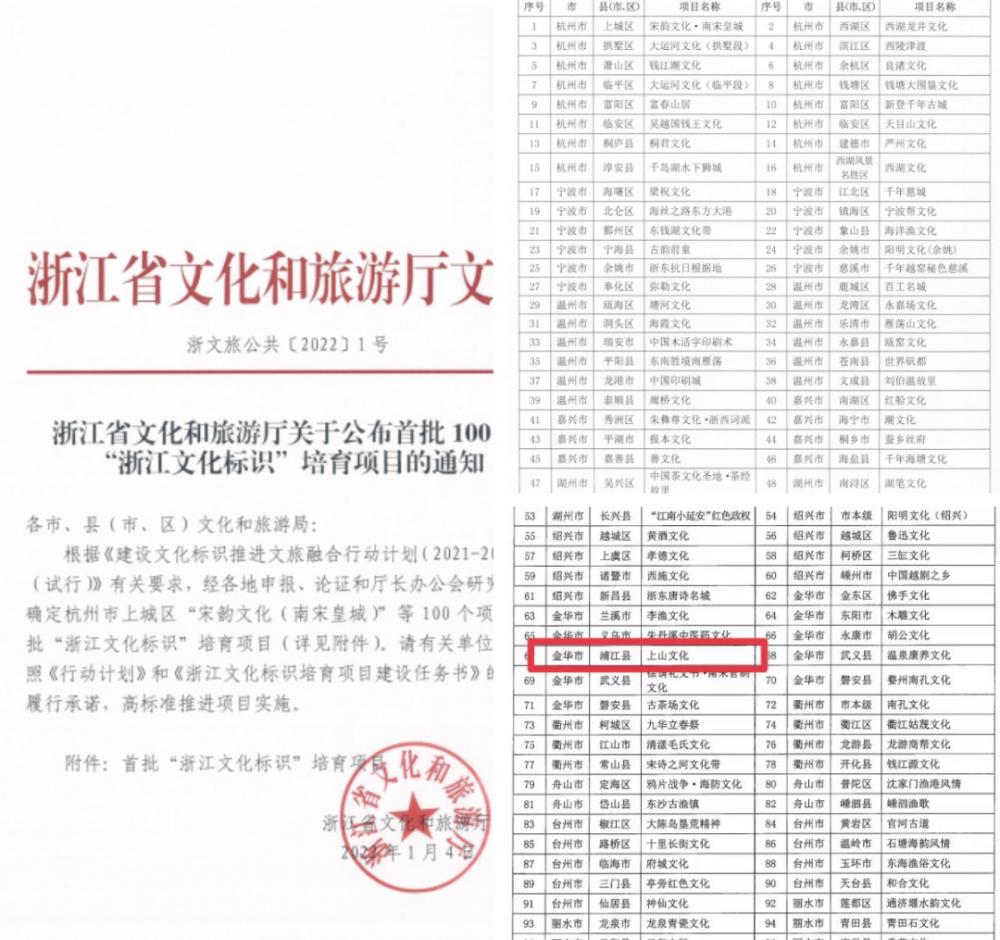

1月4日,浙江省文化和旅遊廳公布了首批100項“浙江文化辨別”培育項目,其中我縣上山文化成為其中之一。在公布名單後,省文化和旅遊廳要求各機關依據要求履行承諾,高标準推進項目實施。

萬年上山

一萬年前,“上山人”的腳印,落在了浙江浦江。從此,“上山人”告别了山林洞穴的生存模式,走向曠野,勾畫出東亞地區曆史長卷中令人驚歎的一筆。

2000年,浦江縣黃宅鎮上山村,深埋土壤深處的炭化稻米,摻雜了砻糠碎殼的陶片,揭開了沉睡萬年的浙江浦江上山遺址的神秘面紗。上山文化從萬年前的時空,“跳躍”到世界眼前,突破了世人此前關于中國南方地區新石器早期考古學文化年代和面貌的認識,使考古學家對河姆渡文化之前的史前史有了探索的方向。

百谷自生,冬夏播琴。農業起源、人類起源和國家起源一同構成考古學在世界範圍内的三大課題。水稻至今養活了世界一半以上的人口,稻作農業的發展,徹底改變了人類文明的生産和生活方式。

“稻·源·啟明——浙江上山文化考古特展”展出的炭化稻米。人民網 葉賓得攝

2006年11月在浦江舉行的“中國第四屆環境考古學大會暨上山遺址學術研讨會”上,“上山文化”被正式命名,這是目前浙江乃至整個中國東南地區年代最早的新石器時代文化。此後,在以上山遺址為命名地的“上山文化”考古工作中,又陸續發現了一萬年前屬性明确的栽培水稻、迄今最早的定居村落遺迹和大量彩陶遺存,上山文化考古發現成果舉世矚目,充分證明這裡是世界稻作文明的起源地,是以南方稻作文明和北方粟作文明為基礎的中華文明形成過程的重要起點。

21年來,浙江已在浦江、嵊州、龍遊、金華、永康、義烏、蘭溪等地發現“上山文化”遺址20處。這是錢塘江流域、長江中下遊乃至全中國起步最早、規模最大、内涵最豐富的早期新石器時代遺址群,比河姆渡文化、跨湖橋文化分别早了3000年、2000年,将浙江文明史推進到1萬年前,改寫了浙江曆史。

上山遺址。浦江縣委宣傳部供圖

上山文化遺址均坐落在河谷盆地的低丘台地上,海拔約40至100米,面積多在2萬至5萬平方米間。這裡遺存豐富,遺迹有墓葬、灰坑、灰溝、器物坑、器物堆、紅燒土堆等,還發現了具有定居性質的環壕和排柱、溝槽結構的房址。出土陶、石、骨器,典型器物有夾炭紅衣大敞口陶盆、雙耳平底陶罐、圜底陶罐、平底陶盤、陶壺以及石磨盤、石磨棒、石球和石片石器。根據地層學、類型學分析,結合碳十四年代測定,上山文化初步可分為早、中、晚三期,早期年代約在距今1萬年前後,中期年代在距今9000年前後,晚期年代在距今8500年前後。

上山文化是世界稻作農業的起源地,是中國農耕村落文化的源頭,也是世界農業文化的重要發生地,具有重要的考古學價值。袁隆平“萬年上山 世界稻源”題詞和嚴文明“遠古中華第一村”題詞,是對上山文化價值内涵的高度概括。

繪有太陽紋的彩陶片。人民網 葉賓得攝

上山文化彩陶是迄今世界上發現的最早彩陶之一,其孕育于上山文化獨特的紅色陶系,是上山文化陶器的精華,也是中國彩陶文化的重要源頭之一。從早期開始,陶器胎料中普遍羼和碎稻殼遺存,證明稻米已經被食用;石磨盤殘留物分析出稻米澱粉粒,證明其稻米脫殼的功能屬性;部分石片石器發現收割禾大學植物的“鐮刀光澤”;遺址土壤中普遍浮選出小穗軸和炭化稻米顆粒,栽培及其從早到晚的演化特征明确。這些發現充分說明,農業和定居這兩大新石器革命的核心要素在上山文化中最早出現了。

相較于長江中遊同樣顯露若幹稻米資訊的早期新石器時代洞穴遺址,上山文化有三個顯著不同的特點:第一,上山稻作包括栽培、收割、脫粒加工和食用的系列内容,一種嶄新的農耕行為體系已經初步形成;第二,走出洞穴,占領、定居于新石器時代活動中心的曠野地帶,這标志着一個時代的真正開始;第三,上山稻作是一種沒有中斷并出現穩定進步的文化現象,随着上山文化的發展而傳播。一種生業經濟行為,與一個群體的生存與繁衍發生了真實的關系。這一遺存資訊及其傳遞的文化意義,超越了早期穴居遺址的時代屬性和曆史屬性。

編輯|劉光雲

稽核|李少俊