“潮源内”一角

凝聚林嘉潑心血的俊榮公廳

“潮源内”的法式陽台

碑刻記錄林嘉潑報效家國的事迹

孫中山饋贈林國英“博愛”墨寶

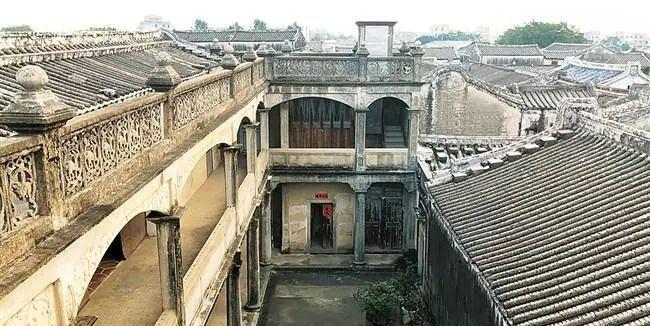

俯瞰榮慶裡 洪少佳 攝

澄海隆都鎮鵲巷村榮慶裡,隐藏着成片僑宅,雖然不是特别起眼,但這裡卻誕生了林複潮、林國英兩位著名華僑,留下了孫中山先生的足迹。筆者日前前往榮慶裡走訪,探尋當年華僑在海外奮鬥拼搏以及回家鄉建設宅院的感人故事。

成片僑宅無聲述說華僑家國情懷

榮慶裡位于鵲巷村西南面,盧姓人最早肇基于此,故俗稱盧厝。清初,來自鮀江都大井鄉和隆眼都客鳥巷的兩支林姓人先後遷居此地,分别開創了“榮慶裡”“仁厚裡”兩個聚落。榮慶裡的開基祖俊榮公還從原住地帶來祖傳的“眼藥膏”和“傷脾散”,在店市一帶行醫賣藥謀生。後代子孫憑借祖傳醫術和秘方在店市相繼開了“長安”“長發”“長和”“長盛”“長來”等5家醫館、藥店,并在榮慶裡興家立室,開枝散葉。

清末開始,榮慶裡的人家陸續出國前往安南(今越南)謀生、創業,發達之後不忘根本,紛紛回家鄉翻新老屋、興建新樓、修建祠堂,掀起家園建設熱潮。不久後,原本低矮陳舊的榮慶裡新樓林立、鱗次栉比。“潮源内”、嘉植公宅第、嘉藝公大宅、長發堂宅第、長盛堂宅第、長和堂宅第、泳祖家塾、怡園書齋、俊榮公廳、訓星公祠、垂得公祠等15座屋宇、祠堂,連成一片。其中最為引人注目的是“潮源内”。

“潮源内”坐東向西,是一座中西合璧的大宅,由一落潮式“雙背劍”平房和後包雙層洋樓構成。後包洋樓是按潮式的七間八屐“下山虎”布局,融入法式騎樓風格建造,二樓拱形陽台和樓下大門,都是歐式水泥門,氣勢宏偉。樓外東北角處,一株近百年的雞蛋花樹,樹身略顯蒼老,但綠葉滿樹,十分茂盛,生機勃勃,部分枝葉伸向大門樓,讓人浮想聯翩。

百年前私家發電照明機房舊迹尚存

“潮源内”的創始人是林嘉潑。走訪中,筆者與其孫子林本就和曾孫林克輝等宅主深入交談,了解到了這座僑宅背後的諸多新鮮事。

林嘉潑乳名複潮,字晴波。其父林訓星有五個孩子,林嘉潑排行第五。清同光年間,他的二哥林嘉植先到安南經商,行情看漲,遂邀兄弟一同前往發展。

發迹後的林嘉潑開始反哺家鄉,帶頭出資倡建訓星公祠,又自掏腰包在祠堂右側築造一座“怡園”作為書齋,延請名師教授子侄讀書。書齋裡有樓台亭榭,假山流水,十分精緻。當年,林嘉潑的侄子林國英就曾在這裡讀書。可惜的是,這座書齋已被後人拆除。

光緒年間,林嘉潑在榮慶裡東畔建造大宅一座,占地面積超過1000平方米,共有廳房42間,鄉人俗稱“潮源内”。大宅的主座和後包分兩個時期建設。主座是由江西人承建,至少耗資1萬銀元。新房落成後不久,林嘉潑從海外購置發電機,大宅内外安裝電燈照明。門樓前的發電機房舊迹今還在,能清楚看到水泥機座,大門樓牆上還儲存有當時布線入室的缶管和線碼,室内多處還殘存着當年的線槽。私家發電照明,“潮源内”開了隆都之先河。

另據上世紀20年代的饒平縣長、隆都人陳梅湖纂修的《饒平縣志補訂》載:“清季,盧厝村僑商林複潮從安南帶來小型電話機,架線于住宅與宗祠之間,遇事用機向家人通告,以省步履,此為饒平縣電話之濫觞。”查《澄海郵電志》,澄海縣城1912年才有電話,而“潮源内”之前已有了電話,隆都可以說是開了電信的先河。筆者就《饒平縣志補訂》這一記錄專門請教了電信業界資深人士、澄海區政協特約文史研究員鄒曉東,他表示,縣志描述正确,所說的即是點到點直連的專線電話,不用總機轉接,直接搖杆呼叫對方,即單線聯系,單線通話。

引進新型建築技術近百年洋樓依然堅固

在宅主的帶領下,我們來到“潮源内”後包洋樓。據了解,該洋樓于1928年設計和基建。圖紙和風格全部由林嘉潑在安南請人設計,連同水泥鋼筋都從西貢購入,然後由侄兒林國英押運回老家,全程監造。按民國十七年同時期建築的價值,這一座洋樓的造價超過1萬銀元。全樓使用當時西方先進的架構結建構造,即澆注鋼筋混凝土結構梁柱,再夯築潮式貝灰牆體。大樓的屐柱全部是水泥構件。值得一提的是,大樓兩邊的噴水柱都是空心的,柱體中嵌入了一根生鐵管,若遇雨天,天台上的雨水均從兩邊4根水管排放,既美觀又實用。

筆者現場看到,整座大樓建築嚴密堅固,至今93年未見一處水泥崩化,水泥構件接縫處未見滲漏或長青苔的痕迹。而隆都周邊有不少比它的建設時間還晚的水泥建築物早已崩化,甚至搖搖欲墜。如此大膽引進新型建築技術,足見林嘉潑敢為人先的膽識。

另據介紹,林嘉潑除了為自己的兒孫營建房間外,還大力資助侄輩、族人興建新居、完成學業等。

西貢開設90間行鋪

林嘉潑經營火砻開當鋪, 成為富甲一方的商賈

憑借聰明睿智,林嘉潑經過一番摸爬滾打在西貢起家,開辦了林潮源火砻,經營大米出口生意。後來又開當鋪,一路購置産業,在西貢帆船街前後開了90間行鋪,成為富甲一方的商賈,人稱“複潮爺”。

林嘉潑到底多有錢,我們不得而知。但從俊榮公廳和大井起思堂尚存碑刻,以及一些文獻記載,可見他對公益事業一擲千金,讓人十分敬佩。

中日甲午戰争後,民族危機促使愛國青年出洋留學救國。當林國英寫信向五叔父表達出國留學意願時,身處異國他邦的林嘉潑大加贊同,并表示負責林國英東渡日本留學的一切費用。光緒二十一年(1895),林國英留學東京法政大學,後來結識了孫中山先生,加入同盟會,從此走上革命道路。深明大義的林嘉潑并無豪言壯語,但卻一如既往默默地資助孫中山和林國英的革命活動。

林嘉潑對國族大業慨然以赴,對家族公共事業也從不吝啬。民國十一年(1922)“八·二”風災中,榮慶裡俊榮公廳被台風吹毀。林嘉潑聞訊後,毅然“獨力重修祖廳,且再捐銀千元,以為永遠祭費,族人同深感激”(碑記用語,下同)。大井鄉林氏祖祠起思堂也“毀于八二風災,廟宇秃壞。歲次甲子(1924),由裔孫嘉潑君出資一千五百元為重修費,再由各族人進主捐資一千二百餘元以足其成……”碑刻雖無言,但镌刻着林嘉潑報本反始的善行,傳遞孝道文化的正能量。

林國英心系家國,積極參與革命活動

獲孫中山饋贈“博愛”手書

從“潮源内”南後包門樓出來,對面就是嘉藝公大宅,也是林國英的舊居。這是一座五門六屐“下山虎”格局的大屋,房子是民國初年建築的雙層洋樓。林嘉藝是林國英父親,清末秀才,因遇亂世無奈下安南謀生,創業西貢。

林國英(1878—1951年),字偉侯,晚清秀才。1907年受孫中山派遣,回潮汕策劃丁未黃岡起義,擔任後方指揮工作,并進駐潮州城籌劃響應各地的革命活動。其被稱為“坐言起行,革命實行家”。當年,丁未黃岡起義持續6天便宣告失敗。幸存的革命志士各奔南洋避難,林國英則經香港回到西貢,投奔叔父林嘉潑。在港時,隆都鄉賢陳慈雲以詩相贈:“侯生系纜在江頭,欲行未行索詩切,我今為生進一言,珍重前程應奮發。” 随後不久,孫中山先生到越南籌備“雲邊、鎮南”各地起義的經費,他與叔父林嘉潑都全力支援,竭誠籌辦軍需用品。

民國初年,林國英先後出任廣東省參議員、汕頭交通部長、潮州善後委員會委員諸職。孫中山曾贈“博愛”手書一幅。之後林國英緻力于地方教育和實業、社會福利及群眾自治等事業。他先後辦了汕頭同濟中學、源富銀行、濟合銀莊,出任汕頭時中中學校董、汕頭貧民工藝院監察、汕頭林氏宗親自治會常務理事、汕頭海外華僑聯合會常務委員等職,凡地方公益事業,他盡數參加,且經常出資出力,以期于成。

1928年,林國英開設隆都店市林榮利銀行,同時經營投遞越南批信,與汕頭永安批局等聯批投遞。1939年6月汕頭被日軍侵占,林國英攜家人回鄉避難(當時隆都尚未淪陷),曾一度在店市開辦合作社,專售中國貨,抵制日本貨。1943年,潮汕地區大饑荒,他帶領妻子紀少雲再度赴越南,把自己在越南的谷倉拍賣,帶款回鄉赈災。又專程赴廣州配制特效藥,免費施藥救治患者,他無私奉獻的精神,感人殊深。

林嘉潑、林國英叔侄心系家國大事,也讓榮慶裡戴上榮譽的光環。民國初年,孫中山先生數次莅汕,曾到榮慶裡尋訪林國英,看望林氏族人,并在怡園書齋暫住。出生于前埔潮回頭社的許巧清(1910—1993年)老人生前多次回憶孩提在韓江堤上放牛時,就親眼看見孫中山先生船靠福洋碼頭走上堤岸。當時孫中山身穿白色衣服,頭戴白統帽,圍觀的人們驚呼着“孫先生”“孫文先生”。筆者向榮慶裡的老一輩求證此事,他們都說小時候聽村裡大人多次講起這個故事。據林氏後人介紹,當年,為了友善孫先生起居,林氏族人還在怡園中用合金鋁闆搭制了一間浴室。

【研究者說】

僑宅是僑鄉文化的獨特載體

華僑華人興建的特色樓房是旅外鄉親精神家園的皈依,更是華僑華人的根脈。每次走進榮慶裡,總是思緒萬千。眼前這些點綴在鄉村中的“特色僑宅”,不僅刻錄着一代代僑胞在海外艱辛創業和成就輝煌的曆程,也蘊含豐富的建築藝術和不同的文化内涵,是潮汕僑鄉文化的獨特載體,是潮汕建築中的一張名片。

汕頭市華僑曆史學會秘書長、汕頭大學圖書館副研究館員金文堅認為,民族覺醒意識的指引,加強了近代華僑對祖國的認同,激發了華僑社會中民族主義的興起與濃濃的家國情懷。在我國民族革命和民主革命時期,特别在辛亥革命、抗日戰争中,海外華僑都投入了極大的激情,做出了極大的貢獻。

隆都是著名僑鄉,海外僑胞中不乏典型人物,除鵲巷籍安南僑領林嘉潑、林國英外,還有前美村的泰國僑領陳守明、宅頭村的泰國僑領陳繹如、西洋村泰國僑領陳景川等。我們通過走訪僑宅,挖掘華僑愛國愛鄉事迹,不但可以喚起後人對華僑前賢的頌揚追憶,更能激發旅外僑胞對故鄉對祖國的濃濃遊子意和深深愛國情。

作者: 金利明 吳沛鋒

來源: 汕頭日報(2022.01.04)

本篇文章來源于網絡

由本公衆号彙總收集整理

我們尊重原創,

版權屬于原作者,文字圖檔來源于網絡,僅供學習交流

我們隻是資源搬運工,部分文章如未能與原作者聯系上

若涉及版權問題,敬請原作者聯系我們立即删除處理