作為第二次鴉片戰争的最後一戰,八裡橋之戰的失利直接讓清廷丢掉了通州,從此北京門戶大開。此戰中,清軍不僅兵力遠超英法聯軍,而且打頭陣的都是聲名在外的精銳鐵騎,然而最後還是輸給了聯軍的快槍利炮。

八裡橋之戰的失敗,讓清朝統治者開始重新審視曾經帶給他們無數榮耀的鐵騎的真實戰力。不久洋務運動爆發,清廷開始學習引進西方近代軍事體系,八裡橋之戰由此成為蒙古鐵騎在中原大地的絕唱。

八裡橋之戰爆發的背景

我們知道第二次鴉片戰争中,英法聯軍曾前後三次進攻大沽口,那麼這個大沽口為何這麼重要,值得聯軍死盯不放呢?原因便在于大沽口是天津的海防要地,而天津卻是北京的門戶,這便意味着大沽口是門戶中的視窗,其軍事戰略地位可見一斑。三場大沽口戰役,英法聯軍勝二負一。第一次大沽口之戰,清廷敗北,被迫與聯軍簽下《天津條約》。第二次大沽口之戰,清廷拿下鴉片戰争以來最大的一場勝利,輕敵的英法聯軍損兵折将後落荒而逃。由此時間來到第三次大沽口戰役,正是在這場戰役結束後爆發了影響巨大的八裡橋之戰。

第三次大沽口戰役爆發于1860年,由聯軍挑起事端,理由是修改《天津條約》,但這裡面未必沒有一雪第二次大沽口戰役失利之恥的緣故。8月1日,英法聯軍登陸北塘,不到一個月時間便占領了天津。天津失守,等于在北京的軍事防線上撕開了一個口子。不久,清廷就前後派出了以大臣桂良、怡親王載垣為代表的談判使團,前往通州張家灣與聯軍代表議和。

和談正式開始後,英方當即提出“請增軍費及在天津通商,并請各國公使帶兵入京換約”的要求。對此,鹹豐帝給清方議和大臣的回應是:“如果夷國能夠行跪拜之禮,再遞交國書,那此事自然是可以應允;如若不然,那便意味着蠻夷并無就撫之心。而如果夷兵堅持過張家灣,那麼僧格林沁便可當即進行剿殺。”在古代中西方外交曆史上,天朝要求的跪拜之禮一直是實作雙方和平友好對話的最大障礙。而這一次也不例外,面對清朝皇帝的“無禮要求”,聯軍當然無法答應,和談就此陷入僵局。

怡親王載垣是第二次和談的清方代表,他對聯軍代表傲嬌的态度很是不滿,于是便私底下與僧格林沁商量,決定将英國參贊巴夏禮押解回京。清廷扣押巴夏禮的原因也不複雜,除了表示下強硬的姿态,另外一個便是想通過扣押巴夏禮(善于用兵)達到削弱聯軍戰鬥力的目的。清方扣押談判使者的行為激怒了英法聯軍,英國公使甚至馬上放出豪言,“如果清方不馬上釋放巴夏禮,那麼聯軍将立即攻打北京城”。面對聯軍的威脅,鹹豐帝的姿态也很強硬,當即便命僧格林沁率領蒙古馬隊一萬人,勝保率步騎兵一萬七千餘人開赴通州與英法聯軍決戰。

需要另外說明的是,當時鹹豐帝手下可用的良将其實已經不多了,而僧格林沁與勝保便是其中的佼佼者。僧格林沁是清廷的著名将領,曾在鎮壓太平軍北伐中連克林鳳祥、李開芳等悍将,留下赫赫威名。勝保也是如此,他曾長期在前線與太平軍作戰,實戰經驗非常豐富。

在總體戰略的布置上,僧格林沁和勝保率兵從正面阻擊聯軍是鹹豐帝的先手。除此之外,鹹豐帝還指令天津的民團武裝攻擊聯軍的大後方,這是鹹豐帝的後手。但事實上在整個過程中,天津的民團武裝沒有任何行動。在具體的作戰戰術上,鹹豐帝認為此戰應以奇兵制勝,是以他的方案是:僧格林沁先率領蒙古馬隊作前鋒,打他個措手不及,然後勝保率步騎兵從兩翼包抄,最後對聯軍圍而殲之。然而事後的戰鬥結果證明,紙上談兵的鹹豐帝還是太天真了。

八裡橋之戰的經過

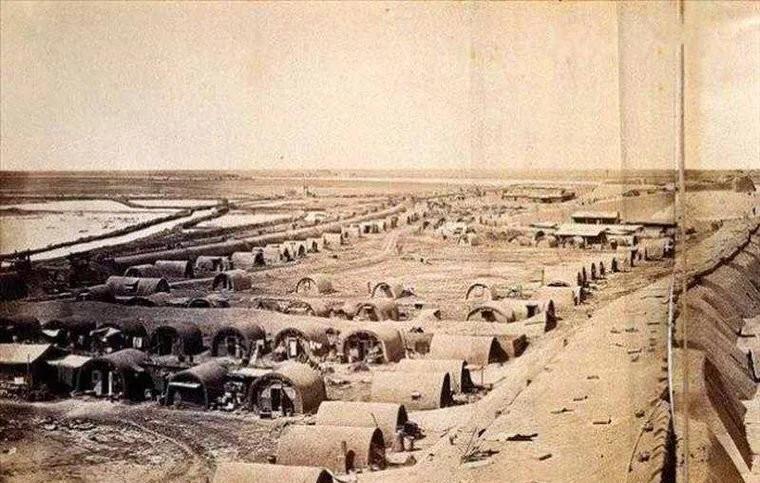

前文筆者說到,僧格林沁領蒙古馬隊一萬人,勝保領步騎兵一萬七千人,那麼派往通州的清軍兵力就約為兩萬七千人。而相對應的聯軍兵力是多少呢?約為五千人!其中步騎兵四千人,炮兵一千人。9月21日早上6時,僧格林沁率領蒙古馬隊向聯軍發起了正面攻擊。據法軍總司令蒙托邦記載,清軍騎兵以集團沖鋒的方式向聯軍蜂擁而來。

但面對如此壯觀駭人場面,聯軍士兵顯得一點兒也不緊張,他們一直放任着清軍騎兵沖到距離他們五十米處才開始集中開火。頓時,先前還是勇猛無匹的蒙古馬隊便一個個人仰馬翻,逐漸潰不成軍。而勝保率領的步騎兵從兩翼包抄,雖然剛開始取得了一些效果,但在聯軍的火力壓制下,最後也隻能與蒙古馬隊一樣,向八裡橋方向撤退。

此刻,八裡橋的戰略重要性就一下子凸顯了出來——清軍如果不能及時占領守住八裡橋,那麼将面臨着全軍覆沒的下場;而如果聯軍成功攻占八裡橋,那麼不僅可以一舉消滅掉兩萬七千多清軍兵力,更可以由此打開通州和北京之間的通道,謀取更多利益。是以八裡橋就成了清軍與英法聯軍的決戰之地。八裡橋之戰中,清軍士兵一個個英勇抗戰,表現出了頑強不屈的鬥志與激情,但最後還是改變不了失敗的結局。此戰僅僅持續了4個小時,清軍就敗退了,而從戰後的傷亡資料來看,清軍與聯軍的陣亡比達到了驚人的300:1,雙方軍事實力差距可見一斑。

八裡橋之戰清軍失敗原因分析

(一)将帥不和

毫無疑問,八裡橋之戰中,負責正面主攻的僧格林沁是主帥,負責兩翼包抄的勝保是副帥。然而僧格林沁和勝保兩人不僅沒有在戰場上合作抗敵,事後還以诋毀對方的下三濫招數來推卸責任。比如勝保就在給軍機大臣的信函中,指責僧格林沁因沒有及時查辦臨陣脫逃的蒙古馬隊而贻誤了戰機。而坊間其實也一直流傳了二人不和的傳聞。比如就有人說“如果僧格林沁能夠及時接應勝保,那麼此戰可能就是另一種結局了”,更有誅心之言“僧王一向忌憚勝保的威名,害怕勝保以此戰戰功威脅自己的地位,是以欲借此戰除去勝保”。由此可見,八裡橋之戰中清軍将帥之間的關系并不融洽。

(二)戰術失誤

事實證明,戰術制定者鹹豐帝并沒有清楚認識到英法聯軍槍炮的威力,盲目作出了以騎兵沖刺槍炮的作戰計劃。更為緻命的是,騎兵在前,步兵殿後的情況下,如果騎兵撤退,那麼步兵就根本來不及讓道,隻會導緻陣型大亂,八裡橋之戰就出現了這種坑爹的情況。由此可見,鹹豐帝所作戰術上的失誤也是八裡橋之戰清軍失利的一個重要原因,同時這也從側面反映了清廷軍事作戰指揮上的巨大漏洞。

(三)武器裝備和士兵訓練落後

八裡橋之戰中,清軍使用的武器主要還是大刀、槍矛等傳統冷武器,即便出現火槍火炮,那也是作為一種輔助性武器使用。而從事後聯軍繳獲的清軍火炮來看,“無敵大将軍”炮是清軍使用頻率最高的火炮。該炮不僅沒有瞄準器,更是連基本的調節射擊距離都做不到。而此時的英法聯軍卻已經用上了新式武器來複槍,是以清軍壓根就無還手之力。另外,更讓人哭笑不得的是,即便有“無敵大将軍”炮在手,清軍炮兵也沒有幾個會正确使用。據聯軍軍官筆記記載,“清軍的炮兵大多都是聯軍攻陷大沽口炮台時釋放的戰俘,他們發射的炮彈總是打不到我們”。這也反映了清軍在士兵訓練上的落後。

八裡橋之戰的影響

八裡橋之戰清軍的失利,不僅讓英法聯軍順利打通了通州到北京的通道,并由此順利進入門戶大開的北京城,還讓蒙古鐵騎從此一蹶不振。據僧格林沁戰後上奏,“經此一役,奴才手下蒙古馬隊潰散了十之七八,已經無力無膽再戰了”。

蒙古鐵騎曾經為清軍挺進中原立下了赫赫戰功,不曾想在八裡橋之戰中被英法聯軍的槍炮吓破了膽,由此可以看到騎兵面對西方槍炮時的軟弱性。八裡橋之戰後,中國戰場上再也沒有出現過大規模的騎兵作戰,由此蒙古鐵騎成為一曲絕唱。

八裡橋之戰中,清軍兩萬七千人竟然被聯軍五千人打得毫無還手之力,這個結局出乎衆多清廷大臣的意料。然而即便中西雙方的軍事實力差距再大,他們也不得不接受這種巨大的落差。而一些有識之士還是以逐漸認識到富國強兵的重要性。比如李鴻章提出購買西式武器,整頓軍隊的建議,曾國藩成立中國第一個近代軍事工廠——安慶内軍械所,由此拉開了洋務運動的序幕。

八裡橋之戰之是以會爆發,有英法聯軍侵略中國主權在先,雙方談判破裂後清軍扣押英國參贊巴夏禮在後等原因。結果呢就是以清軍大敗收場,中方付出了圓明園被燒毀、簽訂《北京條約》的慘重代價。好的一面就是清廷吸取教訓後,發起了洋務運動,逐漸将西方近代軍事體系引進中國。