本月我想介紹這樣一本新書,它是由兩位媒體人共同發起并完成的長篇非虛構作品,書名直截了當地給出了主角:張醫生和王醫生。當然,寫的不止于他們,還有二人各自的家庭,從闖關東一代到零零後一代,也不止于家族曆史,還有這幾代人共同生活的地方——沈陽——在近一個世紀,尤其是改革開放四十年來的社會變遷。後者常常被簡單地概括為“下崗潮”或者“城市轉型”,然而具體到每個家庭、每個個體身上,其影響和表現必然是千差萬别的。

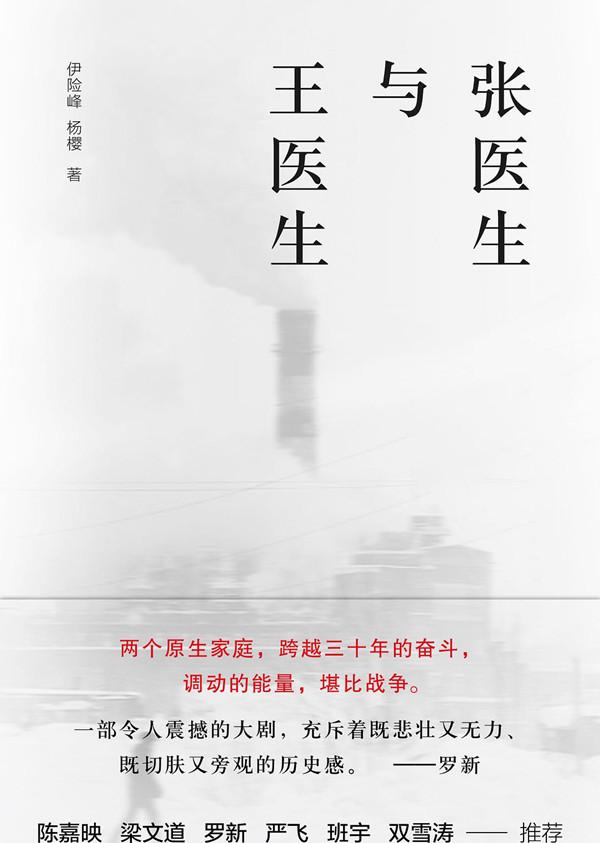

《張醫生與王醫生》,伊險峰、楊櫻/著,文彙出版社/新經典·琥珀,2021年11月版

這本書所提供的切片,是作者之一伊險峰的兩位國中同學。他們剛好站在大衆對東北現狀的刻闆印象的反面:有知識,有錢,有地位,毫無疑問,屬于世俗意義上的成功人士。作為自來勞工階級的上世紀七零年代生人,他們如何在整體下沉的浪潮中“逆流而上”,完成所謂的階層躍升,是這本書主要的讨論線索。一個很重要的原因,他們身上都有“獎學金男孩”特質。聰明,勤奮,在學曆尚未貶值的年代考上了醫科大學,而後擷取這一職業身份,并得到與之相當的婚戀機會,成家立業,在“如此生活三十年”之後,他們已牢牢站在了中産的台階上。

作者在對比北京和沈陽對軍旅文化的接受時,認為不同于北京大院式的忠勇江湖氣,沈陽因其勞工階級的特征而多了一層對技能的強調。勞工子弟選擇醫科專業,很大程度上是出于二者具有一道相似的核心:相比于商業或法律,當醫生更像“憑本事吃飯”,無論是王醫生所在的甲狀腺外科還是張醫生所在的腦神經外科,都需要一種“勞工階級手工業者的匠人本色”。印證這一點的是,二者的職業生涯不約而同由母親幫忙開啟,而張醫生選擇的軍醫大學,剛好是軍旅加技能的八十年代雙保險。

說到母親,不得不先提一下父親。兩個家庭的父親共享了一種男性面貌,老實本分,同時也意味着沒啥主見,沒啥出息,在東北話裡叫“一勞本神”。東北自解放以來作為社會主義工業重地,被紮實标上了“共和國長子”這一充滿壓力的榮譽稱号。但在國企改革、産業轉型、勞工下崗的過程中,屬于“共和國長子”的一代男性漸漸落下馬來,化身為一幫無法笑着走進新世紀的“失落的父親”——在影視或文字作品中,我們見多了這樣的形象,他們失去舊生活,失去存在感,保持着一些不為人所正視的愛好,比如張醫生的父親就愛看看閑書。如作者所說,“失敗的父親與失敗的城市确實是相關的,失敗的父親這一角色是這個叫做沈陽的城市轉型失敗的一部分”。

和任何一個去工業化的城市所面臨的境況一樣,服務業能為這個城市帶來全新的就業機會,而這些機會往往會由女性率先獲得,其中的道理不僅僅是服務業的性别區分,更重要的可能是東北女性在尋找自救繩索這件事上的适應力和主動性,然後,她們會帶動整個家庭自救。從曆史上看,東北又是解放後女性最快擺脫家庭進入職場的區域,三八飯店就是比較有名的例子。這片土地上的勞動女性像一個高速運轉的陀螺,家庭職場兩手抓,并能把兩邊的資源充分混合,用到極緻。包括兩位醫生的母親以及她們的婆婆/母親在内,這些實際的當家人無論在社會的平穩期還是動蕩期都能付出持久的熱情和努力,去支撐生存的各種可能。王醫生同學的女兒在形容南方人時說“聰明是一種成果而非原因”,這種邏輯也适用于楊淑霞,張醫生的母親。她喜歡說“天命”和“貴人”,也喜歡說兒女的成功是遺傳了自己的基因,作者稱之為克裡斯瑪型人格。我從訪談中不斷感受到楊淑霞身上的聰明與緊張:用盡全力争取更好的生活,并謹慎地維持下去。在這種努力下,她為兩兒一女圈定了明朗的未來。有一幕卻非常殘酷,在大哥進入民航,二哥學醫,家裡經濟條件不那麼窘困的情況下,楊淑霞還是為在省實驗讀書的女兒選擇了一所民航學院,原因是穩定、“不怕沒活幹”。果然,女兒張慧娟畢業後在民航過着衣食無憂的生活,薪資是普通沈陽勞工的好幾倍——直到她主動跳出軌道。

張慧娟的故事成為了我在這本書裡讀到的最真切也最胸悶的部分,這當然得益于作者之一楊櫻對同時代女性的巨大了解、尊重和共情。民航讀到第三年,她決定退學重考,很大原因是她的同學都在名牌大學讀書。于是家裡人連夜趕去阻攔,包括學醫的二哥也寫信勸說,盡管這封信并沒有寄到。張慧娟第一次反抗失敗。在過完十多年平靜而富足的生活後,依然未婚、依然挂念着屬于省實驗學子的名牌大學-精英職業-海外定居的路徑的張慧娟無法接受母親安排的人生套餐。她的第二次反抗成功了。辭職、學語言,隻身前往加拿大,但這一勇敢到令人欽佩的決定并沒有給她帶來理想的新生活,三十五歲的張慧娟在異國認清現實,放棄求學轉而開雜貨店,和并不出色的名牌大學生結婚生子,最終成為普通的家庭婦女。這個故事真實、勇敢、殘酷,相比于按部就班的“獎學金男孩”,張慧娟為自己争取了一把,盡管并未實作她想象中的“躍升”。而且,有孩子之後,她似乎越來越像自己的母親了。

作者在寫張慧娟這部分時,特意把她與王醫生的太太李麗交叉并行,原因是這樣的:“把她們放在一起來寫,總覺得這裡有一些神秘的相關性。李麗在聯考填志願時是自由的,她想去哪裡就去哪裡,但她對自己的意見不那麼在意,相信傳統家庭對她的重要性,是以早早地準備婚姻……李麗和張慧娟年紀相當,都很聰明。但她們好像在每個關鍵的時刻都做了不一樣的選擇。”

出國和南方,對書中的幾代人而言,是不停變換着位置的“燈塔”。張醫生的叔父,把握機遇,從歌舞團演員變成敢為人先的商人,早早移居國外。李麗和張慧娟,也都為出國努力過。與此同時,張醫生和王醫生常常在講述中主動提到南方,那是一個現實與想象混合的南方,它更透明,更實用,更獨立,不像北方處處講關系,論人情。但就像拔絲地瓜一樣,他們向往着南方,卻無法從家庭和本地社會裡拔出腿來,不知不覺,半輩子都在原地打轉。而故事中的下一代,女兒們同樣憧憬着南方,也用實際行動适應着南方,并且,成長在祖國高速發展年代裡的她們對出國這件事祛魅了。(王醫生的女兒不了解父親,認為出國留學是不愛國的表現。)那麼北方呢,被留下來的北方,既不是國外也不是南方的北方,将成為什麼樣的地方?

紀錄片《鐵西區》劇照

我第一次去沈陽是在夏天,出生于南方小城的我坐在計程車裡對沈陽同學驚呼,這明明就是大都市啊。他說,那可不。高架,立交,遠方無垠的樓房和近處看起來相當繁華的CBD,這和被刻闆印象所塑造的東北完全不一樣。在書中,作者也提出了這個困惑,明明是最早完成城市化,産業勞工數量最多的地方,為什麼近些年被記住的是類似二人轉的鄉土符号?再聯想去過的很多省城,皆是如此,作為具備全省最多财力物力人力的地方,這些城市和北上廣的面貌看起來沒什麼差別,該有的都市景觀都有,甚至更奢華,更霸道,但仔細打聽,平均工資不高,房産泡沫很大……那個夏天,站在一大片商場中間的沈陽同學也是這樣對我說的,你以為誰會來消費啊?也許正是這些城市裡,現代景觀和人均GDP在慢慢撕裂,階層也慢慢撕裂。世界折疊,圍牆不可逾越。

在這本書中,我們看到的是沈陽大醫院裡兩個事業有成的醫生的切片,那麼其他的切片呢?移居他鄉的東北人的後代,民營醫院和社群醫院裡的醫生護士,挂不上号就要等一禮拜的病人,悄悄當挂号黃牛的駕駛員和保安,仍然住在五愛市場老樓上的居民,幾代人沒出過國也沒去過南方的職工,這些切片在哪裡呢,快手抖音,還是地方台的獨幕喜劇和民生新聞裡?希望他們,或者說我們,能出現在更多的講述中,主動的,被耐心以待的講述。當然,我們也可以選擇拒絕成為切片,僅僅生活在面向自己的講述中。