1942年5月,中國遠征軍在緬甸潰敗,被迫退回雲南境内,追擊中國遠征軍的日軍,越過中緬邊境,沿滇緬公路追擊到怒江惠通橋。

在占領龍陵縣城後,日軍又分兵直奔邊境小城騰沖而來。顯然日本人是有備而來,因為隻有占領了騰沖,才能控制怒江與高黎貢山。

這也是作為抗戰大後方的雲南,首次有土地被日軍占領。然而駐騰沖的騰龍邊區行政監督龍繩武(雲南王龍雲的長子)一聽龍陵縣已經淪陷,還未與日軍進行交戰,就于5月7日落荒而逃。龍繩武不光自己逃跑,還帶上了在騰沖搜刮的鴉片、翡翠等貴重物品,調用了70多匹騾馬才駝走。

如果隻是帶着金銀财寶逃走,龍繩武的名聲可能還不至于這麼差,他最過分的是,運用手中的權力,将當地僅有的兩個連的兵力,也征調過去護送他一路逃往昆明。地區主官未戰先逃,為了免受行政責罰,龍繩武向龍雲發電報求助,龍雲隻得以“開辟滇緬公路以備抗敵”的名義,向已經逃到半路的兒子發出調令,為兒子的逃跑披上合法的外衣。

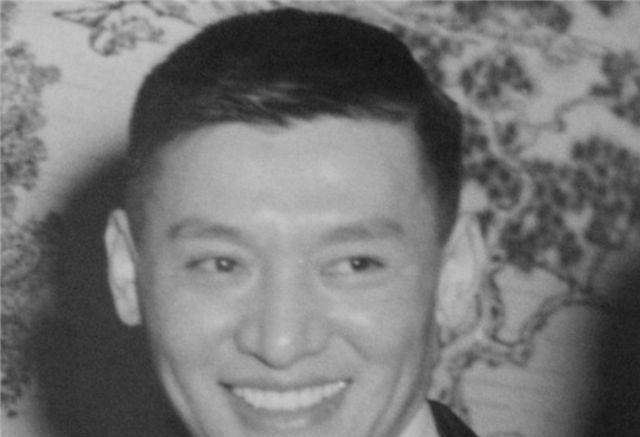

龍繩武

在龍繩武帶兵逃走後,騰沖縣長邱天培也開始打起了退堂鼓,特别是祈求潰逃到騰沖的遠征軍師長和散兵遊勇保衛縣城被拒後,邱天培覺得騰沖保不住,也帶着一家老小溜了。5月8日,騰沖城群龍無首,人心惶惶,沒有了像樣的抵抗能力。

5月10日中午,日軍僅僅出動了292人,就占領了騰沖城。窮兇極惡的日軍,沖進騰沖縣城後,燒殺淫掠無惡不作,縣城裡到處都是被殺的貧民,房屋火光沖天。

就在國家蒙難,家園被占,同胞被欺負卻無還手之力的危急關頭,一位62歲高齡的當地名士站了出來,擔任起臨時縣長,在鄉下組織起臨時政府,通過秘密張貼布告、分發傳單等方式,告訴所有的騰沖人,政府還在,國家還在,希望還在。

這個人,叫張問德,一個準備在騰沖老家頤養天年的前清秀才。

張問德

1881年,張問德出生于騰沖的一個書香門第。光緒年間,自幼勤奮好學,飽讀詩書的他考中秀才,此後由于大環境的變動,清廷廢除科舉,他這樣的舊式讀書人沒有了上升管道。無奈之下的張問德在老家成了一名教書先生。

民國開始後,張問德積極參與政事,先後擔任騰沖府司法科長,騰沖參議會議長,1936年赴昆明任職于滇軍,後成為龍雲私人秘書。1939年,張問德被委任為昌甯縣長,一年後以身體不适為由告老還鄉,回到騰沖養老。

在仕途上,張問德其實并不是很順利,這主要因為他的舊式文人的做派,剛正不阿,不為豪權,以身作則,認準的事,誰的面子都不給,龍雲也經常因他的“不懂變通”此而對他無可奈何。

龍雲

沒想到回家養老,清閑日子沒過幾天,日本人就從緬甸殺來。在整個騰沖群龍無首之際,曾經當過縣長的“退休老幹部”張問德不得不站出來,組織起臨時縣政府,并被推舉為臨時縣長。當時日本兵力有限,在占領騰沖縣城後,不敢貿然出擊到鄉下掃蕩,而張問德這邊,人手更是捉襟見肘。

手上沒兵沒武器不說,懂政務的人更是少之又少,而且他這個臨時縣長,隻是鄉民們推舉出來的,沒有上面的委任,也沒有縣長的印信。于是,他派人去高黎貢山尋找到跑路的騰沖縣長邱天培,取回銅印。然後刻蠟紙印刷的方式,恢複發行《騰越日報》,每期印制200多份,分發到各鄉各村,張貼到縣城各個角落,穩定各地治安,打擊搶劫流氓,組織搶運糧食、布匹及生活必需品。

通過這種方式,張問德告訴每一個騰沖人民,中國不會亡,我們一定會讓山河光複。在龍繩武逃跑後,龍雲本來臉上無光,後來聽說原來的秘書張問德在代行縣長之職,十分欣喜,因為從關系來說,張問德也算是龍雲的人,于是立馬委任張問德為騰沖縣長,并勉勵張問德和騰沖人民,與敵周旋,等待光複。

當時,雲南就流傳着騰沖有位老秀才出身的“抗日縣長”,特别是滇西其他縣的同僚,聽聞60多歲的張問德,依然還在山裡堅持抗日,受此鼓舞都在積極備戰。

日本人當時占領騰沖縣城後,在城裡扶持起了一個僞政權。曾經在日本留學,并擔任過龍陵縣警察局長鐘鏡秋,被日本人扶持成了騰沖縣僞縣長。

是以,當時騰沖縣境内,存在着兩個縣政府和縣長,僞政權下發的各種政令,出不了城,一出城就是廢紙一張,而城内還經常出現抗日政府釋出的各種公告和通知。

這讓日本人很憤怒,糾結日軍和僞軍,向張問德等人的駐地發動多輪掃蕩,而張問德這邊,隻要日本人一來,就往到處是懸崖峭壁的高黎貢山撤退,已經60多歲的張問德,杵着拐杖一次又一次地在大山中穿梭,誓與日本人周旋到底。

為了鼓舞隊伍士氣,張問德随身攜帶着一面國旗,上邊有他親筆手書的誓言:“我有雪恥志氣,殺上高黎貢山。臨死噬敵咬牙關,魂如日月經天!”

每次追到高黎貢山,日本人就不敢再深入,多次掃蕩無果後,抗日政權的影響力越來越大。這讓日軍駐騰沖行政班本部長田島壽嗣開始反思對策,這個自诩是“中國通”的日軍大尉,在日軍中可謂獨樹一幟,因為他對中國文化很有研究,還熟讀過四書五經,有一定的古漢語造詣。

田島壽嗣

作為僞縣長鐘鏡秋背後的實際指揮者,田島壽嗣認為要征服中國人,隻靠殺戮震懾是不夠的,還得收買人心,推行懷柔政策。相比起他的同僚,他更工于心計。于是在他掌權騰沖期間,有機會實施他的理念,他穿中式長衫,強娶騰沖姑娘蔡蘭惠,表面上營造出一幅“中日親善”的畫面,迷惑了部分當地人。

在4次清剿抗日政權未果後,田島壽嗣經過深思熟慮,于1943年8月31日用文言文向老秀才張問德寫了一封信,想約見張問德,聊聊騰沖的民生問題,當然最大的目的,還是要勸降張問德。

在信中,田島壽嗣寫到:

島此次捧檄來騰,職司行政,深羨此地之民殷物阜,氣象雍和,雖經事變,而士循民良,風俗醇厚之美德依然具在,城西南之第一樂園,大足有為之鄉也。惟以軍事未靖,流亡末集,交通梗阻,生活高昂,彼此若不謀進展方法,坐視不為之,所固恐将來此間之不利,其在貴境如未見為幸福,徒重困雙方人民,饑寒凍餒坐以待斃而已,有何益哉?職是之故,島甚願與台端擇地相晤, 作一度長日聚談,共同解決雙方民生之困難問題,台端其有意乎?

田島在信中大言不慚地說,我來此地後發現這裡“民殷物阜”,民風善良。但現在雙方的戰争,讓這裡的群衆饑寒交迫,我實在看不下去了,要不我們見個面商量下,如果再不管,老百姓沒法活了。

在信中,田島還指定了會晤地點設在離縣城不遠的一個村祠堂,希望張問德不要帶兵,他發誓會保證張的安全,“島生平為人,百無一長,唯不欺不詐推誠接物八字……”并在最後署名寫了“大日本騰越行政班本部長上”的字樣。

田島的這封信,更像是一個“陷阱”,他的如意算盤早就打好,就等張問德來踩坑。如果張問德同意見面,那麼騰沖抗日縣長的形象就會蕩然無存。如果張問德拒絕見面,那日軍就可以将騰沖民生艱難的罪責歸咎到抗日政權頭上。如果張問德置之不理,那也好辦,輿論可以向着“日本主官都看不下去騰沖人民受難,主動尋求協商,而張問德卻不顧人民死活”的方向發酵。

在田島和僞政權的人看來,這封信會讓張問德難以抉擇。而收到這封信後,張問德身邊的人也覺得,田島這招太陰了,肯定不能去會面。

隻有張問德,看完信後冷笑一聲:“一個彈丸小國,竟舔着臉稱大日本。奇哉,奇哉!”說完讓人備好筆墨,直接秉筆一氣呵成寫了一篇870字的回信,這篇被稱為“抵禦外敵曆史上的曠世檄文”,因為是回複田島的書信,被稱為《答田島書》,田島這個本應寂寂無名的日本人,也因為張問德的這封信,留名曆史。

在回信的開頭,張問德直接嚴詞拒絕會面,“苟我中國猶未遭受侵淩,且與日本能保持正常國交關系時,則餘必将予以同情之考慮。然事态之演變,已使餘将可予以同情考慮之基礎掃除無餘。”

接着,張問德曆數日軍在騰沖犯下的罪行,“暴屍露骨于荒野者已逾二千人,房屋毀于兵火者已逾五萬幢,騾馬遺失達五千匹,谷物損失達百萬石,财産被劫掠者近五十億……”在信中,張問德不僅上資料,還擺事實,直指日軍将中國人奴役,送往密支那當炮灰,污辱中國婦女。

對于田島提出的要為騰沖人民解除痛苦,張問德答到,最好的方法,“僅有請閣下及其同僚全部傳回東京。”這樣我們騰沖人的生活就不再會有痛苦,流民可以回家,城市也可以重建。

田島希望與張問德不帶武器和人會面,張回複稱如果是我國不再遭受侵淩,兩國關系正常化,我可以如你要求的,不談軍事問題,也不帶武器和士兵。言下之意就是說,現在的條件下,我們水火不容,沒有商量餘地,隻有打到底。

張問德根據田島的來信,逐條駁斥了對方的荒謬以及偷換概念,并在最後表明了中國人抗日的決心,對田島等人可以預見的下場表示擔憂,“故餘關切于閣下及其同僚即将到來之悲慘末日命運,特敢要求閣下作缜密之長思。”

在信的最後,為了回應田島的“大日本騰越行政班本部長”的署名,張問德擲地有聲地寫上了“大中華民國雲南省騰沖縣縣長張問德”。

民國時期的正式文書中,很少會在中華民國前冠以“大”字,而張問德的這一舉動,表明了這封信,連署名都充滿了戰鬥氣息,署名都在駁斥對方的荒謬。這兩個署名一對比,仿佛在說,一個侵略者,你的國名和雲南騰越地區放在一起,不覺得很紮眼很荒謬嗎?

田島的陰謀詭計并沒有得逞,相反因為他的挑釁,讓張問德有了施展文采,開啟“筆戰”的機會。

《答田島書》一出,在騰沖就如同一聲驚雷,讓所有人都看清了日軍的真面目,之前被田島懷柔政策迷惑的當地人也醒悟過來。在昆明的龍雲讀到後,激動得流淚,下令讓雲南的全部報紙刊登這篇雄文,于是昆明沸騰了,雲南沸騰了。之後,文章被《中央日報》《大公報》轉載,傳播力大增,全國各地的報紙基本都轉載了《答田島書》,一時間全國都沸騰了,人人都在談論張問德。

文人們在談論他作為讀書人的氣節,軍人們在談論他60多歲依然伫立在高黎貢山的英勇形象。這篇文章極大地提振了國人抗擊日本侵略者的士氣,後被國史館收藏。

陳誠将張問德譽為“全國淪陷區五百多個縣縣長之人傑楷模”,蔣介石也稱張問德為“富有正氣的讀書人”。抗日縣長張問德,成了全國皆知的英雄人物。

1944年5月,中國遠征軍第20集團軍強度怒江,開始實施滇西反攻戰。張問德帶領民團,積極與遠征軍接洽,将掌握的敵軍部署與民情,向中國軍隊回報,使遠征軍很快就掌握了敵人的兵力部署和交通情況。

1944年9月14日,經過長達127天軍民一心的激戰,中國遠征軍以及其慘痛的代價,在滇西斃敵6000餘人,終于将騰沖縣光複。騰沖也是抗日戰争以來,由中國部隊收複的第一個有日軍駐守的縣。

騰沖光複後,張問德除了繼續擔任騰沖縣長之外,還兼任了第20集團軍少将軍法官,負責審判懲治漢奸和土匪流氓。這時候,由于騰沖光複得早,全國還很沒有在戰後清算漢奸的先例可依循。張問德力排衆議,決定處決以鐘鏡秋為首的漢奸,這讓他在騰沖當地士紳中間遇到了很大阻力,聲譽受損嚴重。

這個事情在今天看來有些不可思議,但在當年卻是雲南甚至全國都鬧得沸沸揚揚的大事。我們大多數人現在都認為漢奸理所應當遭清算,甚至判極刑,是經過多次階級運動後形成的觀念。在當年的士人觀念裡,仁義之師應該待人以寬,戰場上定勝負,戰敗後沒必要趕盡殺絕。這樣的例子數不勝數,不用追溯到中國古代,在民國早期的軍閥混戰中,倒戈和背叛,一直都是那個時代的主旋律,也沒見誰的下場格外凄慘。

在我們的民族文化中,總是對忠誠、正義這些大是大非上的過錯,過于寬容,而對生活作風之類的個人私德問題過于嚴苛。

況且,很多時候對于這些“背叛者”的判斷标準比較模糊,因為人都是活的,他不可能一直壞到底,到了戰争後期,漢奸都會多方接觸,給自己留後路,鐘鏡秋當年也如此。在光複騰沖的戰争後期,僞縣長鐘鏡秋不斷向遠征軍提供情報,後來甚至直接脫離了日本人,加入中國軍隊,跟随張問德一起,在集團軍司令部統籌軍地事務。

當時,張問德和他一張桌子上吃飯,一個屋裡辦公,從未指責鐘鏡秋的過錯,但騰沖光複後,張問德直接把鐘鏡秋抓了起來,并準備從嚴處罰。

這讓民間充滿了各種猜疑,很多人的說法都是張問德氣量小,這是公報私仇,這種論調甚至持續到今天。當時,審判鐘鏡秋的事鬧得滇西無人不知,好幾個鄉長聯名上書保他,20集團軍總司令霍揆彰更是公開表态不許殺鐘鏡秋,因為他為遠征軍提供了重要情報。

霍揆彰

民間對鐘鏡秋的評價也是偏正面,大抵是說,鐘鏡秋雖然是僞縣長,但沒做過什麼禍害百姓的事,相反還出面與日軍斡旋,是老百姓與日軍之間的緩沖牆,而且他還從日軍手裡救出過國軍預備二師的軍人。

其實鐘鏡秋這個情況,在全國都很普遍。在抗戰勝利後,汪僞政權的周佛海、丁默邨等大漢奸,也都因後期與重慶方面的合作,獲得特殊關照,從漢奸變“卧底”。周佛海直接逃過死刑,丁默邨則是自己過于高調,在保外就醫期間,到處遊玩被記者爆出,群情激憤之下被蔣介石下令槍斃。

當然,這些都是抗戰全面勝利之後的例子。而在中國首個從日軍手裡光複的縣城,力主處決漢奸的張問德,頂着的壓力有多大可想而知。無論是上司、百姓還是同僚,都不贊成殺鐘鏡秋,但作為主審鐘鏡秋的軍法官,張問德誰的面子也沒給,誰的話也沒聽,直接将鐘鏡秋以“漢奸罪”槍斃,首開戰後清算、處決漢奸的先河。

對于鐘鏡秋的功過能否相抵,是該殺,還是判個有期徒刑懲戒一下的争議,張問德并沒有直接回複過,但他當年曾經有過一個比喻,大緻意思是說,鐘鏡秋是參與鋸倒大樹,毀掉鳥兒巢穴的人,隻是救下了幾隻無家可歸的小鳥。

很顯然,在張問德看來,鐘的功過是不能相抵的,因為國家大樹被伐倒,已經動了根基,如果不殺鐘鏡秋,那是在變相鼓勵大衆在下一次敵人鋸樹時,可以為了個人私利站到敵對面搖旗呐喊。如果這個邏輯成立,那堅持抗戰的意義何在?

新中國成立後,張問德曾任職于雲南省德宏州政協,于1957年因病去世。這個活了76年的老秀才,曾經在風雨飄搖中力挽狂瀾于既倒,有再造邊城騰沖之德。

他也曾經揮斥方遒,用筆墨洋洋灑灑痛斥日軍僞善,激起全國抗日鬥志。

更難能可貴的是,他在獲得贊譽無數,達到人生高光時刻後,還敢堵上自己的清譽,開戰後清算處決漢奸的先河,留給後人去反思在戰争中的方向選擇。

前兩條,他的選擇都有民意支援,但這最後一條,已經有些逆民意而為之,而且這是在他名聲最盛的時候,他卻保持着清醒的頭腦,不被盛名所累,就算站到了民意的對立面,也要為曆史負責,功過交由後人評說。這并不是一般人能做到的。

也正因為如此,張問德的精神遺産,到今天依然熠熠生輝。

覺得文章不錯的朋友,不妨點個免費的關注,您的支援是我最大的動力!