1942年5月,中国远征军在缅甸溃败,被迫退回云南境内,追击中国远征军的日军,越过中缅边境,沿滇缅公路追击到怒江惠通桥。

在占领龙陵县城后,日军又分兵直奔边境小城腾冲而来。显然日本人是有备而来,因为只有占领了腾冲,才能控制怒江与高黎贡山。

这也是作为抗战大后方的云南,首次有土地被日军占领。然而驻腾冲的腾龙边区行政监督龙绳武(云南王龙云的长子)一听龙陵县已经沦陷,还未与日军进行交战,就于5月7日落荒而逃。龙绳武不光自己逃跑,还带上了在腾冲搜刮的鸦片、翡翠等贵重物品,调用了70多匹骡马才驼走。

如果只是带着金银财宝逃走,龙绳武的名声可能还不至于这么差,他最过分的是,运用手中的权力,将当地仅有的两个连的兵力,也征调过去护送他一路逃往昆明。地区主官未战先逃,为了免受行政责罚,龙绳武向龙云发电报求助,龙云只得以“开辟滇缅公路以备抗敌”的名义,向已经逃到半路的儿子发出调令,为儿子的逃跑披上合法的外衣。

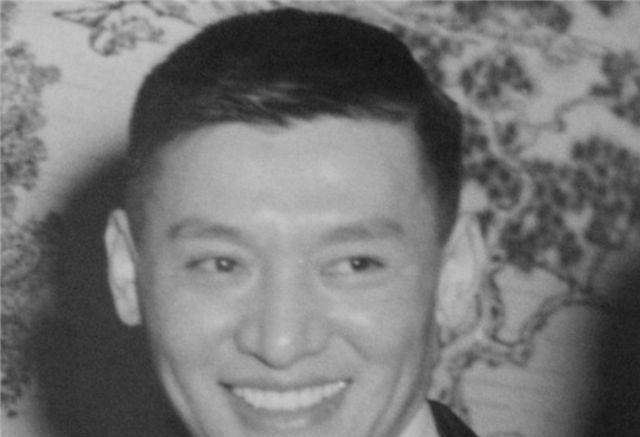

龙绳武

在龙绳武带兵逃走后,腾冲县长邱天培也开始打起了退堂鼓,特别是祈求溃逃到腾冲的远征军师长和散兵游勇保卫县城被拒后,邱天培觉得腾冲保不住,也带着一家老小溜了。5月8日,腾冲城群龙无首,人心惶惶,没有了像样的抵抗能力。

5月10日中午,日军仅仅出动了292人,就占领了腾冲城。穷凶极恶的日军,冲进腾冲县城后,烧杀淫掠无恶不作,县城里到处都是被杀的贫民,房屋火光冲天。

就在国家蒙难,家园被占,同胞被欺负却无还手之力的危急关头,一位62岁高龄的当地名士站了出来,担任起临时县长,在乡下组织起临时政府,通过秘密张贴布告、分发传单等方式,告诉所有的腾冲人,政府还在,国家还在,希望还在。

这个人,叫张问德,一个准备在腾冲老家颐养天年的前清秀才。

张问德

1881年,张问德出生于腾冲的一个书香门第。光绪年间,自幼勤奋好学,饱读诗书的他考中秀才,此后由于大环境的变动,清廷废除科举,他这样的旧式读书人没有了上升渠道。无奈之下的张问德在老家成了一名教书先生。

民国开始后,张问德积极参与政事,先后担任腾冲府司法科长,腾冲参议会议长,1936年赴昆明任职于滇军,后成为龙云私人秘书。1939年,张问德被委任为昌宁县长,一年后以身体不适为由告老还乡,回到腾冲养老。

在仕途上,张问德其实并不是很顺利,这主要因为他的旧式文人的做派,刚正不阿,不为豪权,以身作则,认准的事,谁的面子都不给,龙云也经常因他的“不懂变通”此而对他无可奈何。

龙云

没想到回家养老,清闲日子没过几天,日本人就从缅甸杀来。在整个腾冲群龙无首之际,曾经当过县长的“退休老干部”张问德不得不站出来,组织起临时县政府,并被推举为临时县长。当时日本兵力有限,在占领腾冲县城后,不敢贸然出击到乡下扫荡,而张问德这边,人手更是捉襟见肘。

手上没兵没武器不说,懂政务的人更是少之又少,而且他这个临时县长,只是乡民们推举出来的,没有上面的委任,也没有县长的印信。于是,他派人去高黎贡山寻找到跑路的腾冲县长邱天培,取回铜印。然后刻蜡纸印刷的方式,恢复发行《腾越日报》,每期印制200多份,分发到各乡各村,张贴到县城各个角落,稳定各地治安,打击抢劫流氓,组织抢运粮食、布匹及生活必需品。

通过这种方式,张问德告诉每一个腾冲人民,中国不会亡,我们一定会让山河光复。在龙绳武逃跑后,龙云本来脸上无光,后来听说原来的秘书张问德在代行县长之职,十分欣喜,因为从关系来说,张问德也算是龙云的人,于是立马委任张问德为腾冲县长,并勉励张问德和腾冲人民,与敌周旋,等待光复。

当时,云南就流传着腾冲有位老秀才出身的“抗日县长”,特别是滇西其他县的同僚,听闻60多岁的张问德,依然还在山里坚持抗日,受此鼓舞都在积极备战。

日本人当时占领腾冲县城后,在城里扶持起了一个伪政权。曾经在日本留学,并担任过龙陵县警察局长钟镜秋,被日本人扶持成了腾冲县伪县长。

所以,当时腾冲县境内,存在着两个县政府和县长,伪政权下发的各种政令,出不了城,一出城就是废纸一张,而城内还经常出现抗日政府发布的各种公告和通知。

这让日本人很愤怒,纠结日军和伪军,向张问德等人的驻地发动多轮扫荡,而张问德这边,只要日本人一来,就往到处是悬崖峭壁的高黎贡山撤退,已经60多岁的张问德,杵着拐杖一次又一次地在大山中穿梭,誓与日本人周旋到底。

为了鼓舞队伍士气,张问德随身携带着一面国旗,上边有他亲笔手书的誓言:“我有雪耻志气,杀上高黎贡山。临死噬敌咬牙关,魂如日月经天!”

每次追到高黎贡山,日本人就不敢再深入,多次扫荡无果后,抗日政权的影响力越来越大。这让日军驻腾冲行政班本部长田岛寿嗣开始反思对策,这个自诩是“中国通”的日军大尉,在日军中可谓独树一帜,因为他对中国文化很有研究,还熟读过四书五经,有一定的古汉语造诣。

田岛寿嗣

作为伪县长钟镜秋背后的实际指挥者,田岛寿嗣认为要征服中国人,只靠杀戮震慑是不够的,还得收买人心,推行怀柔政策。相比起他的同僚,他更工于心计。于是在他掌权腾冲期间,有机会实施他的理念,他穿中式长衫,强娶腾冲姑娘蔡兰惠,表面上营造出一幅“中日亲善”的画面,迷惑了部分当地人。

在4次清剿抗日政权未果后,田岛寿嗣经过深思熟虑,于1943年8月31日用文言文向老秀才张问德写了一封信,想约见张问德,聊聊腾冲的民生问题,当然最大的目的,还是要劝降张问德。

在信中,田岛寿嗣写到:

岛此次捧檄来腾,职司行政,深羡此地之民殷物阜,气象雍和,虽经事变,而士循民良,风俗醇厚之美德依然具在,城西南之第一乐园,大足有为之乡也。惟以军事未靖,流亡末集,交通梗阻,生活高昂,彼此若不谋进展方法,坐视不为之,所固恐将来此间之不利,其在贵境如未见为幸福,徒重困双方人民,饥寒冻馁坐以待毙而已,有何益哉?职是之故,岛甚愿与台端择地相晤, 作一度长日聚谈,共同解决双方民生之困难问题,台端其有意乎?

田岛在信中大言不惭地说,我来此地后发现这里“民殷物阜”,民风善良。但现在双方的战争,让这里的群众饥寒交迫,我实在看不下去了,要不我们见个面商量下,如果再不管,老百姓没法活了。

在信中,田岛还指定了会晤地点设在离县城不远的一个村祠堂,希望张问德不要带兵,他发誓会保证张的安全,“岛生平为人,百无一长,唯不欺不诈推诚接物八字……”并在最后署名写了“大日本腾越行政班本部长上”的字样。

田岛的这封信,更像是一个“陷阱”,他的如意算盘早就打好,就等张问德来踩坑。如果张问德同意见面,那么腾冲抗日县长的形象就会荡然无存。如果张问德拒绝见面,那日军就可以将腾冲民生艰难的罪责归咎到抗日政权头上。如果张问德置之不理,那也好办,舆论可以向着“日本主官都看不下去腾冲人民受难,主动寻求协商,而张问德却不顾人民死活”的方向发酵。

在田岛和伪政权的人看来,这封信会让张问德难以抉择。而收到这封信后,张问德身边的人也觉得,田岛这招太阴了,肯定不能去会面。

只有张问德,看完信后冷笑一声:“一个弹丸小国,竟舔着脸称大日本。奇哉,奇哉!”说完让人备好笔墨,直接秉笔一气呵成写了一篇870字的回信,这篇被称为“抵御外敌历史上的旷世檄文”,因为是回复田岛的书信,被称为《答田岛书》,田岛这个本应寂寂无名的日本人,也因为张问德的这封信,留名历史。

在回信的开头,张问德直接严词拒绝会面,“苟我中国犹未遭受侵凌,且与日本能保持正常国交关系时,则余必将予以同情之考虑。然事态之演变,已使余将可予以同情考虑之基础扫除无余。”

接着,张问德历数日军在腾冲犯下的罪行,“暴尸露骨于荒野者已逾二千人,房屋毁于兵火者已逾五万幢,骡马遗失达五千匹,谷物损失达百万石,财产被劫掠者近五十亿……”在信中,张问德不仅上数据,还摆事实,直指日军将中国人奴役,送往密支那当炮灰,污辱中国妇女。

对于田岛提出的要为腾冲人民解除痛苦,张问德答到,最好的方法,“仅有请阁下及其同僚全部返回东京。”这样我们腾冲人的生活就不再会有痛苦,流民可以回家,城市也可以重建。

田岛希望与张问德不带武器和人会面,张回复称如果是我国不再遭受侵凌,两国关系正常化,我可以如你要求的,不谈军事问题,也不带武器和士兵。言下之意就是说,现在的条件下,我们水火不容,没有商量余地,只有打到底。

张问德根据田岛的来信,逐条驳斥了对方的荒谬以及偷换概念,并在最后表明了中国人抗日的决心,对田岛等人可以预见的下场表示担忧,“故余关切于阁下及其同僚即将到来之悲惨末日命运,特敢要求阁下作缜密之长思。”

在信的最后,为了回应田岛的“大日本腾越行政班本部长”的署名,张问德掷地有声地写上了“大中华民国云南省腾冲县县长张问德”。

民国时期的正式文书中,很少会在中华民国前冠以“大”字,而张问德的这一举动,表明了这封信,连署名都充满了战斗气息,署名都在驳斥对方的荒谬。这两个署名一对比,仿佛在说,一个侵略者,你的国名和云南腾越地区放在一起,不觉得很扎眼很荒谬吗?

田岛的阴谋诡计并没有得逞,相反因为他的挑衅,让张问德有了施展文采,开启“笔战”的机会。

《答田岛书》一出,在腾冲就如同一声惊雷,让所有人都看清了日军的真面目,之前被田岛怀柔政策迷惑的当地人也醒悟过来。在昆明的龙云读到后,激动得流泪,下令让云南的全部报纸刊登这篇雄文,于是昆明沸腾了,云南沸腾了。之后,文章被《中央日报》《大公报》转载,传播力大增,全国各地的报纸基本都转载了《答田岛书》,一时间全国都沸腾了,人人都在谈论张问德。

文人们在谈论他作为读书人的气节,军人们在谈论他60多岁依然伫立在高黎贡山的英勇形象。这篇文章极大地提振了国人抗击日本侵略者的士气,后被国史馆收藏。

陈诚将张问德誉为“全国沦陷区五百多个县县长之人杰楷模”,蒋介石也称张问德为“富有正气的读书人”。抗日县长张问德,成了全国皆知的英雄人物。

1944年5月,中国远征军第20集团军强度怒江,开始实施滇西反攻战。张问德带领民团,积极与远征军接洽,将掌握的敌军部署与民情,向中国军队反馈,使远征军很快就掌握了敌人的兵力部署和交通情况。

1944年9月14日,经过长达127天军民一心的激战,中国远征军以及其惨痛的代价,在滇西毙敌6000余人,终于将腾冲县光复。腾冲也是抗日战争以来,由中国部队收复的第一个有日军驻守的县。

腾冲光复后,张问德除了继续担任腾冲县长之外,还兼任了第20集团军少将军法官,负责审判惩治汉奸和土匪流氓。这时候,由于腾冲光复得早,全国还很没有在战后清算汉奸的先例可依循。张问德力排众议,决定处决以钟镜秋为首的汉奸,这让他在腾冲当地士绅中间遇到了很大阻力,声誉受损严重。

这个事情在今天看来有些不可思议,但在当年却是云南甚至全国都闹得沸沸扬扬的大事。我们大多数人现在都认为汉奸理所应当遭清算,甚至判极刑,是经过多次阶级运动后形成的观念。在当年的士人观念里,仁义之师应该待人以宽,战场上定胜负,战败后没必要赶尽杀绝。这样的例子数不胜数,不用追溯到中国古代,在民国早期的军阀混战中,倒戈和背叛,一直都是那个时代的主旋律,也没见谁的下场格外凄惨。

在我们的民族文化中,总是对忠诚、正义这些大是大非上的过错,过于宽容,而对生活作风之类的个人私德问题过于严苛。

况且,很多时候对于这些“背叛者”的判断标准比较模糊,因为人都是活的,他不可能一直坏到底,到了战争后期,汉奸都会多方接触,给自己留后路,钟镜秋当年也如此。在光复腾冲的战争后期,伪县长钟镜秋不断向远征军提供情报,后来甚至直接脱离了日本人,加入中国军队,跟随张问德一起,在集团军司令部统筹军地事务。

当时,张问德和他一张桌子上吃饭,一个屋里办公,从未指责钟镜秋的过错,但腾冲光复后,张问德直接把钟镜秋抓了起来,并准备从严处罚。

这让民间充满了各种猜疑,很多人的说法都是张问德气量小,这是公报私仇,这种论调甚至持续到今天。当时,审判钟镜秋的事闹得滇西无人不知,好几个乡长联名上书保他,20集团军总司令霍揆彰更是公开表态不许杀钟镜秋,因为他为远征军提供了重要情报。

霍揆彰

民间对钟镜秋的评价也是偏正面,大抵是说,钟镜秋虽然是伪县长,但没做过什么祸害百姓的事,相反还出面与日军斡旋,是老百姓与日军之间的缓冲墙,而且他还从日军手里救出过国军预备二师的军人。

其实钟镜秋这个情况,在全国都很普遍。在抗战胜利后,汪伪政权的周佛海、丁默邨等大汉奸,也都因后期与重庆方面的合作,获得特殊关照,从汉奸变“卧底”。周佛海直接逃过死刑,丁默邨则是自己过于高调,在保外就医期间,到处游玩被记者爆出,群情激愤之下被蒋介石下令枪毙。

当然,这些都是抗战全面胜利之后的例子。而在中国首个从日军手里光复的县城,力主处决汉奸的张问德,顶着的压力有多大可想而知。无论是上司、百姓还是同僚,都不赞成杀钟镜秋,但作为主审钟镜秋的军法官,张问德谁的面子也没给,谁的话也没听,直接将钟镜秋以“汉奸罪”枪毙,首开战后清算、处决汉奸的先河。

对于钟镜秋的功过能否相抵,是该杀,还是判个有期徒刑惩戒一下的争议,张问德并没有直接回复过,但他当年曾经有过一个比喻,大致意思是说,钟镜秋是参与锯倒大树,毁掉鸟儿巢穴的人,只是救下了几只无家可归的小鸟。

很显然,在张问德看来,钟的功过是不能相抵的,因为国家大树被伐倒,已经动了根基,如果不杀钟镜秋,那是在变相鼓励大众在下一次敌人锯树时,可以为了个人私利站到敌对面摇旗呐喊。如果这个逻辑成立,那坚持抗战的意义何在?

新中国成立后,张问德曾任职于云南省德宏州政协,于1957年因病去世。这个活了76年的老秀才,曾经在风雨飘摇中力挽狂澜于既倒,有再造边城腾冲之德。

他也曾经挥斥方遒,用笔墨洋洋洒洒痛斥日军伪善,激起全国抗日斗志。

更难能可贵的是,他在获得赞誉无数,达到人生高光时刻后,还敢堵上自己的清誉,开战后清算处决汉奸的先河,留给后人去反思在战争中的方向选择。

前两条,他的选择都有民意支持,但这最后一条,已经有些逆民意而为之,而且这是在他名声最盛的时候,他却保持着清醒的头脑,不被盛名所累,就算站到了民意的对立面,也要为历史负责,功过交由后人评说。这并不是一般人能做到的。

也正因为如此,张问德的精神遗产,到今天依然熠熠生辉。

觉得文章不错的朋友,不妨点个免费的关注,您的支持是我最大的动力!