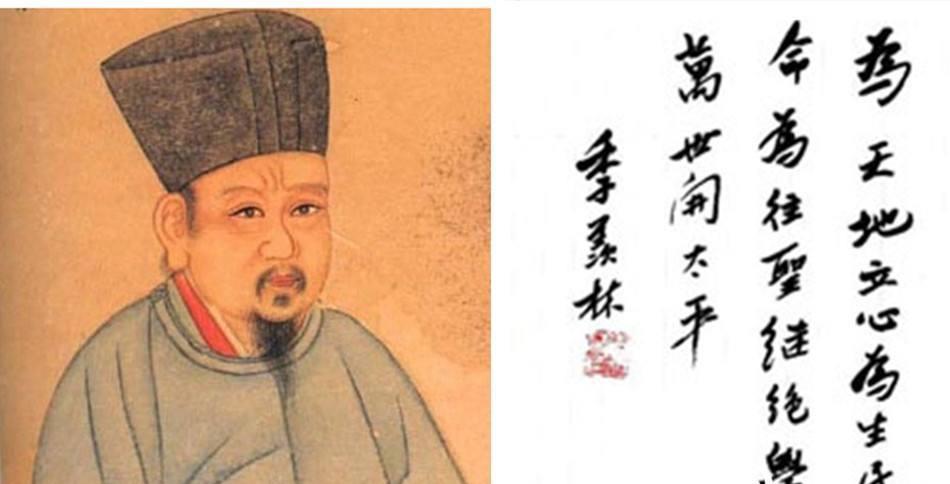

張載,字子厚,世稱橫渠先生,陝西眉縣橫渠鎮人,北宋關學派創始人。當代哲學家馮友蘭著名的橫渠四句:

“為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,

為萬世開太平

。”

就是出自張載之口。衆人皆知宋明理學之朱熹、程家二兄弟,卻對張載知之甚少。他21歲受範仲淹啟發讀《中庸》,37歲于京師與二程探讨周易、道學,51歲隐規橫渠鎮,有過豐富人生曆程的張載,一直以“開太平”為自己終極的生命志趣,最終成為宋朝新大儒。

少年喪父,心懷天下

史書記載,張載祖上一直居于北宋國都開封,祖父張夏為集賢院學士,父親張迪曾擔任過知涪州事,出生于這樣的一個官宦世家,自然對于後代的教育無比重視。張載出生之時,其父正于長安任職,10歲時父親便為他請來長安城有名的老師,當時周圍人這樣誇贊張載:

“志氣不群,知虛奉父命”

,足以顯出這個幼子超過于同齡人的聰慧。可惜張載無法在父親的庇護下順利成長,父親在宦遊之地涪州任職之時去世,張載當時年僅15歲,作為家中長子,他要關照身體多病的母親,又要對兩個年幼的弟妹多加照顧,同時還要将父親的靈棺送回開封。

返程之路逶迤五百裡,漫行數十日,行至長安眉縣一小鎮之時,不料前路發生兵變無法繼續前行。和家人商讨之後,張載決定于此地安家,他托人回到開封賣掉老家祖宅,随後便在橫渠鎮安家落戶。張載将父親葬于當地迷狐嶺後,又按照禮制為父親守孝三年,将家中一切安置妥當以後,這個少年才子又孤身一人前往崇壽院求學。

張載從來沒有因為自己身世孤苦而一蹶不振,他選擇面對現實,并且心懷天下。北宋自開國以來,因宋太祖杯酒釋兵權,導緻尚武之風逐漸衰弱。然而國家邊疆,仍然在遭受異族的頻頻騷擾。雖為儒家中人,張載也有一顆保家衛國的心,他與同窗好友外出遊曆之時,經常談論兵家之事,并在甘肅臨洮縣一帶組織了民間武裝力量,在這裡自行操練兵法;張載更寫下了《邊議九條》這樣的名篇。

範仲淹苦心勸學,張載踏入儒學

康定元年初,西夏再次侵擾北宋邊境,這一年範仲淹被調任至陝西延州,早就聽聞範公大名的張載,立即帶着自己的《邊議九條》,前去拜見範公。範仲淹比張載大21歲,範公在宦海浮沉多年,自幼也經曆過社會黑暗的他,一直心系天下蒼生,希望能夠通過自己手中權利,提攜輔助有才之士。閱讀過張載的上呈于他的軍事名篇後,範仲淹從這個剛過弱冠之年的少年身上,仿佛看到了自己從前的身影。

雖說這個才子從九個方面,詳細陳述了解決邊關之患的有效辦法。範仲淹從張載的談吐、學識意識到這以後必然是個能成大器的後生。隻可惜現在的邊關戰場,都是一些門閥之後掌控實權,西夏戰事吃緊,官場上腐敗叢生,這個年輕後輩在戰場上很難有出頭之日。更何況範仲淹多年以來一直主張複興儒學,他認為這才是救國之根本,已經52歲的他,最終把自己複興儒學的大任交到了張載這樣的後輩手中。

宋朝的朱欄玉砌、紙醉金迷隻是假象,百姓仍然生活在水深火熱之中。是以範仲淹對張載說到:

“儒家自有名教,何事于兵?

”這樣一位有意識可以獨立思考的儒生,不一定要在軍事上建功立業,重振儒學才是當今儒生之大任。說完此番話,範公将自己通讀無數遍的《中庸》一書,送到張載手中,希望他能夠讓儒學再次煥發生機,讓儒學真正的滋潤百姓之心靈。一語驚醒夢中人,張載聽從範仲淹的勸告,他收拾行囊傳回眉縣家中,開始苦心鑽研儒家經典。

範仲淹自始至終,都惦記着才識過人的貧寒書生,當他在慶州修築新城之時,令人将張載招至慶州。閑暇之時,範公與張載談論天下大事,如何匡正時弊,如何複興儒學;他更帶着張仔前往自己的監管築城工程巡視。他将這個僅有幾面之緣的學子,視為自己的子弟。受到恩師的器重,張載大筆一揮寫下了《慶州大順城記》。為了鼓勵張載繼續在發揚儒學的道路上前行,範仲淹用自己的私房錢支付了這篇文章的稿酬,一是為了褒獎張載的才華,二是為了間接接濟這個貧寒學子。

這筆巨額報酬,确實也為張載自解決燃眉之急,他知道恩師之意。便将這份稿酬封存起來,數十年之後,他本人進京趕考,弟弟進京趕考皆用此款。可以說,如若沒有範仲淹這個伯樂,宋朝便會少一個能夠開創儒學新風的大儒。

以恩師為榜樣,身體力行複興儒學

在範仲淹的身邊,張載學習到何為“心系天下蒼生”之大情懷。此後他僅謹遵恩師教誨,于書房兩側寫下一幅

“夜眠人靜後,早起鳥兒啼先”

的對聯,用來激勵自己。當他讀完儒學之書時,仍然覺得這些書難以實作他的偉大抱負,随後他又開始攻讀佛家、道家之書,以求悟出能夠救國救民的新儒學體系。在家中苦讀之時,正值宋朝廷實行慶曆新政,他時刻關注着範公的動向,範公在此次改革之中,大力推行教育改革。他提倡儒生不要僅靠死記硬背來求取功名,而是應該懂得如何運用自己的理論思維。

範仲淹的此種做法,最終遭到朝中階級利益反對,進而又被再次流放。可是他的這次教育改革,卻為在家中發奮讀書的張載樹立了榜樣。他一邊替恩師的不平遭遇扼腕,一邊又寒心于朝堂政治,張載前往範仲淹被貶之地探望恩師,在此次攀談之間,範公再次鼓勵張載,想要精通儒學切不可墨守成規,而是要懂得經世之用的道理,張載有感于心。沒過多久,範仲淹因難以忍受西北苦寒天氣,都被調任至東南為官。此後數10年,張載在鄉間潛心苦讀,由于與恩師相距較遠,隻能書信相通。

範仲淹身體力行的喂張載樹立了經世緻用一個榜樣模範,張載也開始逐漸脫離書本,真切的關注鄉間民生之事,甚至通過自己身體力行,去鄉間鄰裡教化百姓,開始建立自己的學說體系。在這片淳樸的西北土地上,群眾開始知禮節、重教育。在張載的動員與影響下,他的弟弟張戬也開始在自己的任職之地,實行哥哥所推薦的“德法兼治”的新政治主張,當時其第群管理之地,确實出現了“民俗漸之一新”的現象。

參加科舉,退隐歸田

嘉祐二年,張載前往京師參加科舉,是以說他這一年已經38歲,但是當年的科舉主考官為非常注重選拔人才的歐陽修。在歐陽修的力薦下,張載進士及第,當時與他與他一同入朝為官者,還有蘇轼、蘇轍與程颢、程頤兩兄弟等諸多有才之人。這一批人,都在浩瀚曆史中留下閃爍星光。京城待命的這些日子裡,張載在宰相的支援下開始在相國寺裡面講學,他與二程探讨易學之道,完成了自己著名的學術作品《易說》。

張載做官之後,受範仲淹的影響,再加之他自己本身又有着複興儒學的志向,是以當他在地方為官之時,絕對會走到群衆中去,通過與群衆交談的方式,明白百姓之疾苦,明白他們的需求。凡是張載去過的地方,都留下了“青天大人”的美名。在外宦遊為官10餘年,張載政績顯赫,美名也傳入了皇帝耳中。由于他的業績突出,當時想要推行改革變法的王安石,打算将張載拉入自己的陣營。

隻可惜他一直對于王安石變法持否定态度,讓王安石對他非常反感;沒過多久,他的弟弟也因為反對王安石變法被貶官流放。張載知道自己如若繼續待在官場之中,遲早也會受到此事的牽連,已經能過半百的張載,索性直接辭去官職,回到橫渠老家,開始了自己躬耕講學的晚年生活。他牢記恩師範仲淹的諄諄教誨,在此期間寫下了大量著作。他也走入鄉間田野,為當地的貢生、知縣、學争,勸告他們關注社會民生問題,不要一門心思撲在科舉考試上。後人口中所說

“為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平”

便出自這一時間段。

不僅如此,張載還在田間地頭進行土地改革的試驗,他将這些得來的經驗,寫成奏章上啟皇上,又一次得到了宋神宗的重視。皇帝注意到這位通過著書立說揚名天下的儒家學者,再次邀請他回京任職,更改王安石改革之下愈發糟糕的朝廷狀況。遺憾的是,帶着滿腔抱負傳回京師的張載,仍然與大多數官員難以志同道合,再加上故人已逝,皇帝也沒有想象中那麼重視自己,張載深感凄涼,他隻能在此次辭官。隻可惜,這個時候的張載,早已經是一個疾病纏身的老人,剛行至臨潼附近,便病逝于此。他去世之時,竟然都“無買靈棺之錢”,他一生清明、隻為了擔當起複興儒學之大義,這樣的文人學子,才是宋朝年間的新大儒。