【編者按】

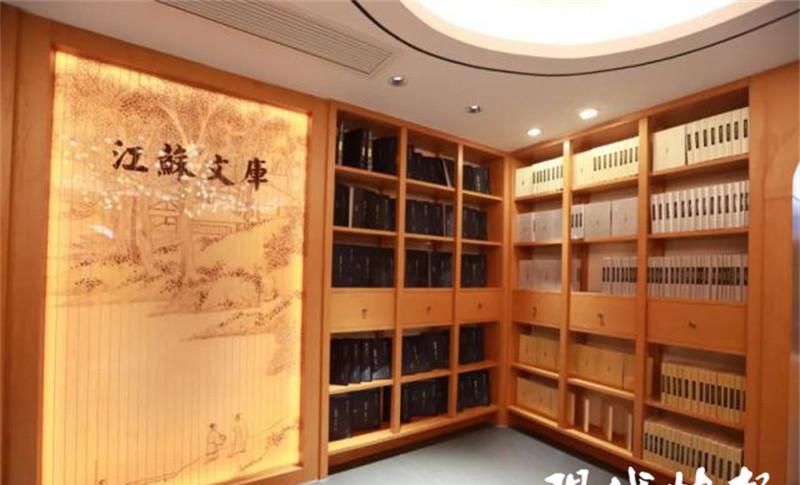

2016年,江蘇正式啟動“江蘇文脈整理與研究工程”,拟用10年時間,編撰出版3000冊圖書,展現江蘇文化根脈。

2021年12月30日,《江蘇文庫》第四批成果釋出會召開。到目前為止,數百位專家學者已捧出740本著作。

在成果釋出會召開之際,我們專訪《江蘇文庫》六編主編,和公衆一起了解編撰出版背後的故事。

本期現代快報記者專訪《江蘇文庫》編委會副主編、《江蘇文庫·研究編》主編、東南大學文科資深教授樊和平先生,江蘇省社會科學院文脈研究院副院長姜建先生。

為人類文明史,留下“文化大熊貓”

燦若星河的文學家,數不盡的才子騷客,長江、黃河、淮河、太湖在這片土地上彙聚、輾轉、守望,演繹着波瀾壯闊的曆史詩篇,這便是江蘇文脈。在這個意義上,可以将在此以前的一切文明稱為“山河文明”。樊和平認為,文脈工程的最本質的出發點,是站在人類文明史的高度,試圖完整地保留山河時代的江蘇文化,為“後山河時代”的江蘇文化、江蘇文明,中國文化、中國文明,乃至人類文明提供一種資源和根源。

樊和平将《研究編》的頂層設計以一句話來表達:“通血脈、知命脈、仰望山脈”,由此确立了專注于曆史研究、人物研究、專題研究的邏輯結構,并設計了“文化通史”“文化名人傳”“文化專門史”“文化專題研究”四個闆塊。

樊和平說,江蘇文化通史的要義是“通血脈”。“通”,首先是江蘇文化與中國的文明息息相通,與人類文明的息息相通;其次是江蘇文脈中諸文化結構之間的“通”;再次是曆史上各個重要曆史時期文化發展之間的“通”;最後是與江蘇人的生命與生活的“通”。而江蘇文化專門史、江蘇文化專題研究的要義是“知命脈”,關鍵詞是“專”;江蘇地方文化史的要義是“血脈延伸和勾連”,關鍵詞是“地方”。

“江蘇文化名人傳”的要義則是“仰望山脈”。它不是一般性地為江蘇曆朝曆代的名人做傳,而是隻為文化意義上的名人做傳。樊和平說:“它實際上是給了我們一個機會,向曆史上為江蘇文化、中國文化的發展傳承作出重大貢獻的文化英雄、文化先驅,獻上一次心靈的鞠躬。”

樊和平說,文化從來不是軟實力,是地道地道的硬實力,要發展一種作為“國家戰略”的文化,為經濟社會發展尋找到一個根源動力。“整個文脈工程最大的難度也是最重要的方面,是要把這個理念傳遞出去,我們所要做的絕不是炫耀曆史,而是要為世界留下彌足珍貴的‘文化大熊貓’。”

三百人學者天團,五年來專注原創

從“通血脈、知命脈、仰望山脈”,到實施過程中的“守文,通脈,是江蘇”,《研究編》走過五年時間,步履不停。

△《江蘇文庫·研究編》主編、東南大學資深教授樊和平

姜建說,與《江蘇文庫》其它編最大的不同,《研究編》的每一本書都需要原創。五年來,《研究編》所面臨的最重大任務是首次在全國範圍内建構、培養一支規模在300人左右的專門研究江蘇文脈的學術團隊。

經過積累,《研究編》的學術團隊不斷壯大。在已立項的212個項目中,196項主持人具有進階職稱,占比92.5%,14項主持人為中級職稱,均具有博士學位;211高校學者承擔了75項(其中985高校學者承擔了31項)。這支團隊也努力争取省外學者參與,來自北京大學、複旦大學、同濟大學、華東師大、上海師大、上海戲劇學院、南開大學等高校的14位學者加入。“可以想象,300多位的專家團隊共同研究江蘇,在全國都是非常龐大的。到現在為止,我們穩步地在推進着。”姜建說。

目前,《研究編》完成出版著作35種(第一批5種,第二批11種,第三批12種,第四批7種),其中“名人傳”16種,“專門史”10種,“專題研究”9種。另有17種書稿已交出版社,目前正在出版過程中。

△江蘇省社會科學院文脈研究院副院長姜建

未來計劃,根據江蘇文脈工程時間過半、任務過半的進度要求,将于2022年完成立項工作,此後将改變“雙線作戰”的局面,以全部精力狠抓項目的品質管理和進度管理。

“我們不做‘夾生飯’,也不希望操之過急,我想可以學習烹饪上的‘煲湯’,而不是用‘高壓鍋’快速成型。”樊和平說,好的作品與大衆會有種本能的“緊張感”,與《江蘇文庫》有距離是正常的,但在專業的作品裡找到有趣的内容,進行深入的思考,就像喝到美味的湯,回味無窮。

現代快報+記者 宋經緯/文 錢念秋 馬晶晶/攝