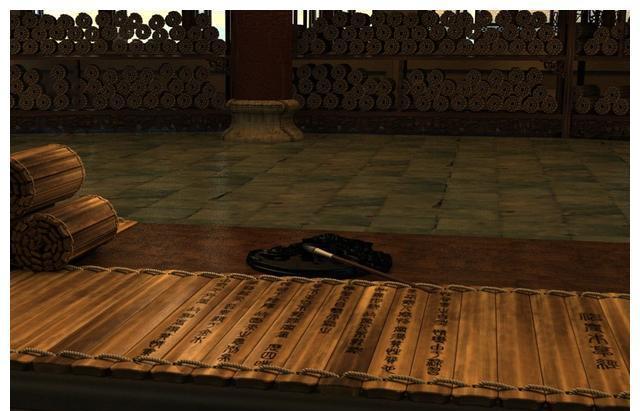

納蘭性德詠史詩二十首,時間跨度起自戰國,截止北宋亡。清初學子可以縱覽二十一史,但指點江山、借古喻今,也隻能寫到宋亡止。在為君方面納蘭性德十分贊同司馬光的觀點,皇帝不能自壞名分,自馳紀綱。他否定不惜自我毀滅的魯莽英雄,認為“英雄定有全身策”。

政不可名存實亡

“千秋名分絕君臣,司馬編年繼獲麟。英倚區區周鼎在,已教俱酒作家人。”這首詩體悟儒家思想的重要内容之一:名分。

《易》以道陰陽,《春秋》以道名分,以君臣關系為要。詩中涉及司馬遷的編年史書《資治通覽》,孔子作《春秋》絕筆于“獲麟”一事,以及曆史上的“之家分晉”之事。

《資治通鑒》卷一載:“臣聞天子之職莫大于禮,禮莫大于分,分莫大于名。何謂禮?紀綱是也;何謂分?君臣是也;何謂名?公、侯、卿、大夫也。”司馬光認為:“君臣之位猶天地之不可易也”。所謂“千秋名分絕君臣”,這是納蘭性德讀史悟出的道理。

孔子修《春秋》褒善貶惡,一以名分為準,是以《春秋》以道名分。子路問老師:衛君待子而為政,子将奚先?孔子曰:“必也正名乎!”齊景公又問政于孔子,孔子曰:“君君臣臣,父父子子”。

為政治國,首要之事是正名分。實為權力結構體系的頂層設計。司馬光寫《資治通鑒》的目的是為國“資治”輔政,是以他以繼《春秋》正名分為已任。

《資治通鑒》又載:周安王二十四年(前378年),“晉孝公薨,子靖公俱酒立”;兩年後“魏、韓、趙共廢晉靖公為家人而分治其地”。

這就是所謂“三家分晉”:魏斯、趙籍、韓虔都是晉國的大夫,後剖分了晉國,升為諸侯,各自為政,這就是名分所不容的;周天子竟允許他們所請,是抛棄名。

“俱酒”即晉靖公,就是他被魏、韓、趙共廢為平民,國土被一分為三。别看“周鼎”即國家政權似乎還在,但綱紀壞了政權也就是名存實亡了。

“俱酒作家人”就是名不正的形象說法。司馬光認為周天子命三晉為諸侯,“非三晉之壞禮,乃天子自壞之也”。納蘭性德讀到這裡,十分贊同司馬光的觀點。從皇帝這起,就不能自壞名分,自弛紀綱,否則國家政權就會名存實亡。

英雄定有全身策

“一死難酬國士知,漆身吞炭隻增悲。英雄定有全身策,狙擊君看博浪椎”。此詩為納蘭性德讀到《戰國策》中“漆身吞炭”的故事,有感而發的作品。“英雄定有全身策”一句為主旨所在。

《戰國策·趙策一》載:戰國時人名豫讓,他被智伯以國士相待,心存感激。後來智伯被韓、趙、魏之家合力攻殺,他的人頭被趙襄子做成飲酒器具。

豫讓誓為智伯報仇,于是将身體刷上漆、吞炭啞聲作出厲鬼狀,誓死刺殺趙襄子。但事敗而死。不惜毀滅自己的魯莽複仇式的英雄,納蘭性德并不贊同。

認為“一死難酬國士知”,“士為知己者死”是可以了解的,但應謀求萬全之策,即使不成功也可保全自己不緻毀滅。

對豫讓所說毀滅自己是“将以愧天下後世之為人臣而懷二心者”的觀點,也不苟同。他推崇張良,刺殺秦始皇雖未能成功,但保全了自己,最終輔佐漢高祖滅秦,為南韓複仇,這才是真正的英雄。

滿族是一個極具軍事才能和文化爆發力的民族,也是一個崇尚謀略的民族,這與其尚武強悍是一緻的,也是相輔相成,否則不可能以弱小人衆入主中原,以幾十萬人的族群十萬軍隊統治億萬人的大國。

善謀略以自成全,是滿族文化基因之一。作為滿洲貴族公子,在學習曆史中對不惜自我毀滅的魯莽英雄給予價值否定,正彰顯其民族物質。他堅定地相信“英雄定有全身策”,有全身策者才是真正的大英雄。