(成海原創,抄襲必究。本号已與維權騎士簽約)

2016年的某一天,筆者的一位朋友在微信朋友圈發了一條動态,展示了一篇他偶然機會得到的國民黨士兵在解放前駐守蘇州時撰寫的一篇日記,給我留下了深刻的印象。作為一個軍事曆史的愛好者,我很想對此好好研究一下,但由于工作關系,一直未能如願。

四年過去,終于有了幾日的空閑,特從朋友處借來日記等資料,專心進行研究梳理,并将研究成果與大家分享。今天與大家分享前兩個部分。

第一部分 日記主人是誰,來自哪裡?

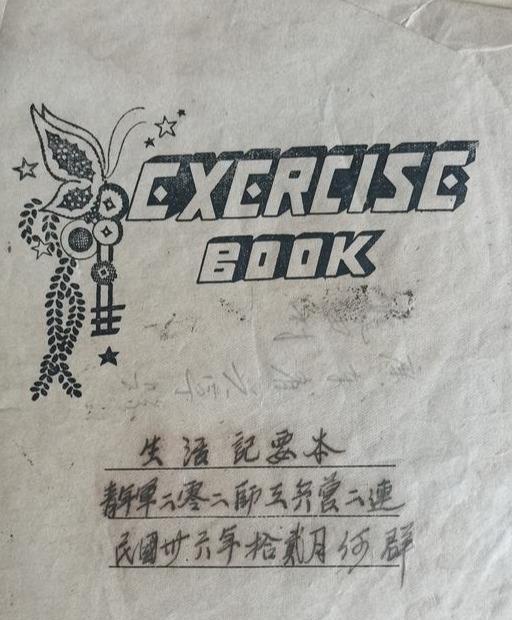

日記主人的姓名和機關在日記本的第一頁有明确記載:何群,青年軍第202師工兵營2連戰士。

何群日記本封面

那麼,這名戰士是哪裡人呢?

1944年8月27日,在衡陽失守20天後,蔣介石在國民參議會上發出了“一寸山河一寸血,十萬青年十萬軍”的号召,鼓動廣大知識青年參軍入伍,組建一支以知識青年為主體的現代化武裝部隊——青年遠征軍,簡稱青年軍。要求應征青年年齡18-35歲,接受過中等以上文化教育,身體健康。經過多方面的發動,到1944年底報名人數已達125500人。青年軍共編成9個師另2個團,為繼承中國遠征軍戴安瀾的200師的光榮傳統,青年軍所屬師的番号從201計起,團的番号從601計起。重慶市及鄰近各縣所征集的知識青年,第一批送交璧山,編為201師。第二、三批送交綦江,編為青年軍202師,之後在綦江進行整訓。

青年軍202師師旗

那麼是不是就可以據此說明何群是重慶人呢?答案是否定的。

原因有以下兩個方面:

第一

、何群日記的封面落款時間:“民國36年12月”,也就是1947年12月,日記内容也大都是這個月前後的事。從1944年12月到1947年12月,青年軍第202師發生了較大的變化。

1944年12月青年軍成立時,國民黨将第201、202、204師三個師編為第6軍。到1946年9月,又撤銷了第6軍番号,同時将在四川武進的第202師整編為第202師第1旅,将在江西鉛山的第209師整編為202師第2旅。也就是說,因日記主人何群所在機關為整編後的第202師師部工兵營,是以他有可能來自第202師,也有可能來自第209師(可能的情況是在整編時将兩個師的工兵營直接縮編為一個工兵營)。

國民黨青年軍的證件及徽标

第209師成立于1945年4月,比第202師晚成立4個月,第209師成立時接收的主要是閩、粵、贛三省的知識青年。其中,廣東省5712人(其中女青年314人),福建省3078人,江西省2075人。

是以,何群有可能來源于四川重慶、福建、廣東和江西這四省份的其中一個。

第二

、在何群日記本的第一頁上用鉛筆寫有“廣東省興甯縣龍田村”字樣。

用鉛筆書寫的位址,清晰可辯

日記本内毛筆字練習頁又出現“興甯”六次,分别是“廣東省興甯南濟橋XXX”“廣東興甯龍田鎮”“興甯龍田西定路88号”“興甯龍中”和“廣東興甯”,其中一次為詳細的收信位址:廣東興甯龍田墟(圩)鎮記寶号轉何坤(崑)霖。

另有一個空信封,信封上書寫的收件位址是:“廣州邊倉路漢聲莊寶号轉羅采珍先生啟”。根據這些資訊,結合第一部分的分析基本可以确定,何群是廣東省興甯縣(現興甯市)龍田村(現龍田鎮)一帶人。

第二部分 日記是如何被發現的?

發現這本日記純屬巧合,2016年朋友拆除自己較高價的電梯大廈房天花闆準備重新裝修時,這本日記就在天花闆的夾層裡。朋友的較高價的電梯大廈房在駐蘇某部的營區内,蘇州當地人稱其為北兵營,北兵營有三棟類似的老營房。

就是在這棟老營房内發現的日記

據了解這三棟營房是侵華日軍在1939年建設的,均為兩層。當年日軍一樓用來養馬,二樓用來辦公和住宿,其中一棟還保留有當年日軍構築的炮樓。

當年日軍的炮樓,瞭望孔被封掉了,但痕迹可辯

建于1939年的營房銘牌

1945年8月,日本投降後,國民黨軍接管了蘇州城,自然也接管了日軍建的這個軍營。青年軍第202師在日軍投降後就駐守蘇州,從何群這本日記可以看出,他的部隊曾在蘇州的黃埭、南兵營和太倉調動駐防過,而南兵營和北兵營僅一條馬路(金門路)之隔。解放後,這個營區曾經駐守過解放軍60軍178師和1軍某旅、某裝甲師等部隊。

何群日記多次提到蘇州南兵營

何群提到的南兵營和發現日記的北兵營位置關系

可以确定的是,何群所在工兵營曾經在南兵營、北兵營這一帶營區駐防過,而這本日記出現在這裡也就很正常了。那為什麼何群沒有将這本日記随身攜帶,而是遺留在了這個營區呢?中間有沒有人發現過這本日記呢?

至于何群為什麼沒有随身攜帶這本日記,筆者會在最後一個部分回答這個問題。

那麼,何群将日記留在這裡,這期間有沒有人發現過呢?筆者認為應該沒有發現過。主要原因是和這本日記同時發現的還有另外七個物品:

一本他同一個連隊戰友何志文的軍事學習筆記本(共9頁);

青年軍陸軍第六軍第二〇二師工兵營二連何志文的軍事筆記本

一封給羅采珍寫了一半的書信;一張何群于民國36年11月9日撰寫的想去陪護戰友何志文的請假條;一張民國37年(1948年)8月24日的《蘇州日報》;

民國三十七年八月二十四日《蘇州日報》

兩張國民黨陸軍電報稿紙(紅筆書寫,被故意剪碎,但部分字迹依稀可辯);一個寫有:“廣州邊倉路漢聲莊寶号轉羅采珍先生啟”位址并加蓋“XX青年軍第二零二師工兵營二連”番号郵戳的空信封;一個英國産MARSHAL(元帥)牌空香煙盒。

英國産MARSHAL(元帥)牌香煙盒

(未完待續)