今天我想先給大家講一個曆史故事。特别典型,典型到大家一看就明白了。

1985年 ,美國著名的政治漫畫家和新聞記者芮南·勞瑞 ,接到了中國台灣地區邀請。希望他創作了一 個卡通人物,代表“中國人新形象” 。

說穿了,就是當時的中國台灣地區,想搞搞形象工程,樹立“中華民國”自己的良好形象代表,企圖跟中國大陸在文化外宣上分庭抗禮,争奪注意力。

勞瑞這個人,是美籍以色列裔。頭腦靈活,很有手腕,擅長投資炒房,在新聞界和漫畫界混得風生水起。

勞瑞公布此行目的“主要是為了尋找塑造中國人新形象的卡通造型之靈感”。

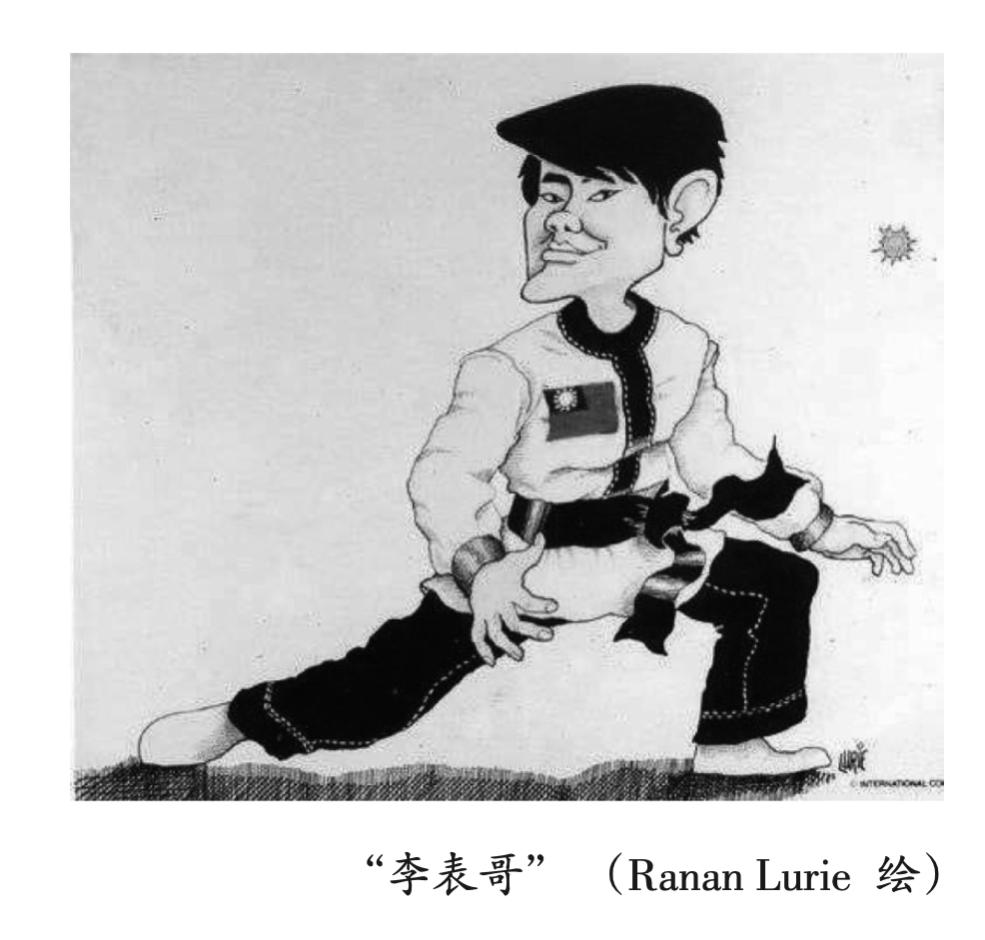

勞瑞離開台北前,釋出了他的初步想法,他将回美國完成創作“林表哥”(後來改為李表哥),将這個代表“中華民國”形象的卡通人物,在雙十節前正式公布。

雙十節是武昌起義紀念日,1912 年 9 月 28 日北京的臨時政府通過臨時參議院決議,将 10 月 10 日定為中華民國國慶日。

在勞瑞尋找靈感之行一開始,當時的媒體和勞瑞本人就反複強調,“台灣的中國人具有樂觀進取、充滿智慧及勇氣的特質,而這些特質較足以代表散布在全世界各地的中國人”。總之,說得非常動聽,非常令人期待。

這個政治記者兼畫手的全程說辭,是不是也很像我們今天的某些時尚模特或電影導演,面對大衆質疑的說辭呢?

最終這個表哥釋出了,身體動作是“功夫”的pose。

在揭幕典禮現場,一堆疑問紛紛冒出來:不夠英俊,不夠可愛,不夠代表中國人,功夫造型不夠現代......

面對洶湧的質疑,勞瑞不得不在酒會上用了三個小時來回答關于“李表哥”的問題,他說并不期望每個人都喜歡“李表哥”,有異議很正常。

按道理說,這麼重要的一個面子工程、命題作業,台灣地區的上司高度重視,勞瑞來的時候,蔣經國都接見了他。但到了公布時候,蔣經國缺席了。也沒有按原計劃在雙十節慶典前釋出,規格也下降。

那麼最終是個什麼人物形象呢?

為大家揭曉答案。

猛然一眼看,無論動作還是身材發型,挺像李小龍。

再細看那斜吊起的眼睛,怎麼樣?大家是不是發現,太陽底下無新事,還是同樣的配方,同樣的味道,同樣的眉眼呢。

當勞瑞被問到,是否參照了李小龍的形象,他不置可否。

(李小龍生活照)

當時的台北市立仁愛醫院整形外科主任許郡安表示自己不太喜歡“李表哥”。他認為,“就‘面相’來說,我們中國人向來普遍認為‘天庭飽滿,下颚方圓’才‘主貴’,尤其是我國政治、财經、學術各界精英很少有 ‘戽鬥下巴’”

榮民總醫院牙科部主任張哲壽認為,李表哥的下巴屬于下颚骨過突症, 多為先天遺傳,歐美人有此症的比例遠高于中國人,林肯、裡根、艾森豪威爾等幾位總統都有一個突出的下巴,是以除了像日本人、南韓人,“李表哥”的下巴又使他像美國人, 漫畫家朱德庸則說:“有人說畫家筆下多少有點像自己,我看李表哥的下巴就有點像勞瑞的下巴”。

總之,這是一個四不像。

李表哥誕生後,可謂是瘋狂宣傳,可惜,熱潮不久就開始迅速降溫。出的周邊産品瓷像,完全沒有大賣,第一批成品共 12000 個,一個月後隻賣出 200 個左右。台灣地區的老百姓,并不買賬。

畢竟,李小龍當年就直接表達過。對這種歧視華人的斜吊眼塑造很不滿。

李小龍說:“美國劇裡的中國人都是長辮子,像猴子那樣跳着被美國人追趕,眼睛還要弄成斜眼,我認為這是非常過時的”。

真正風靡全世界的李小龍,是長這樣的。

目光炯炯的功夫巨星李小龍,魅力迷人。是無數青年的崇拜對象,真正的勵志榜樣。

最終,那個醜陋的“李表哥”被人們徹底淡忘。台灣地區絞盡腦汁費盡心思,找洋人來畫,挾洋自重,強行宣傳的所謂新形象,被掃進曆史的垃圾桶。

這個故事源自2016年第1期的《開放時代》雜志,作者海青撰寫的學術文章《國族形象人格化的移植與文化困境——以勞瑞的“李表哥”漫畫為例》。有興趣的讀者朋友,可以去看看更加完整詳細的研究。

今天的微網誌,争吵越來越激烈。因為一部卡通片的人物眉眼引發。

然後,三隻松鼠的廣告模特自己跳出來攪渾水,把很多人帶偏了。把節奏帶到不接受單眼皮小眼睛之上。

世界著名的童話 《皇帝的新衣》裡面,大臣仆人群眾們都說皇帝穿了衣服,衆口誇贊很漂亮,隻有一個小孩說皇帝沒穿衣服。可能網絡上一堆蠢貨,真的覺得這個故事講的是新衣服“漂亮不漂亮”的問題。

“故意扯出斜吊眼”和“小眼睛”完全不是一回事。

我們不是反對小眼睛、單眼皮,而是反對故意醜化故意歧視的行為——故意戳着眼角比劃那個動作手勢,故意把時尚模特化妝成這種斜吊眼。

我們生活中有很多人是單眼皮小眼睛 ,好看的也有沒那麼好看的,但是幾乎不可能有歐美侮辱黃種人那樣的。

套用林黛玉一句話:“是單獨我們一國才有的,還是别的國家們都有呢?”

大家看過的歐美或日本的影視動漫作品的本國主角,有沒有當下争議的“眯眯眼”?

如果各國都有,那就無所謂了,我們可以脫敏。如果專門扣給中國人,那就怪不了國人計較。

說穿了,隻要啥時候美國隊長也是眯眯眼吊梢眉,這事就翻篇了,曆史大和解了。這就是個雙重文化遊戲。

林黛玉還有句名言:“虎狼屯于階陛,尚談因果”。要談因果,談審美,談藝術?可以,狼牙棒給我,換成你露出天靈蓋,我們好好談。

屍橫遍野鮮血淋漓的南京大屠殺,遠東法庭和南京國防部軍事法庭早有定論的法西斯暴行,人類邪惡的極緻,中外媒體的報道曆史尚在——被某個學校裡的老師輕巧說成關于數字的學術争論。

一百五十年屈辱史,豬辮子、黃禍臉、東亞病夫、人頭稅、排華法案、太平洋鐵路華工白骨森森、上海公園的華人與狗不得入内,代表當時人類良知的歐美文豪們憤怒抨擊的野蠻獸行,和那些赤裸裸的劫掠并行的和醜化華人種族,特定慣用的文化符号,積年累月的洗腦——戳着眉眼故意吊起,你們中國人太敏感了,幹嘛不接受審美多元?

那些洗白特定行為的人,真正是把屠夫的殘忍化為時髦的輕笑,為血腥暴力塗脂抹粉。

對外的反歧視和對内的批評,本來就是一體兩面的。中國人出錯就不能批評了嗎?沒有這個道理吧。

具體到雄獅少年這部電影,它有一大堆來自官方的表揚贊美支援,它還有強大的資本支援,據稱還要拍六部。這顯然不是創作環境不好,片方有錢有勢,但在某一點上不得民心,一再引發争議,刺激群眾。

尤其是,一開始觀衆隻是奇怪為什麼人物造型眉眼如此。

那個時候沒有什麼上綱上線,但片方監制如何說的?

《新京報》“深讀”報道:對于這個争議,張苗從不回避,他表示現實主義風格是電影裡故事、畫面、角色形象的一把标尺,也從來不會後悔做出這個選擇:“在形象設計審美上,我們的要求是去網紅化,去掉濾鏡審美。創作者畫的時候,有在廣東等地進行多次采風,最簡單的方式,大家拿出鏡子或者手機,将鏡頭的濾鏡關掉,好好看一看,想想身邊的人的樣貌。我們沒有一絲貶低誰的意思,但可以想想身邊的朋友,想想如果是阿貓、阿狗的話,應該長成什麼樣子。”

諸君,拿出鏡子照照看,你我自己和身邊都是長得這樣的眉眼嗎?這個審美自信誰來定義?一部卡通片的監制或導演就想定義千千萬萬人的?

但凡放下教師爺的嘴臉,放下教化人的傲慢潛意識,和群眾平等交流,真正在造型上就用普通人的面相結構比例,都不會把大批潛在的觀衆趕跑了。

“故意斜吊的眯眯眼”,就是種族歧視的标志。對曆史無知者,忘記了血淚斑斑,自輕自賤。

還有一個情況是,很多中國藝術創作者,他們的審美思維早就被西方霸權PUA得一塌糊塗,自己還不知道。

為了迎合國際時尚圈,這些藝術家大量制造這類模特、繪畫産品,得獎鍍金以後,再回來撈錢。拍封面,上雜志,耍大牌。

真可謂是白骨如山忘姓氏,無非時尚與電影。

這幾年,一個接一個翻車的國際奢侈品品牌廣告,就是鮮明的例子。比如奔馳的這個廣告,請大家文明評價一下?是不是老毛病還不改?

甚至于PUA的年頭久了,這些品牌方面以為中國人徹底懵了,全盤接受所謂的東方審美,一定拿着鈔票熱烈歡迎。

然而,蕭瑟秋風,今天已經換了人間。告别“故意斜吊的眯眯眼”,才有審美自信。

平等視角,才是一切文明交流傳播的基礎。當你說Don't judge me,那麼對應的是Don't judge “Don't judge me”。這才是真正的若批評不自由,則贊美無意義。

關于沈嘉柯:作家、學者,中國教育學會會員、中國微型小說學會會員、湖北作協全委會委員、湖北青聯委員、湖北法學會會員,出版近70部個人專著和主編圖書。代表作《生命擺渡人》(人民日報出版社)《沈嘉柯精選集(3卷本)》(東方出版社)《願你從容地生活》(清華大學出版社)《最美古詩詞:人生是一場雅集》(江蘇文藝出版社)等長篇小說、散文随筆、小說集等文學文化著作,暢銷百萬冊,獲文學貢獻獎。

沈嘉柯近期作品