今天我想先给大家讲一个历史故事。特别典型,典型到大家一看就明白了。

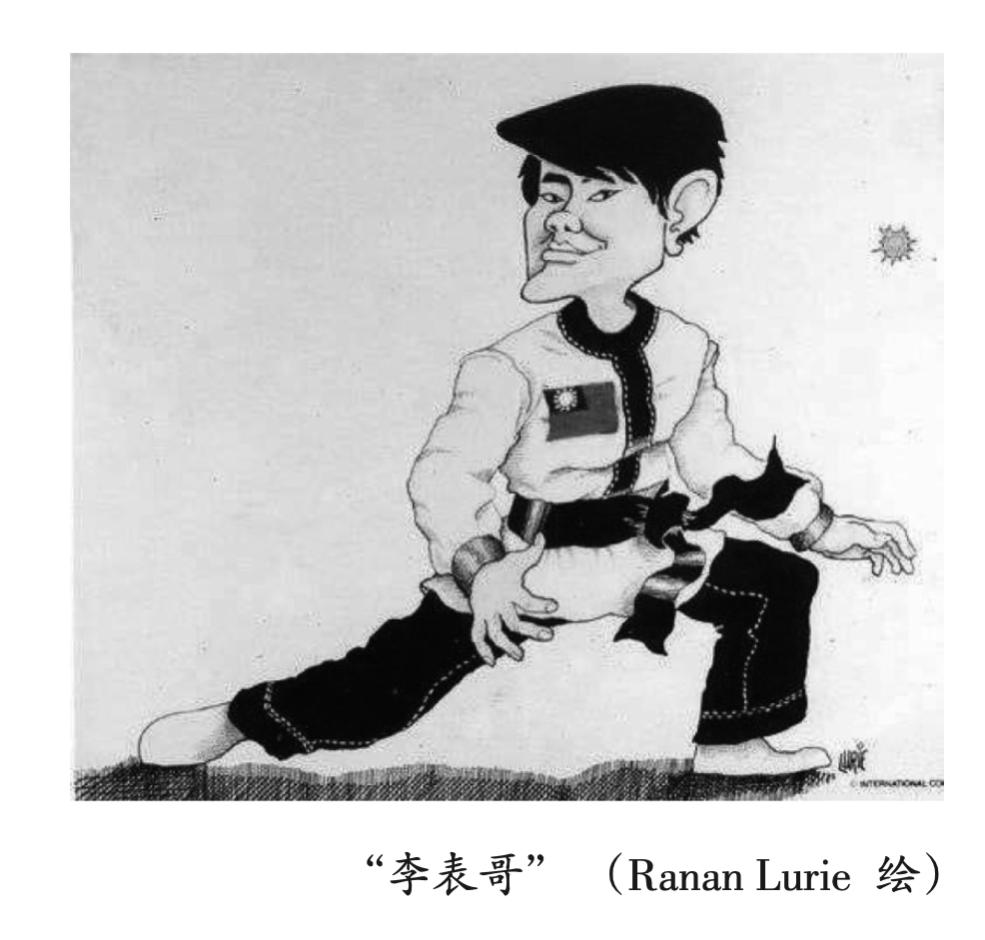

1985年 ,美国著名的政治漫画家和新闻记者芮南·劳瑞 ,接到了中国台湾地区邀请。希望他创作了一 个卡通人物,代表“中国人新形象” 。

说穿了,就是当时的中国台湾地区,想搞搞形象工程,树立“中华民国”自己的良好形象代表,企图跟中国大陆在文化外宣上分庭抗礼,争夺注意力。

劳瑞这个人,是美籍以色列裔。头脑灵活,很有手腕,擅长投资炒房,在新闻界和漫画界混得风生水起。

劳瑞公布此行目的“主要是为了寻找塑造中国人新形象的卡通造型之灵感”。

劳瑞离开台北前,发布了他的初步想法,他将回美国完成创作“林表哥”(后来改为李表哥),将这个代表“中华民国”形象的卡通人物,在双十节前正式公布。

双十节是武昌起义纪念日,1912 年 9 月 28 日北京的临时政府通过临时参议院决议,将 10 月 10 日定为中华民国国庆日。

在劳瑞寻找灵感之行一开始,当时的媒体和劳瑞本人就反复强调,“台湾的中国人具有乐观进取、充满智慧及勇气的特质,而这些特质较足以代表散布在全世界各地的中国人”。总之,说得非常动听,非常令人期待。

这个政治记者兼画手的全程说辞,是不是也很像我们今天的某些时尚模特或电影导演,面对大众质疑的说辞呢?

最终这个表哥发布了,身体动作是“功夫”的pose。

在揭幕典礼现场,一堆疑问纷纷冒出来:不够英俊,不够可爱,不够代表中国人,功夫造型不够现代......

面对汹涌的质疑,劳瑞不得不在酒会上用了三个小时来回答关于“李表哥”的问题,他说并不期望每个人都喜欢“李表哥”,有异议很正常。

按道理说,这么重要的一个面子工程、命题作业,台湾地区的领导高度重视,劳瑞来的时候,蒋经国都接见了他。但到了公布时候,蒋经国缺席了。也没有按原计划在双十节庆典前发布,规格也下降。

那么最终是个什么人物形象呢?

为大家揭晓答案。

猛然一眼看,无论动作还是身材发型,挺像李小龙。

再细看那斜吊起的眼睛,怎么样?大家是不是发现,太阳底下无新事,还是同样的配方,同样的味道,同样的眉眼呢。

当劳瑞被问到,是否参照了李小龙的形象,他不置可否。

(李小龙生活照)

当时的台北市立仁爱医院整形外科主任许郡安表示自己不太喜欢“李表哥”。他认为,“就‘面相’来说,我们中国人向来普遍认为‘天庭饱满,下颚方圆’才‘主贵’,尤其是我国政治、财经、学术各界精英很少有 ‘戽斗下巴’”

荣民总医院牙科部主任张哲寿认为,李表哥的下巴属于下颚骨过突症, 多为先天遗传,欧美人有此症的比例远高于中国人,林肯、里根、艾森豪威尔等几位总统都有一个突出的下巴,因此除了像日本人、韩国人,“李表哥”的下巴又使他像美国人, 漫画家朱德庸则说:“有人说画家笔下多少有点像自己,我看李表哥的下巴就有点像劳瑞的下巴”。

总之,这是一个四不像。

李表哥诞生后,可谓是疯狂宣传,可惜,热潮不久就开始迅速降温。出的周边产品瓷像,完全没有大卖,第一批成品共 12000 个,一个月后只卖出 200 个左右。台湾地区的老百姓,并不买账。

毕竟,李小龙当年就直接表达过。对这种歧视华人的斜吊眼塑造很不满。

李小龙说:“美国剧里的中国人都是长辫子,像猴子那样跳着被美国人追赶,眼睛还要弄成斜眼,我认为这是非常过时的”。

真正风靡全世界的李小龙,是长这样的。

目光炯炯的功夫巨星李小龙,魅力迷人。是无数青年的崇拜对象,真正的励志榜样。

最终,那个丑陋的“李表哥”被人们彻底淡忘。台湾地区绞尽脑汁费尽心思,找洋人来画,挟洋自重,强行宣传的所谓新形象,被扫进历史的垃圾桶。

这个故事源自2016年第1期的《开放时代》杂志,作者海青撰写的学术文章《国族形象人格化的移植与文化困境——以劳瑞的“李表哥”漫画为例》。有兴趣的读者朋友,可以去看看更加完整详细的研究。

今天的微博,争吵越来越激烈。因为一部动画片的人物眉眼引发。

然后,三只松鼠的广告模特自己跳出来搅浑水,把很多人带偏了。把节奏带到不接受单眼皮小眼睛之上。

世界著名的童话 《皇帝的新衣》里面,大臣仆人民众们都说皇帝穿了衣服,众口夸赞很漂亮,只有一个小孩说皇帝没穿衣服。可能网络上一堆蠢货,真的觉得这个故事讲的是新衣服“漂亮不漂亮”的问题。

“故意扯出斜吊眼”和“小眼睛”完全不是一回事。

我们不是反对小眼睛、单眼皮,而是反对故意丑化故意歧视的行为——故意戳着眼角比划那个动作手势,故意把时尚模特化妆成这种斜吊眼。

我们生活中有很多人是单眼皮小眼睛 ,好看的也有没那么好看的,但是几乎不可能有欧美侮辱黄种人那样的。

套用林黛玉一句话:“是单独我们一国才有的,还是别的国家们都有呢?”

大家看过的欧美或日本的影视动漫作品的本国主角,有没有当下争议的“眯眯眼”?

如果各国都有,那就无所谓了,我们可以脱敏。如果专门扣给中国人,那就怪不了国人计较。

说穿了,只要啥时候美国队长也是眯眯眼吊梢眉,这事就翻篇了,历史大和解了。这就是个双重文化游戏。

林黛玉还有句名言:“虎狼屯于阶陛,尚谈因果”。要谈因果,谈审美,谈艺术?可以,狼牙棒给我,换成你露出天灵盖,我们好好谈。

尸横遍野鲜血淋漓的南京大屠杀,远东法庭和南京国防部军事法庭早有定论的法西斯暴行,人类邪恶的极致,中外媒体的报道历史尚在——被某个学校里的老师轻巧说成关于数字的学术争论。

一百五十年屈辱史,猪辫子、黄祸脸、东亚病夫、人头税、排华法案、太平洋铁路华工白骨森森、上海公园的华人与狗不得入内,代表当时人类良知的欧美文豪们愤怒抨击的野蛮兽行,和那些赤裸裸的劫掠并行的和丑化华人种族,特定惯用的文化符号,积年累月的洗脑——戳着眉眼故意吊起,你们中国人太敏感了,干嘛不接受审美多元?

那些洗白特定行为的人,真正是把屠夫的残忍化为时髦的轻笑,为血腥暴力涂脂抹粉。

对外的反歧视和对内的批评,本来就是一体两面的。中国人出错就不能批评了吗?没有这个道理吧。

具体到雄狮少年这部电影,它有一大堆来自官方的表扬赞美支持,它还有强大的资本支持,据称还要拍六部。这显然不是创作环境不好,片方有钱有势,但在某一点上不得民心,一再引发争议,刺激民众。

尤其是,一开始观众只是奇怪为什么人物造型眉眼如此。

那个时候没有什么上纲上线,但片方监制如何说的?

《新京报》“深读”报道:对于这个争议,张苗从不回避,他表示现实主义风格是电影里故事、画面、角色形象的一把标尺,也从来不会后悔做出这个选择:“在形象设计审美上,我们的要求是去网红化,去掉滤镜审美。创作者画的时候,有在广东等地进行多次采风,最简单的方式,大家拿出镜子或者手机,将镜头的滤镜关掉,好好看一看,想想身边的人的样貌。我们没有一丝贬低谁的意思,但可以想想身边的朋友,想想如果是阿猫、阿狗的话,应该长成什么样子。”

诸君,拿出镜子照照看,你我自己和身边都是长得这样的眉眼吗?这个审美自信谁来定义?一部动画片的监制或导演就想定义千千万万人的?

但凡放下教师爷的嘴脸,放下教化人的傲慢潜意识,和民众平等交流,真正在造型上就用普通人的面相结构比例,都不会把大批潜在的观众赶跑了。

“故意斜吊的眯眯眼”,就是种族歧视的标志。对历史无知者,忘记了血泪斑斑,自轻自贱。

还有一个情况是,很多中国艺术创作者,他们的审美思维早就被西方霸权PUA得一塌糊涂,自己还不知道。

为了迎合国际时尚圈,这些艺术家大量制造这类模特、绘画产品,得奖镀金以后,再回来捞钱。拍封面,上杂志,耍大牌。

真可谓是白骨如山忘姓氏,无非时尚与电影。

这几年,一个接一个翻车的国际奢侈品品牌广告,就是鲜明的例子。比如奔驰的这个广告,请大家文明评价一下?是不是老毛病还不改?

甚至于PUA的年头久了,这些品牌方面以为中国人彻底懵了,全盘接受所谓的东方审美,一定拿着钞票热烈欢迎。

然而,萧瑟秋风,今天已经换了人间。告别“故意斜吊的眯眯眼”,才有审美自信。

平等视角,才是一切文明交流传播的基础。当你说Don't judge me,那么对应的是Don't judge “Don't judge me”。这才是真正的若批评不自由,则赞美无意义。

关于沈嘉柯:作家、学者,中国教育学会会员、中国微型小说学会会员、湖北作协全委会委员、湖北青联委员、湖北法学会会员,出版近70部个人专著和主编图书。代表作《生命摆渡人》(人民日报出版社)《沈嘉柯精选集(3卷本)》(东方出版社)《愿你从容地生活》(清华大学出版社)《最美古诗词:人生是一场雅集》(江苏文艺出版社)等长篇小说、散文随笔、小说集等文学文化著作,畅销百万册,获文学贡献奖。

沈嘉柯近期作品