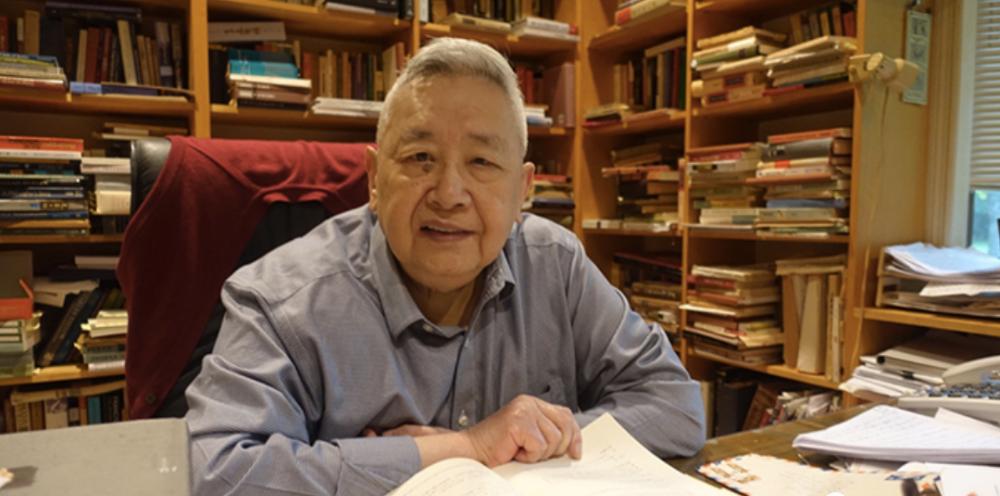

作者|餘英時(1930-2021)

曆史學家、漢學家,中央研究院院士、美國哲學學會院士

讨論中國史上分與合的問題,我們最容易聯想到《三國演義》開端的那句話:“天下大勢,合久必分”。但這是政治層面的分與合,是表象而非實質。在政治分合的背後,往往有文化、經濟和社會的力量在發揮作用。例如秦漢政治統一是經過了春秋、戰國五、六百年的醞釀才成熟的。如果依《資治通鑒》為準,秦漢統一至少也有兩百年的曆史背景。我相信這正是司馬光撰史始于三家分晉的用意所在。他寫的是政治通史,重點自然是放在漢、唐兩大統一王朝的上面,以為本朝的鑒戒。但其書始放分裂,也終于分裂(五代),這是很引人深思的。

東漢從統一走向長期的分裂也有極其複雜的因素。舉其荦荦大者,第一是匈奴、羌族不斷内徙,在北方和西北邊疆形成極大的勢力。其中羌族的人口增漲尤其快速,一部分已深入長安附近的三輔地區。二世紀中葉以降,涼州羌胡與漢人沖突日益激化,朝廷已不能有效控制西北邊郡。是以每有變亂,漢廷便有人建議放棄涼州。事實上,羌胡文化在涼州的影響力已有淩駕于漢文化之上的迹象。例如漢末涼州一帶《孝經》一書已不甚流傳,雖漢人(包括婦女在内)也多習武事。董卓便是漢人羌胡化的一個典型;他應召領涼州兵到中央參與朝政是一件有象征意義的大事。後來“五胡亂華”,中原分崩離析,其征兆已具見于此。

第二是世族的興起,士大夫保家之念遠重于效忠朝廷。此下在整個魏晉南北朝時代,門第貴族都是一個重要的分裂力量。第三是在思想上儒學重群體的意識開始衰落,代之而起的是重個體自由的老莊。佛教東來及其傳布也助長了此一趨勢。晉代“沙門不拜王者”之論最為名士所賞識,這也更進一步削弱了政治的權威。南北分立時代,南方佛教與玄學清談結合,故重“義解”。這一風氣合乎門第中人的生活方式(《世說新語》)。但顯然無益于治道。慧遠雖标榜佛教可以“濟俗”,但此“俗”主要是指門第社會的秩序。北方佛教的特色在“求福田”,其終極目的也是追求家族和個人解脫。

第四是民間文化對上層的儒教文化公開反抗。從黃巾的太平道、張角的五鬥米道,到孫恩、盧循的天師道都代表這一發展。

以上所舉四種離心勢力都源遠流長,上起東漢、下迄隋興初唐。我們想要了解中國為什麼東漢以下有長達四個世紀的政治分裂,不能不着眼于這些勢力的演變過程。(此外尚有其它離心勢力,如地方主義的互相競争也極為重要。漢末“汝穎優劣論”,黨争起于甘陵南北部之類,皆其表征。州牧制代州刺史制而起也是适應地方勢力擡頭的新形勢而不得不然。此處不能詳說。上述四種離心力不過舉其顯要而言,并不是說離心力止于此。在離心勢力的發展未消歇之前,政治統一是無法勉強建立的。是以兩晉統一僅昙花一現,緊接着便是“五胡亂華”。漢末以來的離心力自以胡羌諸族的崛起最為重要。他們在中國史上所扮演的角色正與西方羅馬帝國末期的日耳曼民族十分相似。當時中國北方、西方以至東北沿邊諸外族都處于上升時期,活力充沛。他們亟欲在中國曆史舞台上一試身手的神态已不可掩。故漢人中有先識者早引以為憂。晉初江統的《徙戎策》是一個最好的證據。

雷海宗論中國史的周期,曾提出一個有趣的見解。他說西方古代史隻經曆了第一個周期,故羅馬帝國之後再也沒有第二帝國,中古查理曼帝國并未能再度統一歐洲。中國史則開辟了第二個周期,是以秦漢之後還有隋唐統一帝國的興起。但這個第二周期的開辟并不完全是漢人文化的複興。如果不為漢族中心論的偏見所囿,我們必承認所謂“胡人”的貢獻。朱熹曾說:“唐源流出于夷狄,故閨門失禮之事,不以為異。”隙寅恪推衍其意,頗能抉出宇文泰以周官緣飾解卑舊俗的真相,特别是府兵制與八部制的關系。這是他的一大發現。但府兵制也有中國的背景,唐長孺指出東晉的“北府兵”一點,可以補充陳氏的理論。是以概括言之,隋唐統一是南北胡漢民族與文化逐漸融合的結果。這是一個長期的過程,倘非融合已至成熟階段是不能成功的。四世紀時符堅不能征服東晉,而六世紀時周、隋之平陳竟如水到渠成,其故即在于此。

隋唐統一是北方以武力征服了南方,但在文化上北方的胡人政權也一直不斷地吸收南方的文化。五世紀時北齊高洋曾說:宇文泰據長安,自诩上承漢、魏正統而江東蕭衍得禮樂衣冠之傳,北方人士多視為正朔所在。此語反映了胡人對南方文化的向慕心理。魏太和十七年(493)王肅北奔,已把南朝前期的禮樂制度帶到了北方。在南北朝後期,南北不但有互市,并且交換使節,往來頻繁。北方胡主頗豔羨南方文士的才華詞藻,緻引起北方朝臣的不滿。北周不肯遣庾信南還,至少一部分也出于愛好南方詩文的心理。及至隋統一天下,楊廣以太子出任揚州大總管,濡染南方文化極深,即位後不但以文學自負,而且臨死尚作吳語。唐太宗也不免受南方文學藝術的影響,故有學士之制,又酷好王羲之父子的書法。以學術而言,北方本以經學擅長,但終唐之世,進士皆以詩文為重,《文選》成為唐代顯學。這是唐代在文化上南方化的明證。經學在唐代其實并不重要,這可從明經科不為人所重這一點獲得有力的證明。是以隋唐的統一必須從深一層的文化背景上去認識,不能簡單地視為政治表層之事。

安史之亂(755)是唐代劃時代的大事,此下唐代的政治統一已名存實亡,河北基本上由不同的胡人集團所控制。事實上唐代自始便存在着各種互相沖突的社會和文化勢力,不過在安史之亂以前大體上能維持着均勢的狀态而已,如關隴胡漢集團、山東舊族和新興進士是其中三個最重要的社會階層。它們之間的關系錯綜複雜,此處不能讨論,要之此諸階層之升降盛衰與大唐帝國之由統一走向分裂,關系至深。這些勢力的淵源必須上溯至南北朝時代,通過長期的融合,在初唐達到一種動态的平衡。但随着時代的推移,和新力量的出現(如河北的“胡化”不斷加深),此平衡在中唐時期終被打破。

推之經濟方面,我們也可以看到同一發展的曆程,即由南北融合而取得平衡,然後又因新因素的出現而失去平衡。這一發展比較集中地表現在田制稅制的變革上。安史之亂以前的租、庸、調制與均田制互為表裡,這是繼承了北朝的傳統,經濟的重心在農業。隋統一後曾頒均田令于天下,但此制南方推行實況如何,由于史料不備,殊難斷言。敦煌文書僅足證明此制曾在西北地區付鍺實施,但土地已遠不夠配置設定。安史亂後行兩稅制,不但放棄了均田的理想,而且稅收的重心也逐漸移到工商業方面。隙寅恪先生所謂“南朝化”,是有相當根據的。中唐以下,商稅在政府收入中比例漸增(日人加藤繁有考證),是很可注意的現象。先師錢賓四先生論“南北經濟文化之轉移”,以安史之亂為分水線,也可與陳寅恪、加藤繁等人的論斷互相印證。

五代的分裂雖僅五十年,其曆史的意義仍不容輕視。大體上說,它可看作是經濟、文化的重心從北方移向南方的一個名額。是以當時十國之中,南唐與吳越文化與經濟兩方面都顯得特别重要。江南水利的興修和工商業的發達清楚她顯示出由北而南的曆史大趨勢。

如果作一最大限度的宏觀式觀察,西晉永嘉之亂以下,中國史的重心似乎不斷地從西北移向東南,其中最重要的一個因素則是西北與東北的少數民族一個接着一個向中原進逼,至蒙古與滿洲兩族入主整個中國而登峰造極。故論中國史上的統一與分裂首先要研究日本學人稱之為“征服王朝”的問題。自漢代以來,純由漢人所建立的統一王朝隻有漢與明,唐朝事實上是漢胡混合體。宋代則先後與北方的遼、金對峙,史家有目之為第二個“南北朝”者。但由非漢族建立的統一王朝也有兩個即元與清。是以客觀地說,兩千年來的中國史是漢與胡共天下的局面。“征服王朝”對于中國政治發展的影響是相當深遠的。

我們至今仍沿用的“省”便是元朝“行中書省”的遺迹。

自梁啟超以來,學者大都認定中國兩千年的政治形态是所謂“君主專制”。這當然是用西方的概念與分類所得到的論斷。這個說法并不算錯,因為皇帝至少在理論上是人間權力的最後來源。這裡特别标出“人間”兩字,因為在古代政治思想中,權力還有超人間的根據,即是“天”。“天”是皇權的保證,但同時又構成皇權的限制。“天下者非一人之天下,唯有德者居之”在漢初已是相當流行的觀念。故中國原有的君主尊制并不是絕對的、任意的。但君主專制在中國史上有愈演愈烈的傾向,故近人每以明、清為專制的高峰時代。

我們有理由相信這一曆史趨勢與“征服王朝”,特别是統一的“征服王朝”有關。明代繼蒙元而起,清代本身即是統一的“征服王朝”。塞外諸族在未征服中國以前雖諸部落之間維持着比較平等的關系,甚至還實行酋長選舉的制度。但他們在入主中原以後反而更加強了中國原有的專制制度,如耶律阿保機為契丹可汗後設“惕隐”新官控制其它黨族,又設“宿衛軍”擴大個人的權力。如滿族皇太極建“南面獨坐”之制以取消四大貝勒按月分值的制度。是以明代朝儀,臣僚對皇帝僅四拜或五拜,清代則改三跪九叩了。

這裡引出了“政治”與“經濟”,“文化”之間的分離問題。專制政治不斷因“征服王朝”所帶來的新因子而加強,其基本取向是内陸的,重農輕商的;其性格則是封閉的,獨占的。但由于經濟與文化的重心逐漸從西北内陸向東南沿海移動,中國經濟史與文化史至少從南宋以來已透露出海洋的取向和開放的精神。以經濟史而言,海外貿易的重要性在南宋初即已為宋高宗所發現。他看到市舶司的收入之高,曾感慨地說:如果市舶司收入能繼續增加,國家的費用便不必取之于農民了。明代晚期海外貿易相當發達,福建沿海的人往往“半年在田,半年下海”。中國人的南海殖民即始于此時。當時東南沿海的對外貿易也為明政府增加了很多的歲收,故有人稱之為“天子之南庫”。台灣便是在這一大趨勢之下與中國大陸發生了直接關系的。鄭芝龍、成功父子都是以海上貿易起家的。(兼具“海盜”的性質)。

然而明清兩朝的政策則嚴禁人民出海,這主要是出于政治獨占的考慮,至少在明初和清初是如此。在同一時期内,歐洲各國的海外經濟擴張是直接由政府保護,與中國的情形恰成尖銳的對照。這一點最能說明西方的政治與經濟互為支援,朝着同一方向進展。而明清中國則政治與經濟分裂,差不多是背道而馳的。内陸取向的封閉型、獨占型政權與海洋取向的開放型、競争型的商業,彼此鑒枘。故僑民在南洋與菲律賓無論遭到殘酷的迫害以至屠殺,本國政府都坐視而不予援助。

文化史上的海洋取向與開放最明顯地表現在明末一部分士大夫對耶稣會所傳入的西學的态度上面。方以智、中通父子對西方的天文、曆法、數學都表現出高度的興奮之情。耶稣會中著名的教士如利瑪窦、湯若望、金尼阇等都先後受到士大夫的極高禮遇,稍一翻閱明清之際的詩文集即可知。

最後,我要特别指出明清儒學反專制的新趨向,以說明政治與思想之間的分裂。現代批判儒學的人往往武斷地說儒學是為專制政治服務的,也就是說政統與道統(或政治與思想)在統一王朝的體系中是合一的。當然,誰也不能否專制制政權一直都在利用儒學中的某些部分為政治秩序的合法性作緣飾。但是西方中古和近代早期,基督教也曾受到類似的利用,君權神授說即是顯例。研究基督教史的人并不據此即徹底否定其中更重要的批判精神。明清儒家也未嘗沒有政治批判的深刻意識,不過出之以十分隐蔽的方式而已。今天我們都推重黃宗羲的《明夷待方錄》,認為這是批判中國專制政治的最有系統的創見。其實黃氏的思想,淵源正在王陽明的緻良知之教。關于這一層,此處不可能詳加論證。姑興一端以明之。黃氏的主要論點之一是要使天下之是非在學校中公開讨論,以打破專制政治下“天下之是非一出于朝廷”的局面。如果我們記得王陽明說過:“良知隻是個是非之心”,便可知他正是要把是非的決定權從朝廷收歸每一個人。陽明又曾說:“求之于心而非也,雖其言之出于孔子,不敢以為是也。”這點最徹底的反專制,不過為了避禍而出之以迂回曲折的途徑而已。陽明集中極少論政治的文字,但其中哲學論述表面上無政治,而骨子裡處上有政治的涵義。(陽明避禍的心理最清楚地流露在他與王艮的第一次談話中,但僅見于王心齋年譜中,王陽明年譜則似有意加以諱飾。)又如黃氏另一重要論點是“人各自私、人各自利”,故主張遂“私”以成“公”,而反對傳統有“公”而無“私”的說法。這一點在明清之際幾已成為定論。最近日本學者溝口雄三對中、日公私觀念加以比較,頗有新見。但我偶然發現早在十六世紀上葉已出現了“遂其私是以成其公,是聖人仁術也”這樣的觀點,比黃宗羲、顧炎武、陳确等人早了一百多年。這也是以隐蔽的方式封專制政治提出抗議,與王陽明将“是非”之權收歸個人,涵義正相貫通。總之,自王陽明以下,儒家向社會上争取空間,避免與專制政權發生直接的、正面的沖突,但他們反專制的精神卻處處可見。陽明後學,尤其是泰州一派借鄉約以講學,即此一精神的正面呈露。明清儒學中的創新部分與專制政治是分裂而不是合一的,這是不容否認的曆史事實。

中國史上的政治分合固然值得研究,但其深一層的種種動力則是更值得我們所應重視的。

1994年7月13日于台北旅次

本文轉載自“勿食我黍”公衆号。