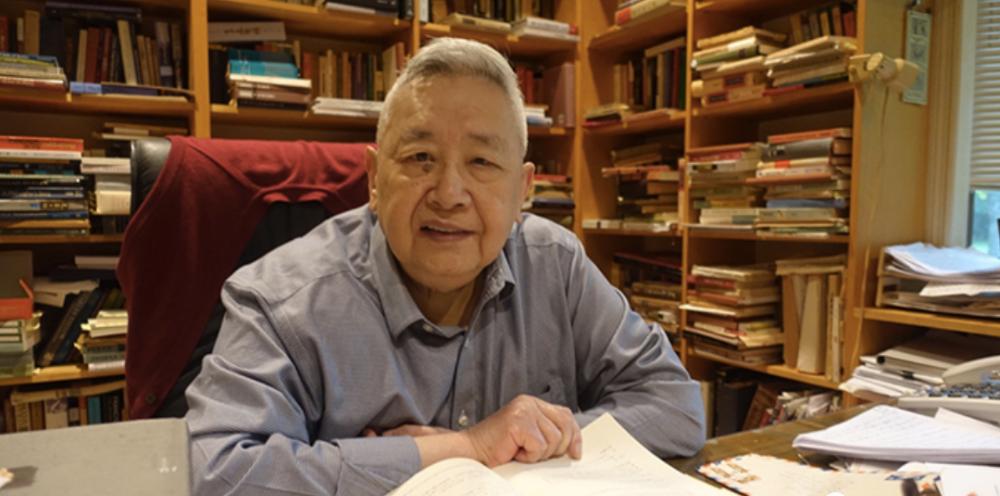

作者|余英时(1930-2021)

历史学家、汉学家,中央研究院院士、美国哲学学会院士

讨论中国史上分与合的问题,我们最容易联想到《三国演义》开端的那句话:“天下大势,合久必分”。但这是政治层面的分与合,是表象而非实质。在政治分合的背后,往往有文化、经济和社会的力量在发挥作用。例如秦汉政治统一是经过了春秋、战国五、六百年的酝酿才成熟的。如果依《资治通鉴》为准,秦汉统一至少也有两百年的历史背景。我相信这正是司马光撰史始于三家分晋的用意所在。他写的是政治通史,重点自然是放在汉、唐两大统一王朝的上面,以为本朝的鉴戒。但其书始放分裂,也终于分裂(五代),这是很引人深思的。

东汉从统一走向长期的分裂也有极其复杂的因素。举其荦荦大者,第一是匈奴、羌族不断内徙,在北方和西北边疆形成极大的势力。其中羌族的人口增涨尤其快速,一部分已深入长安附近的三辅地区。二世纪中叶以降,凉州羌胡与汉人冲突日益激化,朝廷已不能有效控制西北边郡。因此每有变乱,汉廷便有人建议放弃凉州。事实上,羌胡文化在凉州的影响力已有凌驾于汉文化之上的迹象。例如汉末凉州一带《孝经》一书已不甚流传,虽汉人(包括妇女在内)也多习武事。董卓便是汉人羌胡化的一个典型;他应召领凉州兵到中央参与朝政是一件有象征意义的大事。后来“五胡乱华”,中原分崩离析,其征兆已具见于此。

第二是世族的兴起,士大夫保家之念远重于效忠朝廷。此下在整个魏晋南北朝时代,门第贵族都是一个重要的分裂力量。第三是在思想上儒学重群体的意识开始衰落,代之而起的是重个体自由的老庄。佛教东来及其传布也助长了此一趋势。晋代“沙门不拜王者”之论最为名士所赏识,这也更进一步削弱了政治的权威。南北分立时代,南方佛教与玄学清谈结合,故重“义解”。这一风气合乎门第中人的生活方式(《世说新语》)。但显然无益于治道。慧远虽标榜佛教可以“济俗”,但此“俗”主要是指门第社会的秩序。北方佛教的特色在“求福田”,其终极目的也是追求家族和个人解脱。

第四是民间文化对上层的儒教文化公开反抗。从黄巾的太平道、张角的五斗米道,到孙恩、卢循的天师道都代表这一发展。

以上所举四种离心势力都源远流长,上起东汉、下迄隋兴初唐。我们想要了解中国为什么东汉以下有长达四个世纪的政治分裂,不能不着眼于这些势力的演变过程。(此外尚有其它离心势力,如地方主义的互相竞争也极为重要。汉末“汝颖优劣论”,党争起于甘陵南北部之类,皆其表征。州牧制代州刺史制而起也是适应地方势力抬头的新形势而不得不然。此处不能详说。上述四种离心力不过举其显要而言,并不是说离心力止于此。在离心势力的发展未消歇之前,政治统一是无法勉强建立的。所以两晋统一仅昙花一现,紧接着便是“五胡乱华”。汉末以来的离心力自以胡羌诸族的崛起最为重要。他们在中国史上所扮演的角色正与西方罗马帝国末期的日耳曼民族十分相似。当时中国北方、西方以至东北沿边诸外族都处于上升时期,活力充沛。他们亟欲在中国历史舞台上一试身手的神态已不可掩。故汉人中有先识者早引以为忧。晋初江统的《徙戎策》是一个最好的证据。

雷海宗论中国史的周期,曾提出一个有趣的见解。他说西方古代史只经历了第一个周期,故罗马帝国之后再也没有第二帝国,中古查理曼帝国并未能再度统一欧洲。中国史则开辟了第二个周期,所以秦汉之后还有隋唐统一帝国的兴起。但这个第二周期的开辟并不完全是汉人文化的复兴。如果不为汉族中心论的偏见所囿,我们必承认所谓“胡人”的贡献。朱熹曾说:“唐源流出于夷狄,故闺门失礼之事,不以为异。”隙寅恪推衍其意,颇能抉出宇文泰以周官缘饰解卑旧俗的真相,特别是府兵制与八部制的关系。这是他的一大发现。但府兵制也有中国的背景,唐长孺指出东晋的“北府兵”一点,可以补充陈氏的理论。所以概括言之,隋唐统一是南北胡汉民族与文化逐渐融合的结果。这是一个长期的过程,倘非融合已至成熟阶段是不能成功的。四世纪时符坚不能征服东晋,而六世纪时周、隋之平陈竟如水到渠成,其故即在于此。

隋唐统一是北方以武力征服了南方,但在文化上北方的胡人政权也一直不断地吸收南方的文化。五世纪时北齐高洋曾说:宇文泰据长安,自诩上承汉、魏正统而江东萧衍得礼乐衣冠之传,北方人士多视为正朔所在。此语反映了胡人对南方文化的向慕心理。魏太和十七年(493)王肃北奔,已把南朝前期的礼乐制度带到了北方。在南北朝后期,南北不但有互市,并且交换使节,往来频繁。北方胡主颇艳羡南方文士的才华词藻,致引起北方朝臣的不满。北周不肯遣庾信南还,至少一部分也出于爱好南方诗文的心理。及至隋统一天下,杨广以太子出任扬州大总管,濡染南方文化极深,即位后不但以文学自负,而且临死尚作吴语。唐太宗也不免受南方文学艺术的影响,故有学士之制,又酷好王羲之父子的书法。以学术而言,北方本以经学擅长,但终唐之世,进士皆以诗文为重,《文选》成为唐代显学。这是唐代在文化上南方化的明证。经学在唐代其实并不重要,这可从明经科不为人所重这一点获得有力的证明。所以隋唐的统一必须从深一层的文化背景上去认识,不能简单地视为政治表层之事。

安史之乱(755)是唐代划时代的大事,此下唐代的政治统一已名存实亡,河北基本上由不同的胡人集团所控制。事实上唐代自始便存在着各种互相冲突的社会和文化势力,不过在安史之乱以前大体上能维持着均势的状态而已,如关陇胡汉集团、山东旧族和新兴进士是其中三个最重要的社会阶层。它们之间的关系错综复杂,此处不能讨论,要之此诸阶层之升降盛衰与大唐帝国之由统一走向分裂,关系至深。这些势力的渊源必须上溯至南北朝时代,通过长期的融合,在初唐达到一种动态的平衡。但随着时代的推移,和新力量的出现(如河北的“胡化”不断加深),此平衡在中唐时期终被打破。

推之经济方面,我们也可以看到同一发展的历程,即由南北融合而取得平衡,然后又因新因素的出现而失去平衡。这一发展比较集中地表现在田制税制的变革上。安史之乱以前的租、庸、调制与均田制互为表里,这是继承了北朝的传统,经济的重心在农业。隋统一后曾颁均田令于天下,但此制南方推行实况如何,由于史料不备,殊难断言。敦煌文书仅足证明此制曾在西北地区付锗实施,但土地已远不够分配。安史乱后行两税制,不但放弃了均田的理想,而且税收的重心也逐渐移到工商业方面。隙寅恪先生所谓“南朝化”,是有相当根据的。中唐以下,商税在政府收入中比例渐增(日人加藤繁有考证),是很可注意的现象。先师钱宾四先生论“南北经济文化之转移”,以安史之乱为分水线,也可与陈寅恪、加藤繁等人的论断互相印证。

五代的分裂虽仅五十年,其历史的意义仍不容轻视。大体上说,它可看作是经济、文化的重心从北方移向南方的一个指标。所以当时十国之中,南唐与吴越文化与经济两方面都显得特别重要。江南水利的兴修和工商业的发达清楚她显示出由北而南的历史大趋势。

如果作一最大限度的宏观式观察,西晋永嘉之乱以下,中国史的重心似乎不断地从西北移向东南,其中最重要的一个因素则是西北与东北的少数民族一个接着一个向中原进逼,至蒙古与满洲两族入主整个中国而登峰造极。故论中国史上的统一与分裂首先要研究日本学人称之为“征服王朝”的问题。自汉代以来,纯由汉人所建立的统一王朝只有汉与明,唐朝事实上是汉胡混合体。宋代则先后与北方的辽、金对峙,史家有目之为第二个“南北朝”者。但由非汉族建立的统一王朝也有两个即元与清。所以客观地说,两千年来的中国史是汉与胡共天下的局面。“征服王朝”对于中国政治发展的影响是相当深远的。

我们至今仍沿用的“省”便是元朝“行中书省”的遗迹。

自梁启超以来,学者大都认定中国两千年的政治形态是所谓“君主专制”。这当然是用西方的概念与分类所得到的论断。这个说法并不算错,因为皇帝至少在理论上是人间权力的最后来源。这里特别标出“人间”两字,因为在古代政治思想中,权力还有超人间的根据,即是“天”。“天”是皇权的保证,但同时又构成皇权的限制。“天下者非一人之天下,唯有德者居之”在汉初已是相当流行的观念。故中国原有的君主尊制并不是绝对的、任意的。但君主专制在中国史上有愈演愈烈的倾向,故近人每以明、清为专制的高峰时代。

我们有理由相信这一历史趋势与“征服王朝”,特别是统一的“征服王朝”有关。明代继蒙元而起,清代本身即是统一的“征服王朝”。塞外诸族在未征服中国以前虽诸部落之间维持着比较平等的关系,甚至还实行酋长选举的制度。但他们在入主中原以后反而更加强了中国原有的专制制度,如耶律阿保机为契丹可汗后设“惕隐”新官控制其它党族,又设“宿卫军”扩大个人的权力。如满族皇太极建“南面独坐”之制以取消四大贝勒按月分值的制度。所以明代朝仪,臣僚对皇帝仅四拜或五拜,清代则改三跪九叩了。

这里引出了“政治”与“经济”,“文化”之间的分离问题。专制政治不断因“征服王朝”所带来的新因子而加强,其基本取向是内陆的,重农轻商的;其性格则是封闭的,独占的。但由于经济与文化的重心逐步从西北内陆向东南沿海移动,中国经济史与文化史至少从南宋以来已透露出海洋的取向和开放的精神。以经济史而言,海外贸易的重要性在南宋初即已为宋高宗所发现。他看到市舶司的收入之高,曾感慨地说:如果市舶司收入能继续增加,国家的费用便不必取之于农民了。明代晚期海外贸易相当发达,福建沿海的人往往“半年在田,半年下海”。中国人的南海殖民即始于此时。当时东南沿海的对外贸易也为明政府增加了很多的岁收,故有人称之为“天子之南库”。台湾便是在这一大趋势之下与中国大陆发生了直接关系的。郑芝龙、成功父子都是以海上贸易起家的。(兼具“海盗”的性质)。

然而明清两朝的政策则严禁人民出海,这主要是出于政治独占的考虑,至少在明初和清初是如此。在同一时期内,欧洲各国的海外经济扩张是直接由政府保护,与中国的情形恰成尖锐的对照。这一点最能说明西方的政治与经济互为支援,朝着同一方向进展。而明清中国则政治与经济分裂,差不多是背道而驰的。内陆取向的封闭型、独占型政权与海洋取向的开放型、竞争型的商业,彼此鉴枘。故侨民在南洋与菲律宾无论遭到残酷的迫害以至屠杀,本国政府都坐视而不予援助。

文化史上的海洋取向与开放最明显地表现在明末一部分士大夫对耶稣会所传入的西学的态度上面。方以智、中通父子对西方的天文、历法、数学都表现出高度的兴奋之情。耶稣会中著名的教士如利玛窦、汤若望、金尼阇等都先后受到士大夫的极高礼遇,稍一翻阅明清之际的诗文集即可知。

最后,我要特别指出明清儒学反专制的新趋向,以说明政治与思想之间的分裂。现代批判儒学的人往往武断地说儒学是为专制政治服务的,也就是说政统与道统(或政治与思想)在统一王朝的体系中是合一的。当然,谁也不能否专制制政权一直都在利用儒学中的某些部分为政治秩序的合法性作缘饰。但是西方中古和近代早期,基督教也曾受到类似的利用,君权神授说即是显例。研究基督教史的人并不据此即彻底否定其中更重要的批判精神。明清儒家也未尝没有政治批判的深刻意识,不过出之以十分隐蔽的方式而已。今天我们都推重黄宗羲的《明夷待方录》,认为这是批判中国专制政治的最有系统的创见。其实黄氏的思想,渊源正在王阳明的致良知之教。关于这一层,此处不可能详加论证。姑兴一端以明之。黄氏的主要论点之一是要使天下之是非在学校中公开讨论,以打破专制政治下“天下之是非一出于朝廷”的局面。如果我们记得王阳明说过:“良知只是个是非之心”,便可知他正是要把是非的决定权从朝廷收归每一个人。阳明又曾说:“求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也。”这点最彻底的反专制,不过为了避祸而出之以迂回曲折的途径而已。阳明集中极少论政治的文字,但其中哲学论述表面上无政治,而骨子里处上有政治的涵义。(阳明避祸的心理最清楚地流露在他与王艮的第一次谈话中,但仅见于王心斋年谱中,王阳明年谱则似有意加以讳饰。)又如黄氏另一重要论点是“人各自私、人各自利”,故主张遂“私”以成“公”,而反对传统有“公”而无“私”的说法。这一点在明清之际几已成为定论。最近日本学者沟口雄三对中、日公私观念加以比较,颇有新见。但我偶然发现早在十六世纪上叶已出现了“遂其私所以成其公,是圣人仁术也”这样的观点,比黄宗羲、顾炎武、陈确等人早了一百多年。这也是以隐蔽的方式封专制政治提出抗议,与王阳明将“是非”之权收归个人,涵义正相贯通。总之,自王阳明以下,儒家向社会上争取空间,避免与专制政权发生直接的、正面的冲突,但他们反专制的精神却处处可见。阳明后学,尤其是泰州一派借乡约以讲学,即此一精神的正面呈露。明清儒学中的创新部分与专制政治是分裂而不是合一的,这是不容否认的历史事实。

中国史上的政治分合固然值得研究,但其深一层的种种动力则是更值得我们所应重视的。

1994年7月13日于台北旅次

本文转载自“勿食我黍”公众号。